La vita di Wifredo Lam

Wifredo Lam è considerato oggi una delle figure pionieristiche del modernismo per la sua produzione innovativa e transnazionale, capace di mettere in discussione ed espandere i confini dell’arte moderna. Attribuendo grande valore alle proprie radici multiculturali cubane e alle esperienze maturate tra l’Europa e le Americhe, Lam ha elaborato un linguaggio visivo ibrido e inconfondibile, dando vita a un’opera unica, complessa e di intensa carica poetica.

La sua arte ha contribuito attivamente al vasto progetto di decolonizzazione della cultura, un impegno da lui stesso espresso laddove ha affermato:

“La mia arte è un atto di decolonizzazione.”

1902 – 1923

Cuba - La complessità di un retaggio misto e iniziazione all’arte

Infanzia a Sagua la Grande (1902-1916)

Contesto familiare (1902)

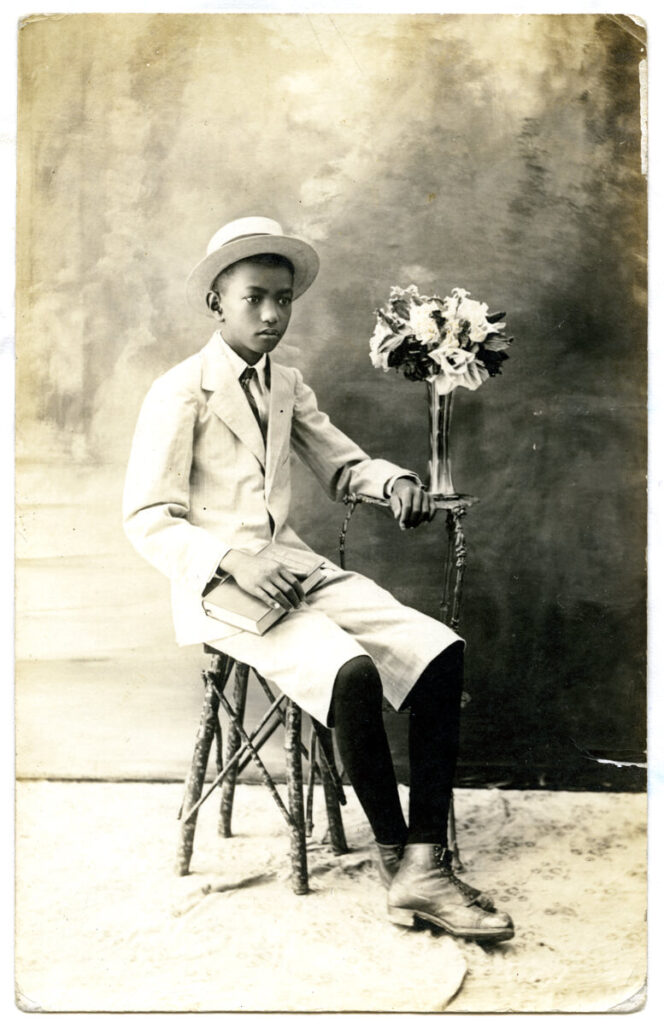

Wifredo Lam nasce a Sagua la Grande – centro di produzione di zucchero sulla costa nord di Cuba – l’8 dicembre del 1902, nell’anno di proclamazione della Repubblica dopo oltre tre secoli di dominazione spagnola. Ultimo di otto figli, venne battezzato Wilfredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla (1). Sua madre, Ana Serafina Castilla, nata nel 1862 a Sancti Spiritus, era una mulatta con antenati spagnoli e africani deportati dal Congo. Il padre, Enrique Lam-Yam, era un cinese originario di Canton, nato nel 1820 circa. Si suppone che avesse lasciato la Cina per lavorare in California e poi in America centrale prima di raggiungere Cuba tra il 1827 e il 1880; ma è anche possibile che avesse raggiunto Cuba direttamente dalla Cina, assieme al fratello Ciu, nel 1860, dopo la rivolta dei Taïping. Nel modesto villaggio di Sagua, Lam-Yam gestiva una bottega di falegnameria. Era un uomo istruito che padroneggiava diversi dialetti cinesi e l’arte calligrafica e che perciò, all’occasione, esercitava la professione di scrivano pubblico per i suoi compatrioti.

Natura lussureggiante popolata di spiriti (1903-1908)

Lam cresce in una famiglia modesta, che ha per valori l’indipendenza e la libertà in un’epoca di discriminazione ancora molto diffusa verso neri e mulatti. Trascorre l’infanzia in mezzo a «un oceano di canna da zucchero», di campi fertili a perdita d’occhio, al cui limitare si innalzano grandi palme reali. L’isola è ricoperta di specie vegetali tra le più ricche al mondo. Una natura rigogliosa e colorata che cattura il suo sguardo. «Quando ero piccolo ero circondato dalla mia piccola giungla personale», ricorderà più avanti.

Si iscrive alla scuola pubblica del quartiere di Cocosolo, ma la sua formazione si deve soprattutto al crocevia di culture di cui è testimone: la religione cattolica dell’isola, professata dalla madre; il culto degli antenati, praticato dal padre sotto forma di offerte; le tradizioni africane legate alla magia nera, ai cui rudimenti e simbolismi viene introdotto dalla sua madrina, Antonica Wilson, famosa sacerdotessa della santeria. Antonica racconta delle storie memorabili: la santeria è infatti caratterizzata da un corpus mitico molto ricco dove si svolgono le vicende di divinità antropomorfe (orishas).

Il padre – uomo saggio e molto riservato, sostenitore del partito riformatore del leader democratico Sun Yat-Sen – gli racconta talvolta degli episodi drammatici della storia asiatica, ambientati nei grandiosi paesaggi siberiani, mongoli o tartari. Ma sono i racconti della madre a colpire maggiormente la sua immaginazione. In particolare, le avventure di un suo antenato, José Castilla, un mulatto convertito e affrancato, a cui era stata tagliata una mano perché si era vendicato di un truffatore spagnolo, e che da questo episodio era stato soprannominato “Mano Cortada” (mano tagliata). È da questi che Wifredo eredita ben presto lo spirito ribelle che farà di lui un contestatore. Dal canto suo, Antonica Wilson avrebbe desiderato vedere il figlioccio seguire le proprie orme e diventare un babalaô, termine yoruba che significa “padre del segreto” (indovino, interprete degli oracoli e dei segni). Ma il giovane Wifredo rifiuta di affrontare anche solo lo stadio dell’iniziazione. Antonica lo raccomanda comunque alla protezione degli dei e lo consacra a Changò, signore del tuono, e a Yemayà, dea del mare.

Disegnatore in erba (1909-1914)

È verso i sette anni che Wifredo manifesta la sua vocazione artistica, anche se l’ambiente culturale di Sagua non era particolarmente stimolante. Questo consisteva infatti dei mediocri quadri religiosi a ornamento delle chiese, del teatro tradizionale cinese e delle celebrazioni per l’anno nuovo cui l’accompagnava il padre, degli ideogrammi disegnati dal padre, degli innumerevoli avatar della scultura africana che affollavano la casa della sua madrina – oggetti rituali vietati per lungo tempo durante lo schiavismo. Sono dunque vari e carichi di immagini i mondi che Wifredo scopre contemporaneamente. Si appassiona al disegno (paesaggi e ritratti) e si interessa molto presto ai libri d’arte che riproducono in bianco e nero le opere dei maestri: da Vinci, Velázquez, Goya, Gauguin, Delacroix. L’Europa si schiude davanti a lui e il giovane Lam si ripromette di vedere un giorno gli originali al Louvre o al Prado.

L’Avana 1916 – 1923

Arrivo nella metropoli luminosa (1916)

Wifredo viene mandato all’Avana nel 1916. Qui scopre una città immensa e in fermento, una città che gli appare pervasa da una luce particolare, densa e leggera al contempo. I familiari sperano che il ragazzo si dedichi agli studi di legge, ma egli è già chiaramente orientato a diventare un artista. Visita il Museo di Belle Arti, fondato nel 1913, ne scopre gli artisti un po’ “provinciali”, spagnoli e ispano-cubani, gli oggetti d’arte greca, egiziana e romana. Si aggira per il Giardino Botanico – fondato giusto cent’anni prima – per disegnare le piante tropicali, affascinato dal rigoglio delle foglie e dei frutti e dai vivaci colori dei fiori. Frequenta anche le librerie della città alla ricerca delle ultime novità.

Apprendistato accademico (1918 – 1920)

Nel 1918 Wifredo entra all’Accademia di Belle Arti “San Alejandro” dell’Avana. Affronta dapprima una formazione da scultore, ma si scontra presto con la difficoltà del lavoro della pietra. Diventa allora allievo dei professori di pittura Leopoldo Romañach e Armando G. Menocal. Malgrado gli esercizi talvolta scoraggianti, e prediligendo le nature morte alla copia dei modelli, prosegue i suoi studi con assiduità, deciso a padroneggiare l’arte del ritratto. «C’era un côté Chardin in quello che facevo da giovane. Eppure, per quanto ricordi, i quadri che tentavo di fare non erano mai brutali. Vede, non erano mai “spagnoli” (nero, verde, viola…), ma al contrario piuttosto raffinati (per quanto era possibile). Coesistono in me un’eredità cinese e una cubana; tutto questo conta moltissimo. Non è da trascurare un altro fattore: l’influenza francese subita fin da quando ero molto giovane. Insomma si è verificata presto per me, dentro di me, l’apparizione di una nervosità di tratto (che tuttora persiste) e che è l’opposto della brutalità “spagnola”».

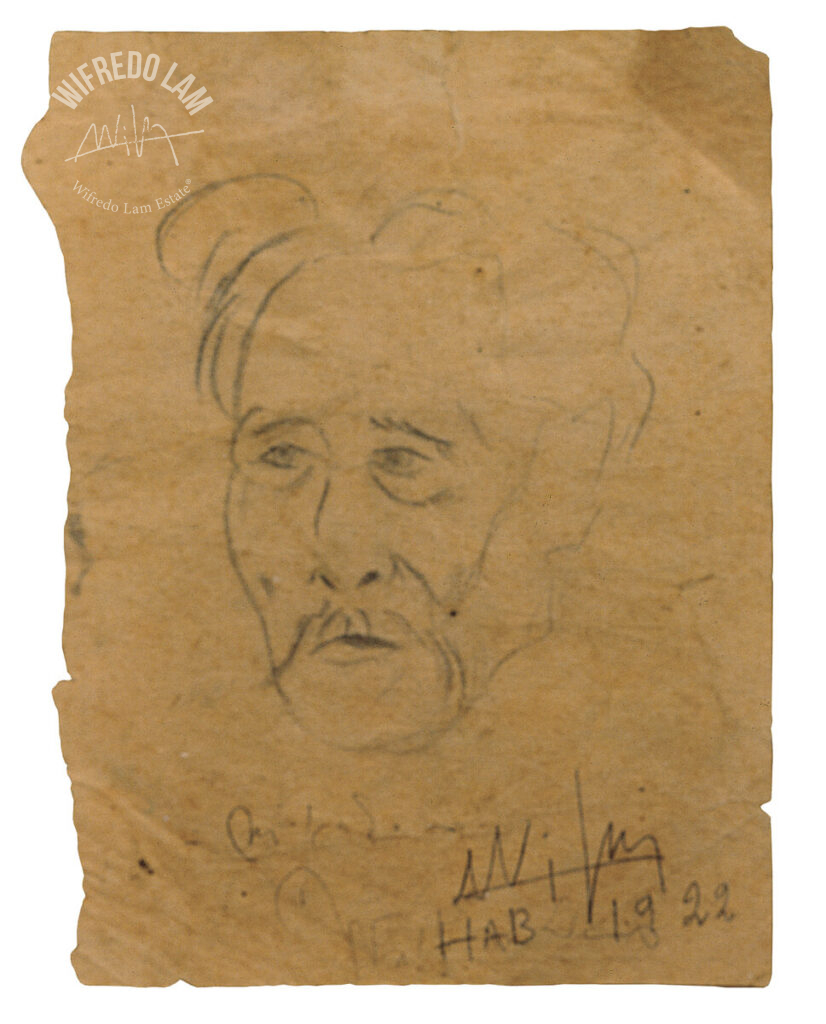

Primi riconoscimenti (1920 – 1923)

Nel 1920 Wifredo diviene membro dell’Associazione dei Pittori e Scultori dell’Avana. Tre anni dopo espone i suoi primi quadri al Salone di Belle Arti dell’Avana. In seguito è invitato a presentare le sue opere a Sagua la Grande. Si tratta di due eventi che gli procurano un certo successo, dal momento che il Consiglio municipale della sua città natale gli conferisce una borsa di studio per proseguire la sua formazione in Europa. Il direttore del Museo Nazionale dell’Avana, Antonio Rodríguez Morey, gli consegna una lettera di raccomandazione che gli consentirà l’ingresso nell’alta società madrilena.

Anne Egger

(1) Si è persa la lettera “l” di Wilfredo in seguito a un errore burocratico verificatosi a metà degli anni ’20. Da allora Lam, per nulla disturbato dalla vicenda, ha iniziato a firmare le sue opere con il nuovo nome.

1923 – 1938

Spagna - Gli anni spagnoli

Scoperta del Vecchio Continente e apprendistato dai maestri (1923-1935)

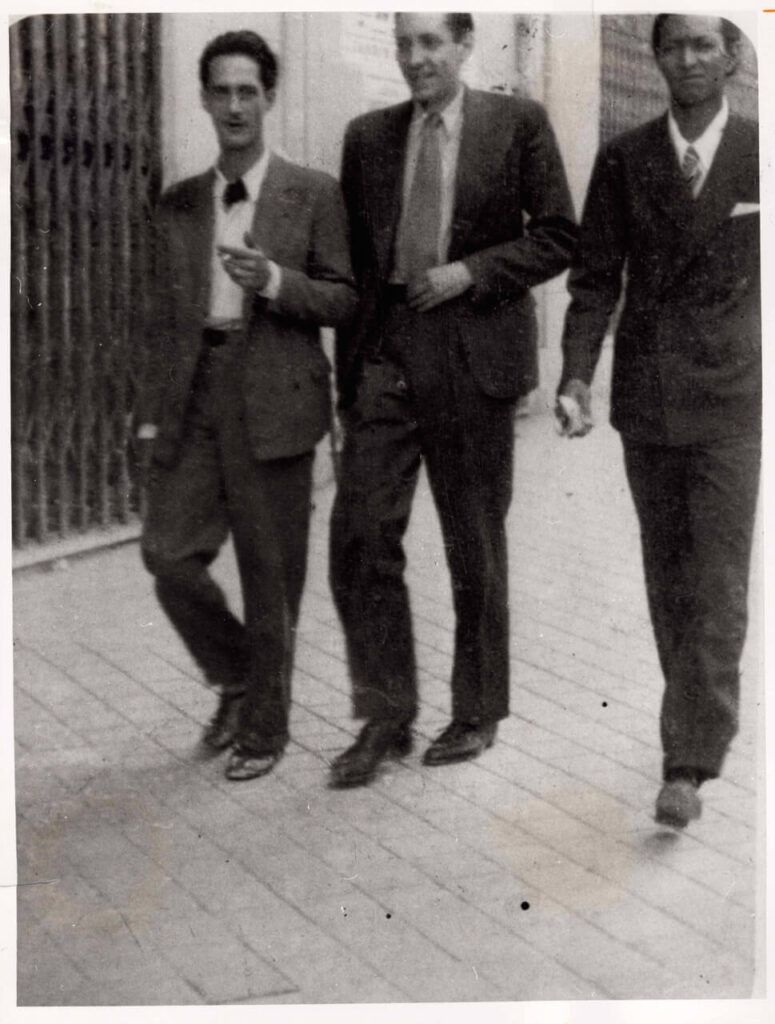

Wifredo arriva in Spagna nel 1923, appena vent’anni dopo che il paese ha perduto Cuba, sua ultima colonia. A Madrid fa la conoscenza di Fernando Rodríguez Muñoz, studente di medicina molto colto e un po’ bohémien, che lo introduce nella sua cerchia di amici amanti della pittura, in particolare Baldomero e Faustino Cordón, futuro biologo.

Wifredo si presenta da Fernando Álvarez de Sotomayor, direttore del Prado, con la sua lettera di raccomandazione. Quest’ultimo, docente e ritrattista ufficiale di nobile lignaggio, lo invita a frequentare la Reale Accademia di Belle Arti di San Fernando a Madrid, dove tiene dei corsi. Il giovane, arrivato per scoprire la modernità, rimane sorpreso dal clima artistico della capitale dominato invece dall’accademismo. Si rifugia allora tra i grandi maestri del Prado: i ritratti manieristi di El Greco e di Velázquez, le scene mitologiche di Poussin, gli “orrori della guerra” del Goya (che Lam definirà «visioni del crimine, come spettacoli della nefandezza della delinquenza militare»), la critica delle ingiustizie di Bruegel nel Trionfo della morte, le creature ibride del Giardino delle delizie di Bosch, le opere grafiche di Dürer, testimone dell’angoscia e delle superstizioni della propria epoca. Si sente vicino a questi artisti ribelli che esprimono su tela il proprio dissenso verso la tirannia e li copia, inviando i dipinti a Sagua per giustificare la borsa di studio ricevuta. Lo emoziona molto anche ciò che vede al Museo Archeologico, dove scopre l’arte preistorica. Ogni giorno, una volta uscito dall’Accademia di San Fernando, si dirige verso il Pasaje de la Alhambra, per seguire una formazione aperta a varie influenze presso la Escuela Libre de Paisaje ivi fondata da Julio Moisés con l’aiuto dei pittori anticonformisti Benjamín Palencia, Francisco Bores, José Moreno Villa e Salvador Dalí.

Con l’ascesa al potere a Cuba del generale Machado, Wifredo perde la sua borsa di studio e va incontro a grosse difficoltà economiche. Inizia cosi a offrire i propri servizi di ritrattista, piuttosto classico, nei circoli aristocratici che gli apre Sotomayor. Durante l’estate del 1925 viene invitato a Cuenca presso la famiglia del suo amico Muñoz. Nel vagare per questa piccola città medievale appollaiata su uno sperone roccioso a sud-est di Madrid, Lam rimane colpito dall’aridità dei paesaggi e dalla povertà dei contadini, diseredati al pari di quelli della sua isola; ne trae ispirazione per diversi dipinti. Trascorre a Cuenca diversi mesi, in compagnia di un amico ritrattista catalano, Jaume Serra Aleu. Assieme si sistemano in un piccolo alloggio in centro città e si aggregano agli intellettuali e agli artisti del posto (Compans, Marco Pérez, Fausta Culebras, Zomeno, Eduardo de la Rica, Vázquez Díaz, Serra Abreu, Rusinol…), che sono soliti ritrovarsi all’Hotel Iberia o alla libreria Escobar. È la prima esperienza di vita comunitaria tra artisti per il giovane cubano, che ne rimane sedotto e ne trae nuovi stimoli: i simbolisti catalani (Herman Anglada Camarasa – uno dei principali interpreti del neoregionalismo andaluso – e Néstor) e l’arte di Cézanne.

Di ritorno a Madrid, scopre l’esistenza della Scuola di Vallecas, nella quale si tenta di elaborare una nuova visione del paesaggio spagnolo. Ai suoi fondatori, Benjamín Palencia e Alberto Sánchez, si uniscono Caneja e Maruja Mallo, mentre Manuel Ángel Ortiz e Guillermo de la Serna forniscono il loro appoggio. In questo filone si collocano i numerosi paesaggi e le case che Lam dipinge nell’estate del 1927, durante un successivo soggiorno nella regione di Cuenca. Qualche tempo dopo Wifredo sente le avanguardie artistiche madrilene parlare apertamente di surrealismo, un movimento nato a Parigi quattro anni prima. Il pittore Benjamín Palencia, di ritorno da Parigi, dove aveva incontrato Picasso, Braque e Matisse, è il primo a esporre lavori di ispirazione surrealista. Altri pittori vengono rapidamente tentati da questa strada: José de Togores e José Moreno Villa. Sempre curioso delle ultime novità, Lam si esercita nell’automatismo grafico. Sempre in questo periodo, durante una mostra al Museo Archeologico di Madrid, egli vede per la prima volta maschere e sculture provenienti dalla Guinea e dal Congo.

Nel 1929, al Giardino Botanico di Madrid, si tiene una grande mostra di artisti spagnoli residenti a Parigi: gli scultori Apelles Fenosa e Pablo Gargallo, i pittori Juan Gris, Manuel Ángel Ortiz, Pablo Picasso e Pedro Pruna. Lam rimane particolarmente colpito dall’energia che si sprigiona dalle opere di Picasso. Si tratta, a suo dire, di una rivelazione al contempo pittorica e politica. Da quel momento, egli si ripropone di fare una pittura che sia anche «un enunciato generale democratico […] per tutti gli uomini». Una tale dichiarazione ha senza dubbio a che vedere con le notizie allarmanti che giungono da Cuba – a proposito della situazione sociale esplosiva e della dittatura di Machado – e che sono per lui fonte di grande preoccupazione. Risale a questo periodo il risveglio della coscienza politica del giovane Lam, a fianco dei suoi amici Muñoz e Cordón, che lo iniziano al marxismo. Inoltre egli comincia a frequentare le riunioni domenicali dei giovani pittori latino-americani aderenti alla Federazione universitaria ispano-americana. Wifredo ed Eva Piriz, conosciuta due anni prima, si uniscono in matrimonio.

Crisi economica, politica e familiare (1930 – 1933)

La crisi economica colpisce in pieno la Spagna, ripercuotendosi seriamente sulla situazione finanziaria di Lam. Nonostante la grande indigenza, la coppia accoglie con gioia la nascita di un figlio, che viene battezzato Wilfredo Victor. All’interno della nuova dimensione familiare, Lam fiorisce, pur rimanendo sempre aperto al mondo dell’arte. Il Salone d’Autunno presenta delle opere simboliste e surrealiste di Ángeles Santos da cui trae molto probabilmente ispirazione. Ma questa felicità avrà vita breve. Eva e il bambino muoiono di tubercolosi nel 1931. Questa doppia perdita getta Lam in una profonda disperazione. Nelle sue lettere parla di «disgusto», di «ribellione», di «trascuratezza». Per quanto accarezzasse l’idea di un viaggio a Cuba per ritrovare la sua famiglia, non era decisamente il momento giusto per partire: la politica repressiva di Machado regnava sull’isola, mentre la Spagna si dirigeva spedita verso la proclamazione della Repubblica dopo il rovesciamento della monarchia. Solo il tenace sostegno degli amici, Faustino Cordón e Anselmo Carretero, quest’ultimo ingegnere, gli consente di tirare avanti. L’attività di ritrattista gli procura committenze quel tanto che basta per vivere. Ma Wifredo si impegna poco, preferendo trascorrere il suo tempo a leggere, in particolare opere storiche o etnografiche sull’Africa e sulla schiavitù. Durante l’estate del 1931, assieme ad Anselmo Carretero, Wifredo si reca a León, regione montuosa nel nord-ovest della Spagna. Frequenta qui un piccolo gruppo di artisti locali, accanto ai quali poco a poco ritrova il suo spirito. Fanno parte delle sue grandi scoperte di allora: il cubismo latente di Cézanne, il primitivismo esotico di Gauguin, la natura impressionista di Franz Marc.

A Madrid, Lam e Faustino Cordón frequentano il Caffè della Gran Via, dove si ritrova un gruppo eterogeneo di intellettuali favorevoli alla repubblica e in apprensione per l’ascesa dell’opposizione conservatrice e del fascismo in Europa: Juli Ramis (pittore con cui dividerà uno studio), gli scrittori Azorin (José Martínez Ruiz) e Ramón del Valle-Inclán, i poeti Federico García Lorca e Jorge Guillén, il pittore cubano Mario Carreño, il giornalista e poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias, appassionato di tradizioni precolombiane. Questi incontri prolifici risvegliano l’entusiasmo di Lam, nonostante le lettere che riceve da Cuba. Notizie confermate dai recenti esuli cubani che testimoniano di una nuova ondata di violenza del governo Machado (assassinii, torture, prigioni, lavoro forzati) e che organizzano reti di resistenza e campagne di stampa contro il dittatore. Lam è sempre più preoccupato per le sorti del mondo, che a partire del 1933 sembra vacillare. Si affrontano avvenimenti che costringono a informarsi, a prendere una posizione e ad agire: Hitler, nominato cancelliere del Reich, promulga le prime leggi antisemite; a Cuba una rivolta popolare fa cadere Machado e costringe il “Mussolini dei Tropici” a fuggire alle Bahamas, ma il colpo di stato militare di Batista ripristina la dittatura soltanto un mese dopo; in Spagna le elezioni riportano la destra al potere per tre anni, una destra che si sta estremizzando sempre più. Lam si impegna risolutamente a sinistra, politicamente legato al marxismo anche se non in maniera dogmatica. Partecipa ad Atene alla prima mostra di arte rivoluzionaria e antifascista. Entra in contatto con differenti gruppi attivisti che combattono le dittature imperialiste: la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos (AGELA), la Organización antifascista, la Federación Universitaria Española e il Comité de Jóvenes Revolucionarios Cubanos, di cui fa parte un suo compatriota in esilio, il pittore autodidatta Carlos Enríquez Gómez, che diventa suo amico. Incontra anche Alejo Carpentier, musicologo e scrittore, residente a Parigi da ormai cinque anni e autore di Ecué-Yamba-O, uno dei primi romanzi afro-cubani, pubblicato proprio in quell’anno. Al Prado Wifredo fa la conoscenza di Balbina Barrera, una pittrice amatoriale che copia i quadri dei grandi maestri. A lei sarà molto legato per diversi anni a venire.

Crisi d’ispirazione 1934 – 1935

Per Wifredo inizia un periodo di dubbio che gli impedisce di dipingere. Una crisi artistica ed esistenziale. In compenso legge molto: classici della letteratura spagnola, poesia contemporanea (tra cui un’antologia della poesia iberica con prefazione di Lorca che tenta di penetrare il segreto del linguaggio di Góngora), inoltre il poeta persiano Omar Khayyâm e il britannico preromantico William Blake. Divora anche Thomas Mann e i romanzi russi del XVIII secolo, per finire con Nikolaj Gogol’. Legge pure diverse opere sul materialismo storico, esplorando gli scritti rivoluzionari dei teorici russi e tedeschi che gli vengono consigliati da Fernando Muñoz e Faustino Cordón. Infine, sui libri d’arte studia l’opera di Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Matisse e degli espressionisti tedeschi, in particolare Franz Marc.

Nella sua modesta stanza madrilena, Lam lotta con i propri dubbi. Per un anno dipingerà la vista dalla sua finestra, tentando diverse esperienze cromatiche, influenzate principalmente da Matisse. Trascorre l’estate del 1935 con Balbina e i suoi sei figli a Malaga, piccola stazione balneare andalusa e città natale di Picasso. Il Museo di Belle Arti della città, fondato nel 1923, possiede collezioni gotiche, rinascimentali e barocche, con opere di Ribera e di Pedro de Mena. Sulla via del ritorno fa una piccola deviazione a Granada per visitare l’Alhambra, sicuramente su invito di Lorca. A Madrid ritrova i suoi amici e scopre il primo numero della rivista «Caballo verde para la poesía», fondata da Pablo Neruda e Manuel Altolaguirre.

Lotta per la libertà (1936 – 1938)

Nel febbraio del 1936, mentre Lam e i suoi amici festeggiano la vittoria del Fronte Popolare e l’ondata di riforme sociali, l’ispirazione del pittore continua a incontrare un periodo di crisi. Ma la pittura passa decisamente in secondo piano quando sopraggiunge il colpo di stato militare antirepubblicano del 18 luglio. È l’inizio della guerra civile. In tre giorni, un terzo del paese viene conquistato dai sostenitori di Franco, mentre Madrid e Barcellona resistono. Quando giunge la notizia dell’omicidio di Lorca a Granada e della destituzione di Neruda, altri compagni si uniscono per sostenere i repubblicani, come Carl Einstein, che si unisce alla Colonna Durruti, e Pablo La Torriente Brau, corrispondente di guerra cubano che troverà la morte nel mese di dicembre. Lam e i suoi amici si impegnano nella lotta. Sull’esempio di Mario Carreño, Wifredo realizza dei manifesti in onore dei repubblicani che gli vengono commissionati dal Ministero della Propaganda. Poi, a partire da novembre, partecipa alla difesa della città assediata. Ma bisogna innanzitutto fabbricare delle munizioni. Il suo amico chimico Faustino Cordón lo fa assumere in una fabbrica di armi e gli assegna l’incarico di assemblare bombe anticarro.

Dopo sei mesi di intenso lavoro Lam rimane intossicato dai prodotti che ha maneggiato. Nel marzo del 1937 viene mandato in convalescenza al sanatorio di Caldes de Montbui, a nord di Barcellona. Durante il suo viaggio verso la Catalogna fa tappa a Valencia, dove incontra Pérez Rubio e Joseph Renan. Quest’ultimo, direttore delle Belle Arti, gli commissiona un quadro sulla guerra per inviarlo al Padiglione Spagnolo dell’Esposizione Internazionale di Parigi. Wifredo realizza una tela, che però non viene conclusa in tempo per l’esposizione: La Guerra civil. Lam passa per Barcellona a maggio, quando gli anarchici del POUM vengono sacrificati dai rappresentanti del PC.

La libertà di dipingere (1938)

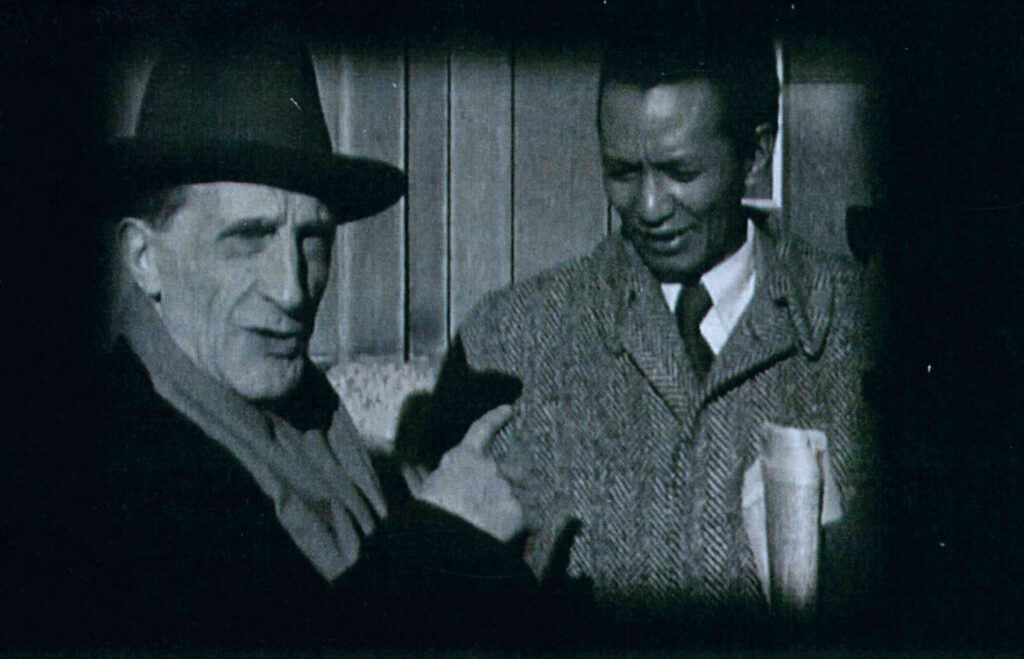

Arrivato a Caldes, Wifredo è costretto a un mese di riposo obbligatorio. La sua unica distrazione è la lettura: la Vita di Leonardo da Vinci di Freud, Rembrandt di E. Ludwig, alcuni studi su Matisse e Picasso, l’Otello di Shakespeare, le opere di Bakunin sul materialismo storico. Wifredo conosce lo scultore Manuel Martínez Hugué, detto Manolo, che gli racconta dei suoi incontri con Picasso, che frequenta dal 1904, e dei viaggi con Braque e Maurice Raynal in Normandia. Manolo è anche uno degli scopritori dell’“arte negra” e uno dei suoi primi collezionisti. Lo scultore è in grado di parlare per ore di scultura africana, di semplificazione delle forme, di ritmo teso all’essenziale, di espressione dell’essenza, di irrazionale: sono strani discorsi che sembrano trionfare sui totalitarismi. Manolo lo spinge a raggiungere Parigi per incontrare Picasso.

A partire dal settembre del 1937, Lam si trasferisce a Barcellona, dove familiarizza con la vita artistica della città, molto più ricca che nella capitale. Entra a far parte della sezione di pittura e scultura dell’Ateneo Socialista, dove ha accesso alla biblioteca, alla caffetteria e ai modelli dal vivo per dipingere i nudi. Viene presentato da Manolo al pittore Jaume Mercadé e al fotografo Fritz Falkner, suoi nuovi amici. È qui che Wifredo si rimette al lavoro e rompe definitivamente con l’accademismo. «La rivoluzione ha cambiato la mia scrittura e il mio modo di dipingere», dichiarerà. Incoraggiato da questo nuovo sentire, si mette a dipingere freneticamente. «A Barcellona – dirà, – penso di aver dipinto circa due o trecento quadri, che non ho più rivisto, perché quando me ne sono andato li ho regalati tutti a un amico che è morto». Nei primi mesi del 1938, Wifredo incontra Helena Holzer, una giovane tedesca, dottore in chimica e direttrice da quattro anni del laboratorio di tubercolosi presso l’ospedale di Santa Colomba. Helena gli viene presentata da Fritz Falkner in un caffè di piazza Lesseps. All’indomani della grande offensiva di Franco del 15 aprile, che segna il trionfo del fascismo e del cattolicesimo, Lam decide di lasciare la Spagna.

Anne Egger

1938 – 1941

Incontri capitali – Francia

Scoperta della completa libertà plastica a Parigi (1938-1940)

Lam arriva alla Gare d’Orsay e trova alloggio in una soffitta all’Hotel de Suède, lungo il quai Saint-Michel, non lontano dalla prefettura di polizia, dove verrà spesso convocato in quanto straniero. Compie lunghe passeggiate per Parigi e ritrova i suoi amici Mario Carreño, Alejo Carpentier e Pablo Neruda, che con Vallero Cesare avevano fondato il “Gruppo ispano-americano di aiuto alla Spagna”. Visita il Louvre, dove era in corso una mostra di pittura inglese con tele di Reynolds, e la Galleria delle Belle Arti, che esponeva gli impressionisti: Renoir, Cézanne, Van Gogh.

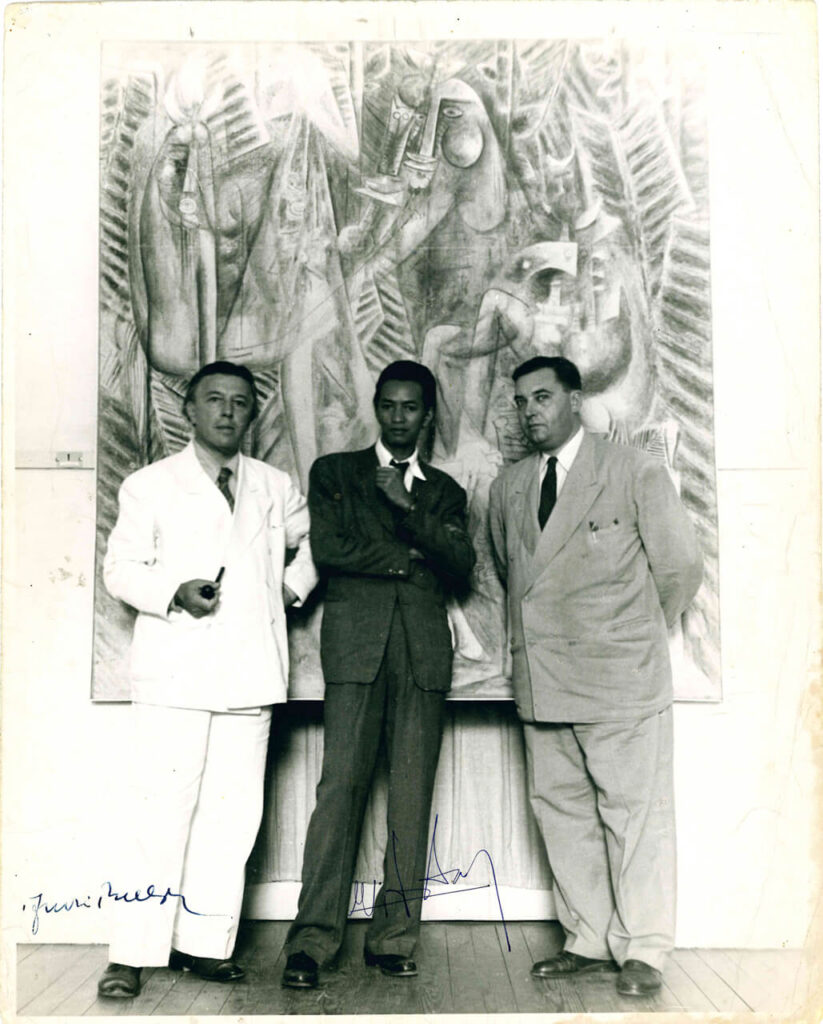

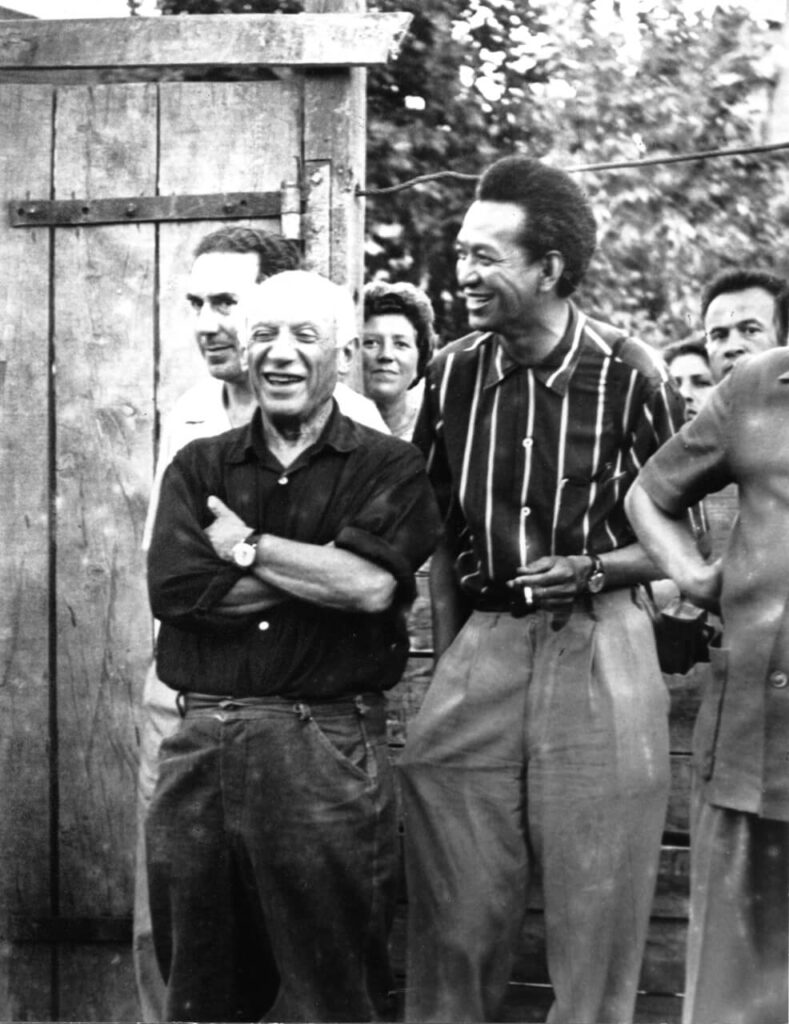

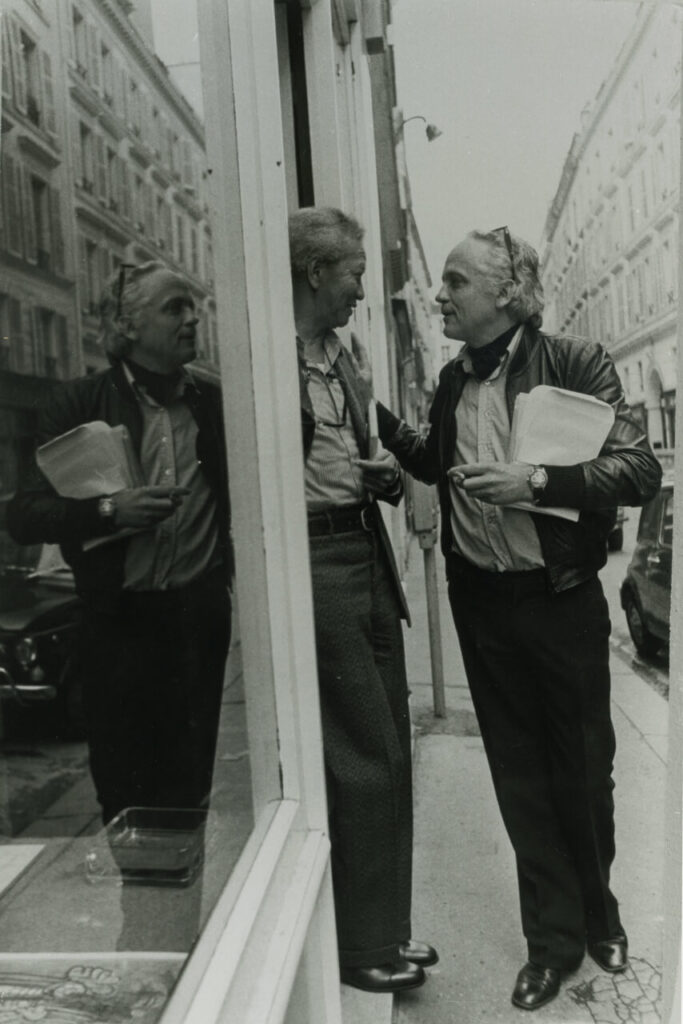

Lam è intimidito e al contempo affascinato dall’idea di incontrare Picasso, ma, quando arriva nello studio di rue des Grands-Augustins con la lettera di presentazione di Manolo, viene subito accolto a braccia aperte dall’artista. Il “colpo di fulmine” è immediato e reciproco. Tra i due, che hanno intrapreso cammini opposti ma convergenti, battendosi entrambi per la libertà e la creazione, nasce un’amicizia profonda. «L’incontro con Picasso e con Parigi ebbe su di me l’effetto di un detonatore…», dirà Lam. Picasso, che incarna l’audacia, sarà per Lam un «istigatore alla libertà».

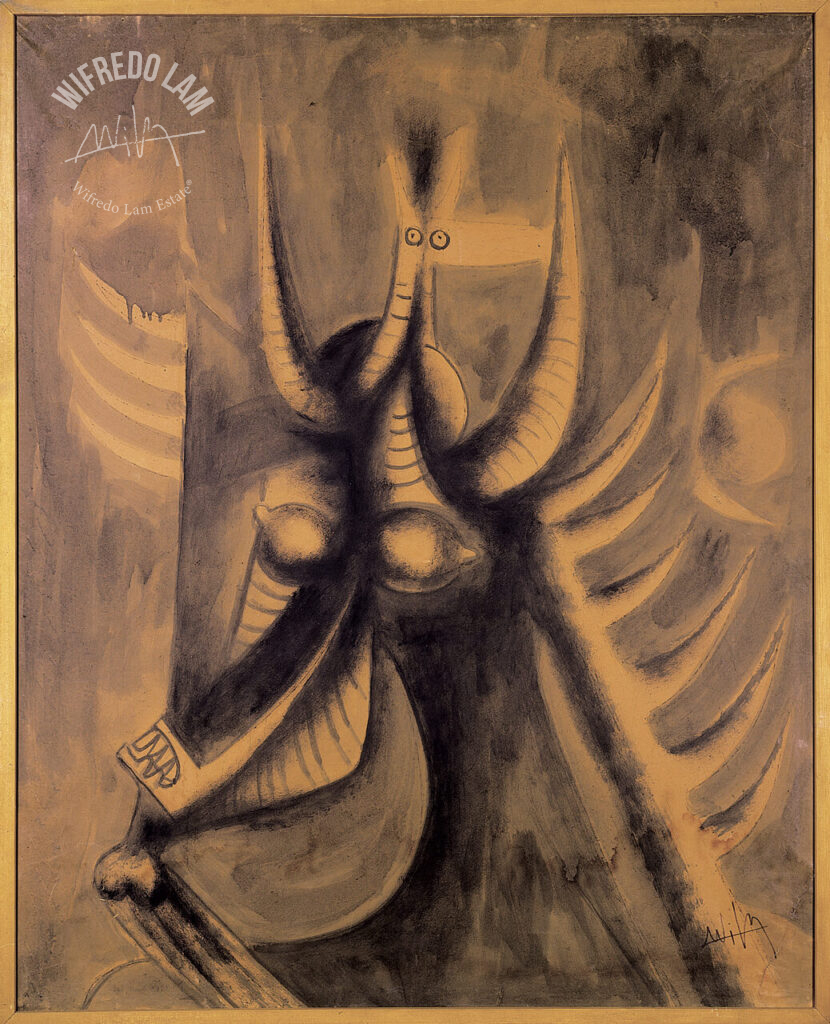

La collezione africana che adorna lo studio di Picasso lo affascina: in particolare una maschera a elmo della tribù baoulé (Costa d’Avorio), una testa rotonda con corna di antilope e fauci di coccodrillo. Ciò che lo attira verso Picasso e la sua pittura è «la presenza dell’arte e dello spirito africano» che vi scopre. L’“arte negra” fu una rivelazione per Lam, con la sua potenza, la sua energia, la sua sorprendente autonomia dal reale. Al pari della fascinazione per le figure archetipiche di antiche civiltà. Di fronte alle innumerevoli domande di Wifredo, Picasso contatta Michel Leiris, ritenendo che sia la persona giusta per introdurlo all’“arte negra”. È un primo passo verso il ritorno alle origini. Leiris è un giovane poeta diventato etnologo: già surrealista, amico del pittore André Masson e del sulfureo Georges Bataille, nonché cognato del mercante d’arte Daniel-Henry Kahnweiler. La sera stessa Lam è a cena con Leiris, Picasso e Dora Maar.

Da allora si vedranno quasi tutti i giorni fino al trasferimento di Picasso nel sud della Francia. Il “cugino” cubano viene presentato a Henri Matisse, Fernand Léger, Georges Braque, Nusch e Paul Eluard, a Tristan Tzara e al critico d’arte catalano Sebastià Gasch.

Michel Leiris è a quell’epoca responsabile del dipartimento di Africa Nera al Musée de l’Homme, il museo etnografico di Parigi. Quest’uomo di vastissima cultura invita Lam nelle nuove sale del museo e nei suoi magazzini, dove si compie la magia delle “arti selvagge”: statue africane, maschere dell’Oceania, totem australiani: un’arte liberata dalla dittatura intellettuale della borghesia. Leiris presenta a Lam degli studiosi, quali Georges-Henri Rivière, appassionato di musica e pianista jazz, e Leon-Gontran Damas – uno dei padri della “negritudine” assieme a Césaire e Senghor – di ritorno da una missione in Guyana. Leiris indirizza Lam anche verso le gallerie specializzate, le grandi mostre, le collezioni di Pierre Loeb e di Charles Ratton. Durante l’estate, Leiris gli presenta André Masson, appena rientrato dopo alcuni anni trascorsi in Spagna, Joan Miró e altri artisti surrealisti, tra cui Oscar Domínguez e Victor Brauner. Invece di lasciarsi abbattere dalle notizie che arrivano da Cuba o dal profilarsi di una guerra che, dopo gli Accordi di Monaco, appare sempre più imminente, Lam lavora come un forsennato. «Dipingevo senza sosta – racconterà, – e senza avere il coraggio di mostrare i miei quadri; la mia piccola camera d’albergo era così piena che non riuscivo a muovermi, tanto meno a dipingere». In autunno viene presentato ad André Breton e Jacqueline Lamba, al loro ritorno dal Messico. La visita all’atelier di rue Fontaine è senza alcun dubbio un’esperienza magica. Wifredo viene sedotto dal surrealismo come accesso all’inconscio attraverso il linguaggio automatico. «Il surrealismo permette di sbarazzarsi delle alienazioni culturali e di ritrovare se stessi», affermerà.

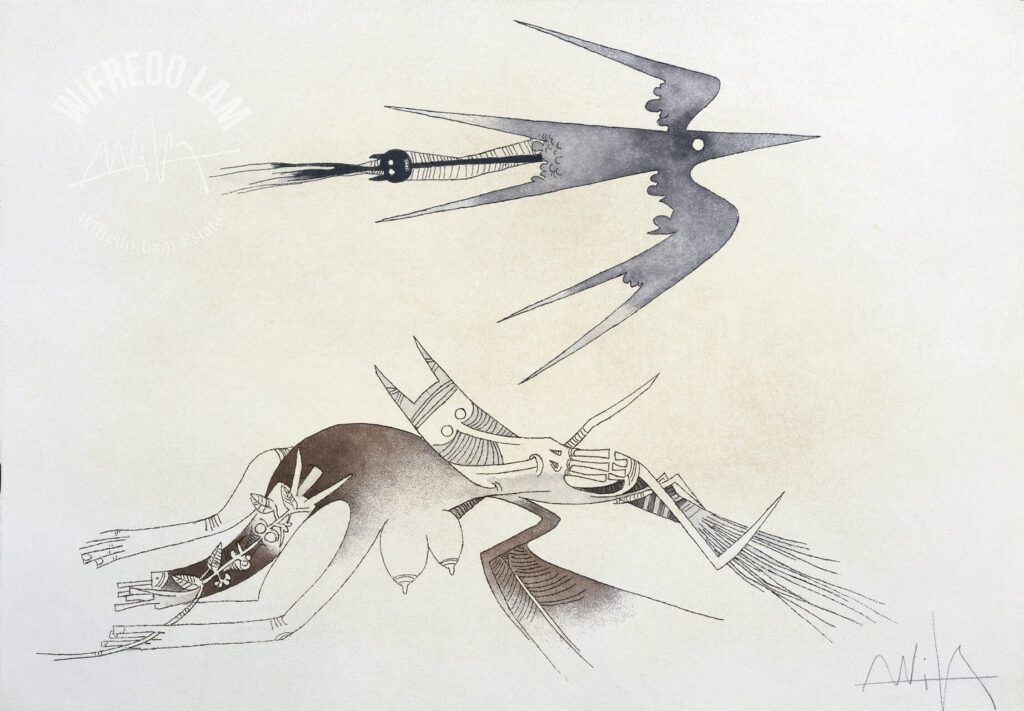

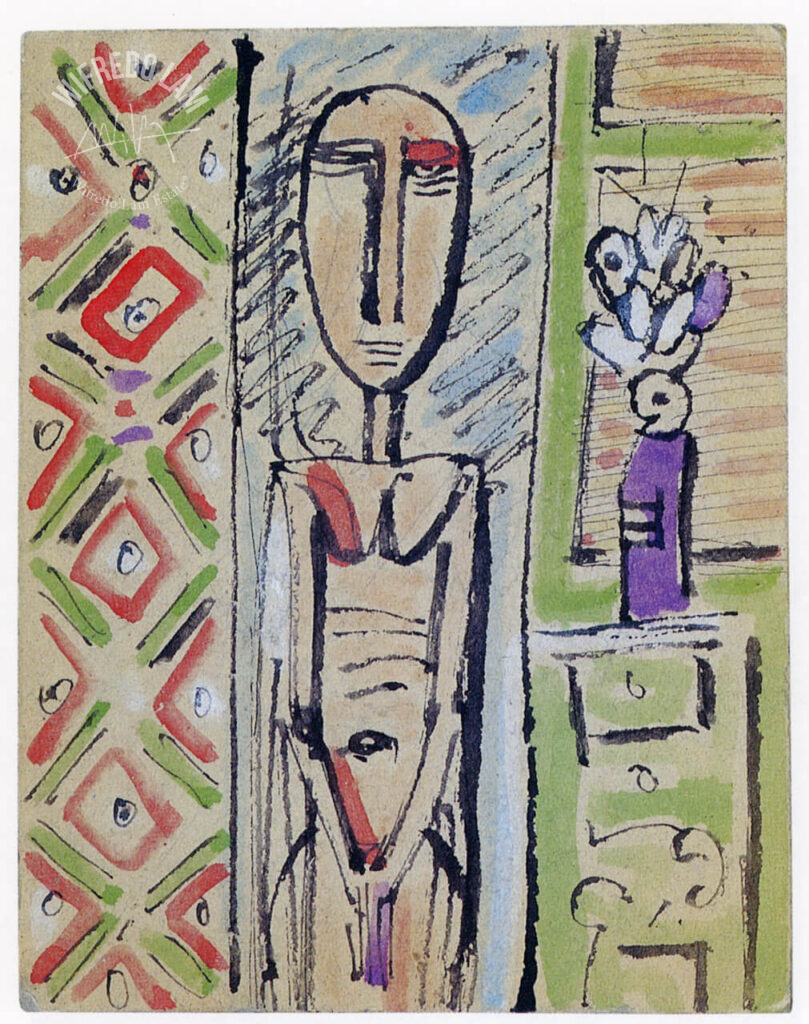

Le porte del surrealismo gli si schiudono. In un caffè incontra Benjamin Péret – che ha combattuto in Spagna nelle file del POUM -, sua moglie Remedios Varo, Yves Tanguy, Hans Bellmer – fuggito dalla Germania nazista -, Roberto Matta, Wolfgang Paalen ed Esteban Francès, Kurt Seligmann e altri. Tutti si ritrovano alla mostra di arte precolombiana Mexique, allestita da Breton presso la galleria di Charles Ratton. Lam viene accolto da persone che si sono sempre opposte al razzismo, a ogni forma di discriminazione e agli abusi del sistema coloniale: un ambiente che ha già preso coscienza di un’identità oppressa e di un richiamo alla rivolta. Lam trova dei fratelli, impegnati in una resistenza internazionale a ogni forma di fascismo. La sua opera, durante il periodo parigino, si “personalizza”: dipinge delle figure frontali e ieratiche, spoglie e monumentali; delle maternità (tragiche) che rappresentano figure totemiche. Questa semplificazione formale, iniziata tempo prima in Spagna, presenta alcune affinità con l’opera di Picasso. «Le nostre interpretazioni plastiche si incontrano», spiega Wifredo, che parla di «saturazione dello spirito». Wifredo si libera. Dai suoi dipinti spuntano delle maschere. La pittura si rivela un mezzo di espressione che gli permette di raccontare il suo stato d’animo, il dolore della perdita attraverso i suoi personaggi isolati, schematici, muti, scarni, austeri, sofferenti. Il cubano è un ateo affascinato dall’arte magica e dalla magia animista.

Barcellona cade il 26 gennaio 1939: è l’evento che segna la fine della Repubblica. Tra i 500.000 rifugiati in Francia, Lam ritrova per caso Helena Holzer, che ha raggiunto Parigi. Contemporaneamente Breton lo introduce presso Pierre Mabille, uomo di grande conoscenza, chirurgo ed etnologo. Durante un incontro al caffè Les Deux Magots, Mabille è colpito dalla discrezione del cubano, che dissimula una profonda cultura filosofica e artistica. Egli trova i suoi disegni eleganti e dotati di una «libertà sconcertante». Come già avevano fatto Christian Zervos, redattore dei «Cahiers d’art», e il gallerista Pierre Loeb, questi offre a Lam un contratto, decidendo di esporlo. Il nuovo ambiente fraterno stimola il pittore, che esita a lungo prima di mostrare i suoi quadri a Picasso. «Non dimenticherò mai quel momento. Lo conservo impresso nel mio cuore e nella mia mente e me ne rammento costantemente, come i grandi quadri e i libri che mi hanno fatto diventare l’uomo che sono». Picasso «manifestò la sua approvazione cingendomi la spalla col braccio. Quindi gli sentii dire: “Non mi sono mai sbagliato su di te. Tu sei un pittore”».

Picasso gli trova uno studio nel XV arrondissement, in rue Armand Moisant, vicino a Montparnasse. Lam lavora molto e con grande spontaneità. Riceve un sacco di gente: Carl Einstein, Pierre Loeb, Picasso, Dora Maar, Jacqueline Lamba e André Breton. La mostra alla Galerie Pierre, che si svolge nel giugno-luglio del 1939, è una rivelazione nell’ambiente parigino.

Esodo e lavori collettivi (1940 – 1941)

Lam continua a dipingere fino alla guerra lampo dei Tedeschi nel maggio del 1940. Helena, di nazionalità tedesca, viene arrestata dai francesi e inviata al Campo di Gurs (nei Pirenei). Quando le truppe nemiche si dirigono verso la capitale a inizio giugno, Wifredo, per quanto straziato dall’idea di partire, segue gli amici nell’esodo e si dirige a piedi verso Bordeaux. L’armistizio, siglato il 22 giugno da Pétain, lo spinge a raggiungere Marsiglia, dove hanno trovato rifugio centinaia di intellettuali ostili al nazismo che desiderano lasciare il paese, oltre a molti degli amici surrealisti. Helena, rilasciata, lo raggiunge. Tutte queste personalità ricevono assistenza dall’Emergency Rescue Committee, diretto da Varian Fry e Daniel Bénédite, che versano a Lam un piccolo aiuto finanziario.

Nonostante Lam sia preoccupato per la situazione generale e in ansia per doversi presentare tutte le mattine in prefettura, il periodo si rivela tuttavia stimolante. «Ho avuto dei contatti molto profondi con i surrealisti durante l’occupazione»; si viene a creare «una grande famiglia, con Breton e Benjamin Peret, Victor Brauner e Domínguez, un grande amico spagnolo […]». Tra gli amici ci sono Max Ernst, Herold, Mabille. «Mi ha colpito il lato poetico […] una grande lotta per la creazione […] abbiamo lavorato in gruppo per circa un anno. Era l’epoca dei cadavres exquis e di molte altre invenzioni». Gli amici si incontrano a Villa Air-Bel o al caffè Brûleur de Loups, al porto vecchio. Creano in gruppo per ingannare l’attesa e contenere l’angoscia: disegni, collage, cadavres exquis, scrittura automatica, il gioco della verità e il nuovo gioco dei tarocchi di Marsiglia. Inoltre discutono e condividono le esperienze di lettura.

Durante l’inverno del 1940-1941, Lam e Breton sviluppano una stima reciproca. Il poeta ha il dono di riconoscere un talento in divenire e intuisce in Lam il potenziale di un mondo visionario. Quando gli chiede di illustrare il suo poema Fata Morgana – un’opera ricca di ricordi messicani -, Lam si lancia nel progetto e realizza centinaia di disegni a matita e penna, che preannunciano tutte le specificità della sua futura arte. Nel mese di marzo, sei dei suoi disegni accompagnano la stampa del poema (uscito in cinque copie per le edizioni Sagittaire), ma il libro non ottiene il visto della censura: il libro viene vietato perché Breton è sospettato di anarchismo e la sua opera è considerata quale «negazione dello spirito della rivoluzione nazionale», mentre l’illustratore incarna al contempo l’arte degenerata e l’impurità razziale. Ma la partenza è imminente. Organizzano un’ultima mostra-mercato delle loro opere nel giardino di Villa Air-Bel. Peggy Guggenheim acquista due gouaches di Wifredo. Lam lascia l’Europa con un po’ di soldi, ma soprattutto con la stima di Picasso e Breton. Un bell’incoraggiamento per affrontare l’esilio.Il “veliero dei folli” in rotta verso i Caraibi (1941)

Il 25 marzo 1941, il piroscafo “Capitaine Paul-Lemerle”, salpa verso ovest. A bordo, Wifredo e Helena, André Breton e Jacqueline Lamba con la loro figlia Aube, Victor Serge – vecchio compagno di Lenin – e la sua famiglia, Anna Seghers e altri 350 intellettuali minacciati dal regime di Vichy e dalla polizia tedesca. Una «partenza da forzati» trattati come «feccia» dalla «gendarmeria mobile, che, con caschi e mitragliatrici in pugno, incorniciava il molo», episodio così descritto in Tristi Tropici da un altro compagno di viaggio: Claude Lévi-Strauss.

Scalo poetico in Martinica

Marseille, prima fila da sinistra a destra : J. Hérold, H. Lam, W. Lam, A. Gómez. Seconda fila : Pino, H. Gómez, amica di Pino, J. Breton, A. Breton. Terza fila : O. Domínguez e il sua amica

L’accoglienza in Martinica il 24 aprile è glaciale. Agli occhi delle autorità di Vichy gli esuli sono dei “fuggitivi” e vengono direttamente internati al campo “Lazaret” per oltre un mese, come accadeva a tutti gli stranieri e ai francesi sospettati di tendenze di estrema sinistra. Jacqueline, André e Aube Breton ne escono e vanno ad abitare a Fort-de-France, dove si stabiliscono presto anche André Masson e la sua famiglia, arrivati con la barca successiva. Lam e Helena riescono talvolta a raggiungerli durante la giornata. Breton scopre la rivista «Tropiques» e i suoi fondatori: Suzanne e Aimé Césaire e René Menil. È un incontro memorabile per tutti i protagonisti. Lam e Breton vedono nel giovane poeta della Martinica il messaggero di una nuova era; Lam e Césaire concordano nel ritenere che Breton «ha apportato loro l’audacia», aiutandoli a compiere delle scelte nette, evitando perdite tempo. Il surrealismo ha permesso di inventare delle forme di espressione e di rappresentazione profondamente radicate nel loro retaggio: un cammino, permeato di cultura popolare delle Antille e animismo ereditato dall’Africa. Il surrealismo diventa l’espediente tecnico occidentale per diventare africano. Per Lam questi incontri segnano la fine di ogni esitazione. Césaire organizza delle escursioni sull’isola e Lam rimane affascinato dalla vegetazione piena di vita: «È stato il suo primo vero incontro con la natura tropicale», racconterà Césaire. Egli rimane affascinato dalla «bellezza selvaggia dell’isola, dalle sue montagne floride ricche di una vegetazione multiforme, fitta, piena di vita, di linfa, che gonfia ogni pianta, alberi fantastici, aggrovigliati, avviluppati», scriverà Loeb. In quel luogo Lam «si è rivelato a se stesso. Lo sguardo tropicale ha rimpiazzato lo sguardo spagnolo. Ha visto il paesaggio ed è stato uno shock profondo. La sua pittura è cambiata». Se Lam scopre l’immaginario inebriato di Césaire, Césaire dal canto suo dice che «Lam è un poeta» e che è «un uomo delle Antille» in procinto di immergersi nuovamente nella sua identità afro-cubana. Césaire lo soprannominerà «il grande artista della pittura neo-africana». Suzanne e Aimé organizzano una lettura che segna altrettanto profondamente il pittore cubano: si tratta del Cahier d’un retour au pays natal, che Césaire aveva dato alle stampe nel 1938. Il Cahier è un canto che esprime la dignità del “negro”, affermandone il suo essere e il suo proprio genio, in unione con «il grido più nudo e più giusto che possa sprigionarsi dalle viscere dell’uomo, la miseria dell’uomo nero in mezzo alla magnificenza della vegetazione». Lam si ritrova coinvolto nella lotta contro l’ingiustizia e il dispotismo coloniale intrapresa da Césaire, Senghor e Damas, con i quali scopre una fratellanza. Anche la rivista «Tropiques» rende omaggio al «passaggio di Wifredo Lam, lo straordinario pittore negro cubano, in cui si uniscono al contempo i migliori insegnamenti di Picasso e le tradizioni asiatiche e africane in una mirabile e originale combinazione» (n. 2, luglio 1941).

Scalo a Santo Domingo

Il 16 maggio 1941, gli esuli riprendono il mare. Il cargo “Presidente Trujillo” li porta in Guadalupa dove da un anno vive Mabille, che, perseguitato dal governo di Vichy, è tuttavia già in procinto di trasferirsi a Haiti. Il viaggio prosegue poi verso St. Thomas e Santo Domingo, luogo di scalo per ottenere i visti. Lam rivede Eugenio Granell, lì in esilio, che coglie l’occasione per intervistare, per conto del giornale «La Nación », gli illustri ospiti in transito: Breton, Victor Serge e Mabille. Durante le riunioni quotidiane, altri si uniscono al gruppo: il pittore spagnolo di arte astratta José Gausachs, il ritrattista austriaco George Hausdorf, lo scultore Manolo Pascual, che insegnano tutti all’Accademia Nazionale di Belle Arti fondata nel 1939, e qualche artista dominicano come Yoryi Morel (maestro del folklore locale), Jaime Colson (che aveva conosciuto Braque e Picasso a Parigi), Darío Suro (allievo di Diego Rivera). È giunto il momento di separarsi: la famiglia Breton e la famiglia Masson possono proseguire il loro viaggio verso New York, mentre Lam e Serge, che non riescono a ottenere il lasciapassare per il Messico, si rassegnano a navigare verso Cuba. Dopo cinque mesi di viaggio e diciassette anni di assenza, in agosto Wifredo attracca sull’isola natale.

Anne Egger

1941 – 1945

Cuba, esilio forzato nella terra natale

Ritorno alla natura lussureggiante (1941 – 1943)

Al suo arrivo Wifredo ritrova i suoi cari: le sorelle, Eloisa, Teresa e Augustina, e la madre, Serafina, felice di riabbracciare il figlio. Nonostante questi incontri carichi di emozione, Wifredo si sente sradicato. Non riconosce affatto il proprio paese. L’Avana gli sembra molto strana «con il suo Campidoglio bianco, impronta del colonialismo americano, le banche, i palazzi, i lussuosi negozi europei». La città è fiorente ma anche venale. Trova miserevole il clima culturale e artistico, dominato dall’arte accademica o folclorica. Ritrova un passato che credeva dimenticato, riallaccia una rete di amicizie eterogenee, composta da vecchi compagni, amici di passaggio e nuove conoscenze: Carlos Enríquez, Mario Carreño, ora insegnante all’Accademia “San Alejandro”, Nicolás Guillén, Manuel Altolaguirre, Alejo Carpentier, che sono arrivati dall’Europa prima di lui e con i quali Lam instaura una regolare frequentazione, Remedios Varo e Benjamin Péret, in transito sull’isola in autunno nel corso di un viaggio verso il Messico. Con tutti gli altri Wifredo rimane in contatto epistolare. Come promesso, Breton promuove la pittura di Lam presso il gallerista newyorchese Pierre Matisse, che lo mette sotto contratto e si propone di esporlo l’anno successivo. Il ritorno al lavoro si impone, ma Lam non sa come procedere. «Era con enorme tristezza che pensavo all’Europa allora invasa dall’esercito nazista… Vedere l’Europa aveva significato tutto per me. Al mio rientro a Cuba, ero stupito nel rivedere la natura, le tradizioni dei neri, la “transculturazione” tra religione africana e religione cattolica. Così ho iniziato a orientare la mia pittura in una direzione africana»(2)

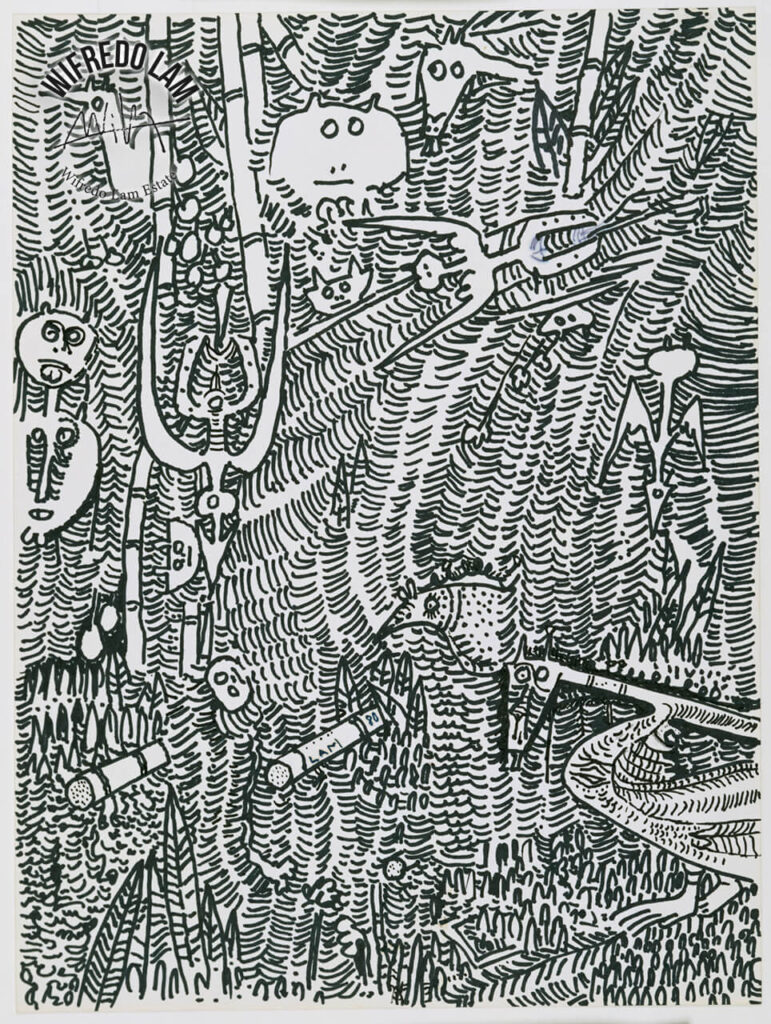

Wifredo riprende innanzitutto contatto con la natura – i viali pieni di flamboyant e i campi di canna da zucchero -, poi con i suoi compatrioti. Il turismo frivolo dell’Avana contrasta con la miseria dei neri nelle campagne. Sotto il regime di Batista, le disuguaglianze gli sembrano essere aumentate ovunque: «Ciò che ho visto al mio ritorno assomigliava all’inferno… Tutto il dramma coloniale della mia giovinezza riviveva in me». Lam si rifugia nella pittura, ma non per fuggire, bensì per denunciare e ribellarsi. In questa lotta solitaria, egli dipinge il dramma del suo paese, la causa e lo spirito dei neri, la sete di libertà. E per prendere le distanze dal folklore e dalle correnti pittoriche promosse dai partiti politici, inventa il proprio linguaggio. Dalle sue tele si sprigionano figure surreali, fantomatiche, spettrali, vendicatrici, accusatrici, quasi allucinanti, che volteggiano in un delirio vegetale, in cui flora e fauna si confondono e si mescolano. Si tratta di visioni che ridanno vita a ciò che era stato sottomesso, sepolto nel profondo: immagini che egli si augura «in grado di turbare i sogni degli sfruttatori». Infatti, secondo lui, un vero dipinto è in grado di «stimolare l’immaginazione». Così, grazie a lui, l’Africa compie di nuovo il proprio ingresso ai Caraibi. Nel febbraio del 1942, Wifredo e Helena si trasferiscono in una grande casa circondata da un giardino rigoglioso; uno spazio che permette all’artista di dipingere con grande slancio e preparare la mostra di New York. Pierre Loeb e la sua famiglia, rifugiatisi sull’isola (dove resteranno fino alla fine della guerra), sono felici di ritrovarlo. Guardando gli ultimi lavori di Lam, Loeb vede di buon occhio l’esilio forzato. «Questa è stata la sua occasione, ha ripreso contatto con i tropici, li respira, li penetra. Diventa tutt’uno con loro».

Santería e orishas (1942 – 1943)

Il ritorno a Cuba è per Lam anche un ritorno alle credenze dell’infanzia. Gli viene presentata Lydia Cabrera, antropologa specializzata in cultura afro-cubana, che percorre l’isola per raccogliere e catalogare le leggende e le canzoni dei vecchi neri, sottraendole all’oblio. Wifredo, Helena, Alejo e Lilian Carpentier diventano suoi amici intimi. Wifredo torna così a far rivivere i miti e i rituali della sua madrina Antonica Wilson. La sorella Eloísa, molto esperta dei culti della santeria, permette al gruppo di assistere ad alcune cerimonie di iniziazione officiate al suono dei tamburi e ad alcune danze cerimoniali. Mentre il pubblico si disinteressa della cultura nera o la considera con disprezzo, Cabrera, Carpentier e Guillén sono convinti che la religione deportata degli dei africani sia una delle componenti fondamentali dell’identità culturale cubana nonché all’origine del “realismo magico”, un concetto elaborato verso il 1940 da Carpentier che definisce la specificità del mondo ispano-americano e affonda le sue radici in elementi primitivi, folclorici, mitici (il meraviglioso che pervade la cultura popolare) e nel surrealismo. Lam, sensibile al meraviglioso, perché capace di mantenere un rapporto intimo con l’inconscio, riprende i contatti con la pratica degli indovini e dei maghi. Le sue figure traggono in parte ispirazione proprio dagli orishas, le divinità della natura della religione Yoruba.

Pur rivisitando il passato, Lam non trascura le varie novità. Frequenta lo scrittore e poeta cubano Virgilio Pinera, che nel 1942 fonda e dirige la rivista «Poeta», il poeta cubano José Lezama Lima, fondatore nel 1941 della rivista «Nadie Parecía» e, poco dopo, della rivista «Orígenes» (1944-1954) assieme a José Rodríguez Feo. Frequenta anche i loro amici: José Luis Gómez Wangüemert, Jorge Manach, Gastón Baquero, José Hernández Meneses, Juan Roberto Diago Querol, Manuel Moreno Fraginals. Conosce Pierre Matisse, giunto di persona a prendere i dipinti per la mostra. Frequenta gli artisti stranieri in esilio, come Robert Altmann.

A fine anno, dopo vari tentativi di pittura gouache e a tempera, inizia a lavorare su La Jungla, il suo dipinto più importante, al quale non aveva mai lavorato prima.

La scandalosa Giungla (1943 – 1945)

La Jungla, una volta portata a termine, seduce gli amici del pittore. Pierre Mabille, di passaggio sull’isola, paragona l’importanza di quest’opera alla scoperta della prospettiva di Paolo Uccello. È un dipinto «in cui la vita esplode dappertutto, libera, pericolosa, pronta a ogni mescolanza, ogni trasfigurazione, ogni forma di possessione». Tutti concordano sulla svolta decisiva che ha preso l’opera del pittore: «sogno dell’Eden», secondo Breton; «delirio vegetale» per Leiris; «irrealismo rivoluzionario» per Fernando Ortiz; «poema barbaro, monumentale, superbo», scriverà Max-Pol Fouchet. È un quadro che descrive «il sussulto dell’uomo e della terra». In altre parole, il suo quadro entra in risonanza con la poesia di Césaire, che gli chiede di tradurre in spagnolo il suo Cahier d’un retour au pays natal. Lam preferisce però affidare il lavoro a Lydia Cabrera. Retorno al país natal, con la prefazione di Benjamin Péret e tre disegni di Lam, esce all’Avana nel 1943.

Wifredo è felice di ritrovare Mabille, il medico grande appassionato di civiltà, in viaggio tra Haiti, dove aveva tenuto dei corsi di antropologia fisica e di biotipologia, e lo Yucatán, dove viene spedito in missione dall’Istituto di Etnologia. È per lui l’occasione di accostarsi alle opere ermetiche, che il francese ha cercato di mettere in relazione ai riti vudù (Paracelso, Martínez Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin). Mabille e Loeb, entrambi appassionati di esoterismo, lo incoraggiano anche a studiare i rapporti tra religione e spiritismo nella santeria – discipline in relazione con l’inconscio – e inoltre a confrontare le filosofie occidentali e orientali, le civiltà primitive e la memoria ancestrale. In cambio, Wifredo accompagna Mabille e Loeb a danze cerimoniali della santeria e a cerimonie abakuá (confraternita del XIX secolo fondata da africani della Nigeria), durante le quali tentano di decifrare il misterioso linguaggio dei tam-tam; nell’impresa sono affiancati da Carpentier, che sta scrivendo un’opera sugli strumenti musicali, e da Cabrera, che registra i canti degli schiavi africani. È da questa esperienza che arrivano quei simboli ñañigos che Lam inserisce nella sua pittura.

Ispirato e galvanizzato da un entourage stimolante, Wifredo lavora con accanimento. Lo scandalo suscitato dalla presentazione della Jungla a New York non lo frena dal continuare a dipingere in assoluta libertà. Quando la situazione politica sembra distendersi in seguito all’elezione alla presidenza di Ramón Grau San Martin, Lam raddoppia la sua attività. Sposa Helena Holzer e partecipa alla fondazione del comitato di Artistas Plásticos de Ayuda al Pueblo Español assieme ai pittori Ramos Blanco, Carlos Enríquez e René Portocarrero. Si impegna anche in ambito musicale tanto da diventare vicepresidente dell’Orchestra da Camera dell’Avana (Orchestra Filarmonica), che ospita il direttore d’orchestra Erich Kleiber e che riceverà presto il compositore Igor Stravinskij. Nel frattempo si unisce all’Orchestra il virtuoso russo del violino Jascha Heifetz, di cui Lam fa la conoscenza.

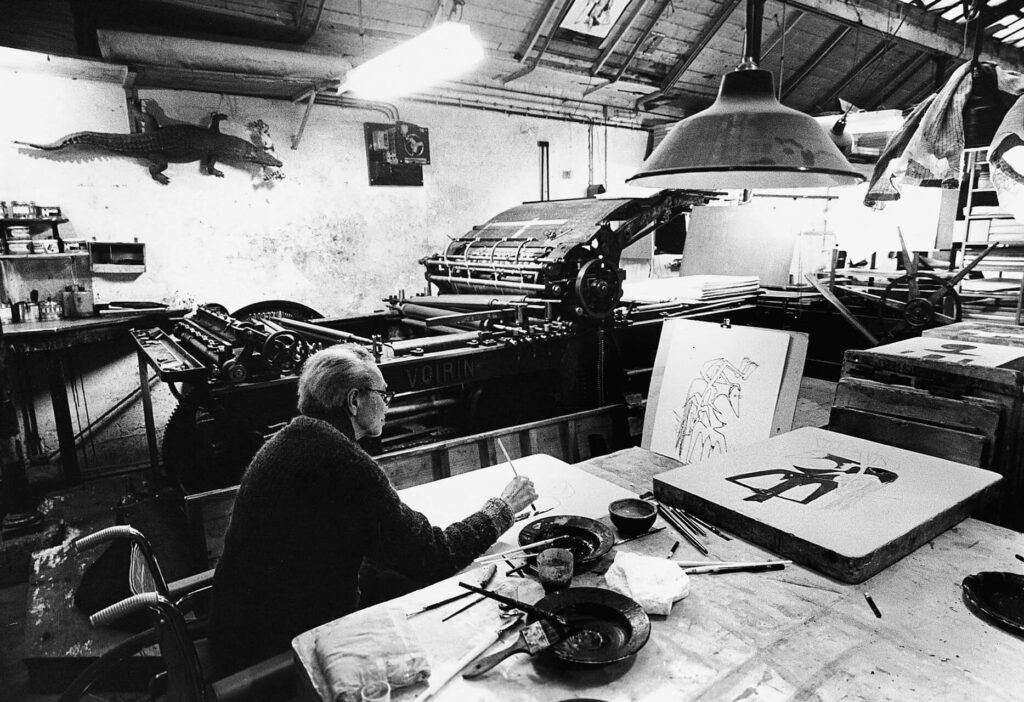

Quando nel 1945 La Jungla viene acquistata dal MoMA di New York e appesa a fianco di una tela non meno prestigiosa, Les Demoiselles d’Avignon di Picasso, Sagua la Grande nomina Wifredo “cittadino onorario”. Coglie l’occasione per fare ritorno nel paese natale e farlo conoscere a Helena. La sua attività pittorica si arricchisce di nuove esperienze: litografie; illustrazioni per il libro di Loeb, Voyages à travers la peinture, e per le poesie di Yvan Goll, un poeta in esilio che aveva soggiornato presso Guillén prima di raggiungere New York e ritrovarvi Breton; copertine per le riviste «Orígenes» e «View» (n. 2) – un numero speciale è dedicato alla “Tropical Americana” e presentato da Paul Bowles, che aveva incontrato Lam a Cuba. Nel mese di maggio, Pierre Loeb sulla rivista «Tropiques» dichiara a proposito dell’amico: «Lam sa disegnare e dipingere, ha letto tutto, conosce a fondo la musica, è il fratello dei più sensibili poeti moderni; […] ha in lui una magia che desideriamo, ricerchiamo, imploriamo».

Anne Egger

(2) È opportuno ricordare che per secoli nelle Antille, durante lo schiavismo, l’arte africana non poteva essere riprodotta o rappresentata: così come era vietato tessere, forgiare o scolpire. Gli schiavi, esuli e senza oggetti, potevano solo cantare, danzare, raccontare storie e poesie.

Viaggi e incontri

Soggiorno a Haiti (1945-1946)

Nuovo incontro con Breton

Nel 1945, Wifredo e Helena sono invitati a Haiti da Pierre Mabille, allora nominato addetto culturale della Francia Libera. Vengono invitati all’inaugurazione dell’Istituto Francese di Haiti, fondato nel 1941 da Jean Price-Mars e dall’etnologo Jacques Roumain per promuovere la diversità culturale. Mabille vi ha allestito una biblioteca in cui si possono consultare i libri di Eluard, Desnos, Aragon, Vercors, Gorkij, Neruda, Maiakowskij, Lenin, Prévert, Picasso, Métraux, Césaire. Wifredo e Helena arrivano alla fine di ottobre con il necessario per preparare una mostra. Sono presto raggiunti da André Breton, venuto per un ciclo di conferenze, in compagnia della nuova moglie, Elisa Claro. Dopo la cerimonia di inaugurazione del 7 dicembre, ogni venerdì vari artisti e scrittori haitiani organizzano degli incontri al caffè Savoy per tutta la durata del loro soggiorno. Nel gennaio del 1946 la mostra di Lam debutta a Port-au-Prince al Centre d’Art, aperto due anni prima dall’americano Dewitt Peters. La prefazione del catalogo è La nuit en Haïti di Breton. La mostra è un trionfo. Magloire Saint-Aude e Hector Hyppolite ne sono sedotti. L’evento serve a dare impulso agli artisti popolari e naïf che, da allora, saranno regolarmente ospitati presso il centro.

Vudù e rivoluzione

Durante il suo soggiorno, Lam si rende conto di come Cuba e Haiti debbano portare avanti la stessa battaglia. A partire dal 1945, la speranza che la caduta del fascismo possa portare alla caduta delle dittature e dei regimi autoritari del continente americano è un pensiero ricorrente. Ma è ad Haiti che egli assiste personalmente a un’insurrezione. Il clima di rivolta, latente sotto il regime dittatoriale di Élie Lescot, al soldo degli Stati Uniti sin dal 1941, infiamma improvvisamente Port-au-Prince nel mese di gennaio. In seguito alla pubblicazione del discorso di Breton, che si oppone apertamente a «tutte le forme di imperialismo e brigantaggio bianco», la rivista viene confiscata dalle autorità. I leader vengono arrestati e perseguitati. Tutta la gioventù scende in piazza e si mobilita per Gérald Bloncourt, René Depestre, Jacques-Stephen Alexis. L’esercito interviene, rovesciando il regime di Lescot, ma esiliando anche gli studenti rivoluzionari. Ne conseguirà una campagna diffamatoria contro Breton, dichiarato persona non grata, e soprattutto contro Mabille, accusato di spionaggio al soldo di Cuba e del Messico. Nel frattempo, Lam, Breton e Mabille assistono a otto cerimonie vudù (un culto vietato per legge dal 1935) e anche a un bembé, festa religiosa dei loa con tam-tam, canti, danze in onore di Yemaya. L’artista ne rimane affascinato. Lam trova le possessioni «selvagge» e «prodigiose», molto più impressionanti che a Cuba. Breton si mostra invece decisamente meno entusiasta a riguardo. Ritornano a Cuba a inizio aprile per assistere all’inaugurazione della sua prima mostra personale al Lyceum dell’Avana, dove Mabille tiene una conferenza. Nonostante questo riconoscimento, Lam è impaziente di raggiungere l’Europa finalmente liberata. Trascorrerà all’Avana solo due mesi. Lontano dal suo studio, in quell’anno dipinge poco.

Cuba – New York (1946 – 1951)

Scoperta di New York e soggiorno parigino deludente (1946)

Alla fine del giugno del 1946, Wifredo fa tappa a New York. È la città più grande che abbia mai visto, inondata da una luce cristallina, immateriale ma molto pittorica. Annunciato da Breton, viene accolto da Marcel Duchamp e Jeanne Reynal, che gli presentano Nicolas Calas, Roberto Matta, Isamu Noguchi, Arshile Gorky, Robert Motherwell, Sonia Sekula, David Hare, Gerome Kamrowski, Frederick Kiesler. È un primo approccio con la città all’insegna degli incontri e dell’amicizia. Conosce il compositore John Cage, uno sperimentatore nel campo della musica contemporanea. Il 9 luglio si imbarca per l’Europa e torna a Parigi dopo 6 anni di assenza. L’euforia sarà di breve durata. Rimane sorpreso dal clima culturale: da un lato, un mondo pittorico dominato dai dettami del realismo socialista; dall’altro, un surrealismo agli sgoccioli, considerato al pari di un “idealismo controrivoluzionario”. Rivede con piacere Picasso e Breton, che ritrova però su posizioni diverse. Picasso nel 1944 si iscrive al Partito Comunista Francese, mentre la voce di Breton è messa a tacere. Nel mese di giugno partecipa alla mostra della Galerie Pierre per dare una mano ad Antonin Artaud.

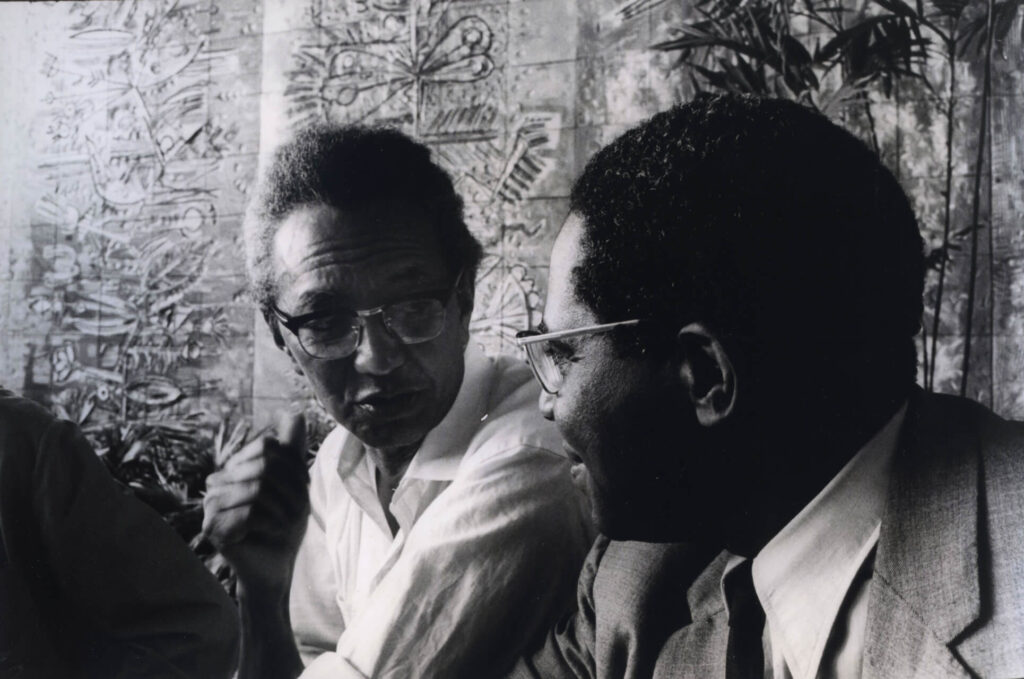

È in questa occasione che incontra René Char. Il poeta è affascinato dal mondo dell’artista ed emozionato di conoscere l’uomo, che scopre raffinato e sottile. I due condividono imprese di guerra – Lam al fianco dei repubblicani spagnoli, Char nella resistenza francese – e lo stesso credo: la necessità che l’azione prevalga sull’arte. Lam ritrova con gioia Césaire, che lo invita in rue de l’Odéon, dove tutte le domeniche si ritrovano Loeb, René Ménil, René Depestre. Lì incontra Jean Cassou, conservatore capo del Musée National d’Art Moderne. Il poeta Césaire entra in politica, senza rinnegare la propria ispirazione: sarà per anni sindaco di Fort-de-France e deputato della Martinica nelle file del PC. Wifredo gli presenta Michel Leiris. Lam, tuttavia, preferisce allontanarsi dall’ambiente parigino e parte per un soggiorno a Cannes, prima di recarsi in Germania e in Italia per vedere di persona cos’è diventata l’Europa sui due lati del “fronte”.

Il suo ritorno a Parigi coincide con la presenza in città di Asger Jorn, giunto con un progetto di rivista d’arte internazionale che presenta a Picasso, a Pierre Loeb e, infine, a Breton di ritorno dagli Stati Uniti. Breton è perplesso di fronte a un progetto di fusione tra surrealismo e arte astratta – spontanea e colorata, così come la intendeva Jorn – in seno a un nuovo movimento danese. Lo presenta però a Lam, il quale rimane sedotto da quest’uomo “engagé” che si batterà tutta la vita per una totale libertà dell’arte. Jorn dirà di essere stato profondamente influenzato dai dipinti del cubano, con cui condivide anche un profondo gusto per la musica. Lam decide di tornare a Cuba e rimettersi al lavoro. Riempie il suo bagaglio con sculture africane – kota, dan, baoulé, bambara, dogon – e con un’ascia in pietra dell’Oceania.

L’influenza radiosa di Cuba (1947 – 1948)

Appena tornato al lavoro nel suo studio, Lam dipinge la serie Canaïma. Il nome evoca una regione a sud-est del Venezuela, che Carpentier è in procinto di visitare per il giornale «El Nacional», ma è soprattutto il titolo di un romanzo del venezuelano Rómulo Gallegos. L’autore, che ha scritto il libro durante il suo esilio in Spagna (1935), descrive la giungla del proprio paese, la foresta di alberi di caucciù, in una piena esaltazione della condizione aborigena. L’anno successivo Gallegos verrà eletto presidente del Venezuela, ma ben presto deposto dalla giunta militare a causa delle sue idee progressiste. Per i nativi americani Canaïma è un dio sfrenato, origine e causa di tutti i mali, che infesta la savana. Lo stile di Lam diventa più incisivo; si sviluppa in direzione dell’esoterismo e, al contempo, è sempre più influenzato dall’arte africana e dell’Oceania. Nell’estate del 1947, Helena va da sola in visita a New York, dove incontra i nuovi amici, mentre Wifredo prosegue il suo lavoro a Cuba. Deve partecipare a una mostra dall’altra parte dell’oceano: i surrealisti stanno infatti organizzando la prima grande mostra parigina dopo quella del 1938. La mostra è concepita e allestita come un viaggio iniziatico e lo spazio espositivo è trasformato in un labirinto. Lam invia una litografia per il catalogo e, per il labirinto, un altare dedicato a “Chevelure de Falmer”, un omaggio ai Chants de Maldoror di Lautréamont. Inoltre, prepara una personale alla Galerie Pierre Matisse di New York. Da lontano, poi, sostiene l’attività di altri amici. A Parigi, Césaire e Leiris fanno parte del comitato di patronato della nuova rivista «Présence Africaine», fondata da Alioune Diop. L’intento è quello di promuovere l’Africa o, meglio, le Afriche – nera, antillana, francofona -, facendo rivivere una cultura per lungo tempo costretta al silenzio. Per Lam è il segno che il mondo postcoloniale è in cammino verso l’indipendenza. Dopo un inverno cubano, Wifredo trascorre l’estate del 1948 a New York, dove Helena ha trovato lavoro e dove ha deciso di stabilirsi in modo permanente. I due sono ospiti di Jeanne Reynal e Erwin Nuringer. Si interessa al rilancio di Edgard Varèse (amico di Duchamp e di Picasso), che tiene a quel tempo delle lezioni sulla musica del XX secolo. Wifredo e Noguchi vanno a trovare Arshile Gorky in quella che si rivelerà la vigilia del suo suicidio (21 luglio). Fanno visita anche a Tanguy, presso il quale incontrano il pittore e architetto Naum Gabo, Frederick Kiesler, l’artista Maria Martins, presentata da Breton e Duchamp. È l’opera di Lam, esposta alla Galerie Pierre Matisse, che spinge Pollock a studiare l’arte dei nativi americani.

Rientrato a Cuba in novembre, Lam partecipa attivamente con altri artisti alla creazione della Agrupacíon de Pintores y Escultores Cubanos (APEC). Ovunque lavori, Lam tenta di dare vita a comunità di artisti. Gli incontri americani lo stimolano al pari delle notizie che giungono dall’Europa e che lo tengono al corrente degli eventi artistici. Viene a conoscenza, grazie ad Asger Jorn, della nascita del movimento CoBrA: un gruppo di artisti nordici che incoraggiano la libertà e la spontaneità, l’internazionalismo e la pluridisciplinarità. È anche un’arte impegnata che si dichiara sociale, ma che separa l’impegno politico dalla ricerca artistica, cosa che ben si adatta a Lam, artista da sempre impegnato, ma senza mai avere aderito a un partito, poiché insofferente verso ogni sorta di restrizione. Lam partecipa a titolo individuale alle attività del gruppo CoBrA. La produzione artistica del 1949 non è così abbondante come quella degli anni precedenti, ma rimane intrisa della cultura orale afro-cubana. Si intrattiene in conversazioni con Fernando Ortiz, che prepara la prima monografia illustrata dell’artista: Wifredo Lam y su obra vista a través de significados críticos. Un importante saggio di Pierre Mabille sulla genesi dell’opera di Lam esce sulla rivista «Magazine of Art». Se la situazione politica locale non dà grandi segni di cambiamento, Lam è probabilmente sensibile alla proclamazione, il 1° ottobre del 1949, dopo due anni di guerra civile, della Repubblica Popolare Cinese.

Arte della ceramica e separazione (1950)

Separati geograficamente per due anni, Lam e Helena sono sull’orlo del divorzio. A Cuba, il 1950 è un anno produttivo per Wifredo, che si cimenta persino nella lavorazione della ceramica in uno studio a Santiago de Las Vegas, con Mariano Rodríguez, Amelia Peláez, René Portocarrero. Dopo l’uscita della monografia di Ortiz, il governo cubano decide di assegnare a Lam una borsa di studio per andare a studiare lo sviluppo dell’arte moderna negli Stati Uniti, in Francia e in Italia, prospettandogli ulteriori soggiorni all’estero. Dalla fine della guerra Wifredo non riesce a stare fermo. Per lui i viaggi sono dei percorsi di esplorazione culturale e amicale allo stesso tempo. Si tiene sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni degli amici. Lam è colpito in particolare dal Discours sur le colonialisme di Césaire e dai Textes antillais di Leiris.

Anne Egger

1951 – 1962

Una vita artistica nomade

In questa occasione Lam incontra il giornalista e attivista antigovernativo Carlos Franqui, che curerà la prefazione al catalogo della sua mostra personale, che si terrà di lì a poco alla galleria Sociedad de Nuestro Tiempo all’Avana. In aprile, Lam riceve il primo premio del Salon Nacional de Pintura, Escultura y Grabado dell’Avana per il suo quadro Composition. È il tempo dei riconoscimenti. Il suo divorzio è formalizzato nel maggio del 1951. In seguito, si imbarca per l’Europa per diversi mesi, affidando la sua casa all’amico cubano Edmundo Desnoes, scrittore di ispirazione surrealista e regista, e a sua moglie Maria Rosa. Durante l’estate, per gli amici surrealisti Lam realizza il frontespizio del numero speciale della nuova rivista «L’Âge du Cinéma», fondata da Adonis Kyrou e Robert Benayoun e dedicata al movimento. Tra i nuovi arrivati, Jean Schuster, Jean-Louis Bédouin, Michel Zimbacca, Nora Mitrani. In Europa i suoi dipinti vengono associati alle mostre CoBrA. Viene invitato alla seconda grande mostra internazionale d’arte sperimentale che si tiene al Palais des Beaux-Arts di Liegi; suoi disegni illustrano la rivista CoBrA del mese di settembre.

Ditattura e nuovo esilio (1952)

Di ritorno all’Avana, Lam è preoccupato per il futuro politico dell’isola, a seguito del colpo di stato promosso da Batista il 10 marzo 1952, che ripristina la dittatura con l’appoggio dell’esercito. L’episodio lascia presagire la fine della Costituzione, la messa al bando dei partiti politici, la censura sulla stampa, la repressione dell’opposizione, l’aumento della corruzione. Lam preferisce lasciare la «repubblica delle banane» e vivere a Parigi, dove si trasferisce a fine agosto e si rimette al lavoro: prepara una mostra personale a Londra e illustra gli aforismi di René Char per la raccolta À la santé du serpent. Segue da vicino la fondazione della rivista «Phases» da parte di Édouard Jaguer, Anne Ethuin e Jean-Louis Bédouin, assieme a Pierre Alechinsky, Corneille, Götz, Max-Walter Svanberg. Il comune denominatore di artisti così differenti è la pratica dell’automatismo. Lam è attratto da questo movimento «senza manifesto né rigide teorie» e, più poeticamente, da questa «moderna concezione della magia». La sua parola d’ordine, mutuata da Breton, sarà «in arte tutto è lecito!».

Nel febbraio del 1953, Lam viene invitato a presentare alcuni lavori alla galleria À l’étoile scellée, aperta l’anno precedente e la cui direzione artistica era stata affidata ad André Breton; è una mostra collettiva dedicata al surrealismo che riunisce opere di Ernst, Tanguy, Man Ray, Toyen, Paalen e Lam. In seguito, raggiunge Picasso a Mougins e assiste con lui a una corrida. Di ritorno a Parigi, partecipa ad alcune riunioni dei surrealisti al caffé della Place Blanche, ma senza unirsi al movimento. Come in politica, egli rimane sempre indipendente. Inoltre presenzia agli incontri domenicali organizzati a Châtillon dagli amici martinichesi di Césaire: il dottor Auguste Thésée e sua moglie Françoise. Dopo un pranzo creolo, i pomeriggi sono dedicati a discussioni sfrenate, in cui Lam si può dedicare a una delle sue altre passioni: l’economia politica.

Lam illustra altre opere: L’Arbre et l’Arme di Dotremont, assieme ad Alechinsky, Hérold e allo scultore americano di origine nipponica Shinkichi Tajiri; Le Rempart des brindilles di René Char. Realizza la copertina di Carte noire di François Valorbe, una raccolta di poesie ispirate ai grandi musicisti neri del jazz. Durante l’estate, Lam apprende le ultime notizie da Cuba e della repressione della rivolta armata guidata da Fidel Castro contro Batista. Quello che sarà chiamato il “Movimento 26 luglio” è una disfatta. Castro e i suoi compagni, tra cui Carlos Franqui, vengono condannati a 15 anni di carcere, ma sconteranno la loro pena solo fino al 1955, per poi essere mandati in esilio in Messico, dove incontreranno Ernesto Che Guevara. Nel mese di settembre, Lam raggiunge l’Italia per esporre insieme a dodici artisti dell’École de Paris, nel corso di un evento organizzato da Christian Zervos. Riceve la Medaglia d’Oro del Premio Lissone assegnato agli stranieri per il suo quadro La Fiancée.

Periodo di vagabondaggi 1954 – 1961

Nel gennaio del 1954, a Parigi, Wifredo fa la conoscenza del giovane scrittore e critico d’arte Alain Jouffroy, escluso dal movimento surrealista quattro anni prima. Nello stesso periodo, nell’entourage di «Phases» incontra il poeta romeno Gherasim Luca, stabilitosi a Parigi nel 1952; questi, amico di Brauner e Herold, è un apolide, la cui voce profonda esplora il linguaggio con inquietudine e urgenza. Sempre a questo periodo risale l’incontro con Freddie Wilhelm, pittore danese in esilio a causa di opere scandalose. Lam partecipa per la prima volta al Salon de Mai (giunto alla decima edizione), a cui rimarrà a lungo fedele. Questa manifestazione, fondata e organizzata da Gaston Diehl, Jacqueline Selz e Yvon Taillandier, era stata ideata nel 1943 per difendere l’arte moderna e per resistere al nazismo e alla sua concezione di arte “degenerata”, e dal 1945 aveva preso a svolgersi regolarmente.

Jorn, assieme al ceramista Tullio Mazzotti, invita ufficialmente Lam agli Incontri Internazionali di Scultura e Ceramica che si svolgono nell’agosto del 1954 ad Albissola, una piccola cittadina balneare della riviera ligure la cui tradizionale produzione di terrecotte risale al Rinascimento. Queste giornate, consacrate al lavoro di gruppo e alla sperimentazione, sono animate da Jorn ed Enrico Baj, i creatori del “Movimento Internazionale per una Bauhaus Imaginista”. Fanno parte del gruppo Appel, Corneille, Matta, Sergio Dangelo, Édouard Jaguer e altri, ma Lam arriva in ritardo, quando tutti sono già partiti. Rimane però affascinato dalla regione e si ripromette di tornare. Viaggiatore infaticabile, riparte immediatamente per l’Avana per discutere di una mostra che deve tenersi all’Università. Viene presentato a due grandi collezionisti di Chicago, Lindy e Edwin Bergman, che acquistano diverse sue opere.

Tornato poi a Parigi, Wifredo prende domicilio alla Cité Universitaire, non lontano dal suo studio di Villa Alesia. Rimane vicino ai surrealisti – illustra il numero 4 della rivista «Médium» – e, in particolare, a Benjamin Péret, il quale lo descrive come «lo stregone africano e lo sciamano asiatico che, per caso, si ritrovano in lui per unire i loro poteri». Wifredo realizza una serie di incisioni per la raccolta del poeta martinichese Édouard Glissant, La Terre inquiète. Nel maggio del 1955 si reca a Caracas per l’inaugurazione di una sua personale. Viene invitato all’Istituto Franco-Venezuelano, dove il direttore Diehl tiene una conferenza sulla sua opera: Rimbaud e Lam. Anche Carpentier, che vive lì in esilio, è presente. Conosce l’architetto Carlos Raúl Villanueva, che gli commissiona una pittura murale. Di nuovo a Parigi, a fine giugno, alla Galerie du Dragon, in occasione di una mostra di artisti latinoamericani, Lam incontra la giovane artista svedese Lou Laurin. In settembre va in Svezia. La Galerie Colibri di Malmö lo invita a partecipare alla mostra collettiva Imaginisterna, insieme ad artisti vicini al movimento CoBrA. Si ritaglia anche un po’ di tempo per visitare il paese, in particolare Falun, dove ritrova Lou Laurin e incontra la famiglia di lei.

Torna poi immediatamente a Caracas. Sotto la direzione del suo amico Villanueva, che aveva costruito la Ciudad Universitaria, Lam si vede affidare la realizzazione di un grande affresco presso il giardino botanico. Poi, all’inizio del 1956, parte con Nicole Raul per una spedizione nel Mato Grosso. Sorvolare il Maroni, l’Orinoco e il Rio delle Amazzoni gli permette di scoprire le grandi foreste vergini. Vivono per qualche settimana in un accampamento di cercatori d’oro e pietre preziose. Colpito dalla “malattia verde” (una sorta di clorosi), Wifredo deve rientrare a Cuba per farsi curare, ma è presto in piedi per preparare la mostra all’università. Prima di onorare la commissione di un grande mosaico per il Centro Médico de Vedado, viene a sapere che Césaire ha rotto con il Partito Comunista. Nella sua Lettre à Maurice Thorez del 24 ottobre, il martinichese esprime la propria disapprovazione per il settarismo del PCF, a cui ripugna l’idea di «impegnarsi in un processo di destalinizzazione». Lam, da sempre antidogmatico, approva la reazione dell’amico. Proprio quando si prepara a lasciare l’isola, Fidel Castro rientra clandestinamente nel paese e, con alcuni esuli, si rifugia sulle montagne della Sierra Maestra per preparare la guerriglia. Nel febbraio del 1957, una mostra personale debutta al Centro de Bellas Artes di Maracaibo, la seconda città del Venezuela. Poco dopo, Wifredo presenzia all’inaugurazione del suo affresco al giardino botanico di Caracas.

Torna in Europa prima dell’estate. Trascorre i mesi di agosto e settembre in Italia con Lou Laurin. Vanno a Milano per incontrare Brauner, Manzoni, Baj, Roberto Crippa, Fontana. Durante un breve soggiorno a Venezia incontrano per caso Elisa Breton e Jean-Jacques Lebel, ma anche Bona e André de Mandiargues, con cui il pittore condivide l’amore per l’Italia e un certo interesse per l’occulto e la magia. Infine, raggiungono Albissola per ritrovare Jorn, che nel frattempo si è avvicinato a Guy Debord. È la fondazione dell’Internazionale Situazionista. In novembre, Wifredo e Lou volano verso il Messico, dove atterrano il giorno dei funerali del muralista Diego Rivera. Lam ritrova uno dei suoi più vecchi amici spagnoli, Anselmo Carretero, ma anche l’ex-moglie di Peret, Remedios Varo, che gli presenta Leonora Carrington e il collezionista Edward Silence. Frequentano anche numerosi rifugiati pro-castristi tramite l’amico Carlos Franqui, imprigionato e torturato sotto il regime di Batista: il medico Martha Frayde, il sindacalista Lázaro Peña, e Alfredo Guevara – compagno di università di Castro. Mentre viaggia per il paese, Wifredo viene a sapere che sua sorella Eloísa è morta. Alla fine del febbraio del 1958 la coppia lascia il Messico alla volta di Cuba. Wifredo fa conoscere l’Avana alla sua compagna: è una città vivace e gioiosa, anche se corrotta, e inoltre desta preoccupazione il clima repressivo messo in atto contro la guerriglia castrista. Molti amici di Lam vengono arrestati. Ritrova Mandiargues, di passaggio sull’isola, e si intrattiene con il poeta surrealista cubano José Álvarez Baragaño, che sta preparando una monografia sulla sua opera. Lam decide di lasciare Cuba, ma prima di partire dà fuoco a qualche grande quadro che non lo soddisfa, poi affida alcuni lavori alla sorella Augustina. Viene informato della nascita, a Parigi, di Stéphane, il figlio che ha avuto da Nicole Raul. Il 9 aprile, giorno dello sciopero generale, Lam e Lou si imbarcano per Miami, quindi per New York, dove si trovano già alcuni amici: Jesse Fernandez, Carlos Rigaudias, Eugenio Granell.

I due tornano in Europa. Trascorrono il mese di agosto ad Albissola, prima presso Crippa, poi da Jorn; in seguito si recano a Rapallo, dove Enrico Baj lavora la ceramica. Wifredo è entusiasta di scoprire un ambiente libero e cordiale, dedito alla creazione e all’emulazione artistica. Nel mese di ottobre, a Chicago, Lam viene eletto membro della Graham Foundation for the Advanced Studies in the Fine Arts. Chicago è a quell’epoca una città di collezionisti: i Neumann e i Maremont per l’arte del XX secolo, Muriel Newman per l’arte americana a partire dal 1945, i Bergman e i Shapiro per l’arte surrealista. Non appena tornato in Europa, Lam viene a conoscenza delle ultime novità su Cuba. I combattenti del “Movimento 26 luglio” (in memoria dei fatti del 1953)hanno preso Santa Clara e stanno per entrare vittoriosi a Santiago di Cuba e all’Avana. Batista è costretto alla fuga. La rivoluzione cubana tanto attesa è in corso. La presa del potere da parte di Fidel Castro – l’8 gennaio del 1959 – è accompagnata da riforme che Lam e i suoi compatrioti attendevano con impazienza. Tuttavia Lam non rientra a Cuba, come fa invece Alejo Carpentier. A Parigi frequenta Marcel Zerbib, editore e direttore della Galerie Diderot. Da un incontro casuale, una sera, con Max Ernst e sua moglie Dorothea Tanning, nasce l’idea di illustrare assieme Paroles peintes, raccolta di poesie di Alain Bosquet. Matta e Hérold si uniscono al progetto. Lam partecipa a Documenta II nella città di Kassel. Arnold Bode, un artista la cui opera era stata vietata sotto il regime nazista, è il promotore della manifestazione, avviata nel 1955 con l’intento di riconciliare il pubblico tedesco con l’arte moderna e di riunire tutte le forze dinamiche della creazione artistica in uno spirito di apertura multiculturale. La manifestazione si deve tenere ogni cinque anni per un centinaio di giorni. Per l’edizione del 1959 vengono selezionati più di 300 artisti e 1800 opere.

Lam illustra l’opera che Hubert Juin, poeta e critico d’arte, si appresta a pubblicare nel mese di giugno del 1960, Le Voyage de l’arbre. Non è chiaro se Juin gli sia stato presentato da Aimé Césaire – su cui questi aveva scritto un libro nel 1956 – oppure da René Char. Lam realizza altresì delle litografie che Alain Jouffroy “commenterà” a modo suo. Dopo la partecipazione al Salon de Mai e una mostra a Venezia (giugno-luglio), Wifredo e Lou trascorrono l’estate ad Albissola. Volano quindi negli Stati Uniti e, il 21 novembre del 1960, si sposano a Manhattan, per poi recarsi a Chicago, dove sono invitati da Lindy ed Edwin Bergman. Frequentano anche altri collezionisti: Jory e Joseph Shapiro, Claire Zeisler, Ruth e Leonard Horwich, così come il mercante d’arte Richard Feigen. Le discussioni sull’arte sono probabilmente appassionanti e quelle sulla situazione cubana senza dubbio delicate, considerata la linea portata avanti dal governo degli Stati Uniti: rottura diplomatica ed embargo sui prodotti cubani. Wifredo, dal canto suo, desidererebbe appoggiare l’indirizzo internazionalista e antimperialista sostenuto dal regime rivoluzionario.

Pittura e vita in famiglia 1961 – 1962

Dopo lunghi mesi di assenza, Wifredo e Lou rientrano in Francia e rimangono sorpresi dal clima di tensione che pervade il paese, allora impegnato nella guerra d’Algeria. Gli stranieri sono malvisti e Lam, che non tollera la discriminazione, decide di dividere la sua vita tra Zurigo e Albissola. La sua mostra in Svizzera si accompagna a un nuovo interesse per le incisioni: ne realizza per L’Extrême-Occidentale del suo amico Gherasim Luca, assieme ad Arp, Brauner, Hérold, Matta, Tanning, ma anche per la Galerie Mathieu e per «L’Œuvre gravée».

Lam si interessa agli eventi cubani: il fiasco dello sbarco alla Baia dei Porci, sostenuto dagli Stati Uniti, e il sostegno dell’Unione Sovietica. Nello stesso anno, in occasione del primo anniversario della rivoluzione cubana, esce il documentario di Chris Marker Cuba si!, che suscita l’interesse del pittore. Allo stesso modo, è emozionato per la nascita a Copenaghen, il 24 maggio, di suo figlio Eskil. La famiglia trascorre l’estate ad Albissola in una casa in affitto accanto a quella di Jorn. Con il suo amico, Lam si dedica alla lavorazione della ceramica.

Anne Egger

1962 – 1977

Parigi Albisola

Consolidamento e internazionalizzazione della sua arte

Il 1962 è un anno dedicato ai viaggi e alle mostre. Lam realizza anche diverse incisioni: per la nuova edizione di Le Miroir du Merveilleux di Mabille, illustrato anche da Hérold, Matta ed Ernst; per Images, un portfolio realizzato dallo stampatore d’arte milanese Giorgio Upiglio; per l’ultimo libro di Carpentier, El Reino de este mundo. Nonostante i cambiamenti che attraversano la Francia – con la proclamazione della fine della guerra d’Algeria il 18 marzo e la successiva dichiarazione di indipendenza nel mese di luglio -, la famiglia Lam rimane a vivere a Zurigo, dove Lou il 6 giugno dà alla luce un secondo figlio, Timour. Durante l’estate tornano ad Albissola, luogo che per Lam diventa sempre più caro. Gli amici si ritrovano ogni sera a ristorante: al Cantinone, da Mario o al Montparnasse. Wifredo esplora la zona alla ricerca di una casa in vendita. Ne individua una nel quartiere Bruciati, che richiede un po’ di lavori di ristrutturazione per dotarla di uno studio e per terrazzare il giardino allo scopo di piantarvi alberi e totem. Questa sarà la sua residenza principale per i vent’anni seguenti. I figli e la nuova proprietà non lo allontanano tuttavia dalle questioni del mondo: in particolare, la crisi dei missili a Cuba che, nel mese di ottobre, tiene il mondo con il fiato sospeso. A seguito di delicate trattative, Mosca decide di interrompere l’operazione in cambio della promessa da parte degli Stati Uniti di non invadere l’isola. Lam è anche molto toccato dalla condanna all’ergastolo inflitta a Mandela, il leader dell’ANC (African National Congress), per aver appoggiato la lotta armata contro il regime di apartheid in vigore in Sudafrica dal 1948: una condanna che il pittore trova profondamente ingiusta.

Nel 1963 Lam riceve un’accoglienza trionfale a Cuba. Il suo amico Carlos Franqui, militante della prima ora, che aveva diretto la radio dei ribelli e il periodico clandestino della guerriglia, viene nominato ministro della Cultura. Franqui invita Lam alla commemorazione del 1° maggio in Plaza de la Revolución. Dopo cinque anni di assenza, Wifredo si ricongiunge con la sua famiglia e ritrova gli amici: Edmundo Desnoes, redattore capo di «Revolucíon» e del supplemento «Lunes de Revolución», che gli dedicherà il saggio Lam, azul y negro; l’architetto Ricardo Porro, che scriverà il testo per la mostra alla Biblioteca Nacional “José Martí”; Nicolas Guillén, Lilian e Alejo Carpentier, Odilio Urfé, ma anche Alain Jouffroy, di passaggio sull’isola. Ben presto Lam viene a sapere che le opere che aveva lasciato in patria sono state nazionalizzate e integrate nella collezione del Museo de Bellas Artes, e che la sua biblioteca è scomparsa. Il 1° maggio viene ricevuto come un eroe e viene proclamato “pittore nazionale”.

In estate Lam torna ad Albissola per partecipare al festival annuale della ceramica. Sono presenti Jorn e Fontana, ma anche gli scultori Agenore Fabbri e Aligi Sassu, l’artista polacca Maria Papa Rostkowska e il suo compagno, il critico d’arte Gualtieri di San Lazzaro, che l’anno precedente a Parigi aveva fondato la galleria XXe Siècle e l’omonima rivista e aveva pubblicato una litografia a colori di Lam, Affinités ambiguës. Wifredo si mette al lavoro per la realizzazione di un mosaico sul lungomare di Albissola, commissionato a una trentina di artisti locali, per lo più italiani. Nel frattempo, le sue opere di incisione vengono esposte alla galleria Pescetto ad Albissola, che apre i battenti quell’anno. In autunno, la famiglia Lam si trasferisce a Parigi, in rue de la Convention, nel XV arrondissement, affinché i bambini ricevano lì la loro educazione. Lam, per stare con loro, fa avanti e indietro tra Albissola e Parigi una volta al mese.