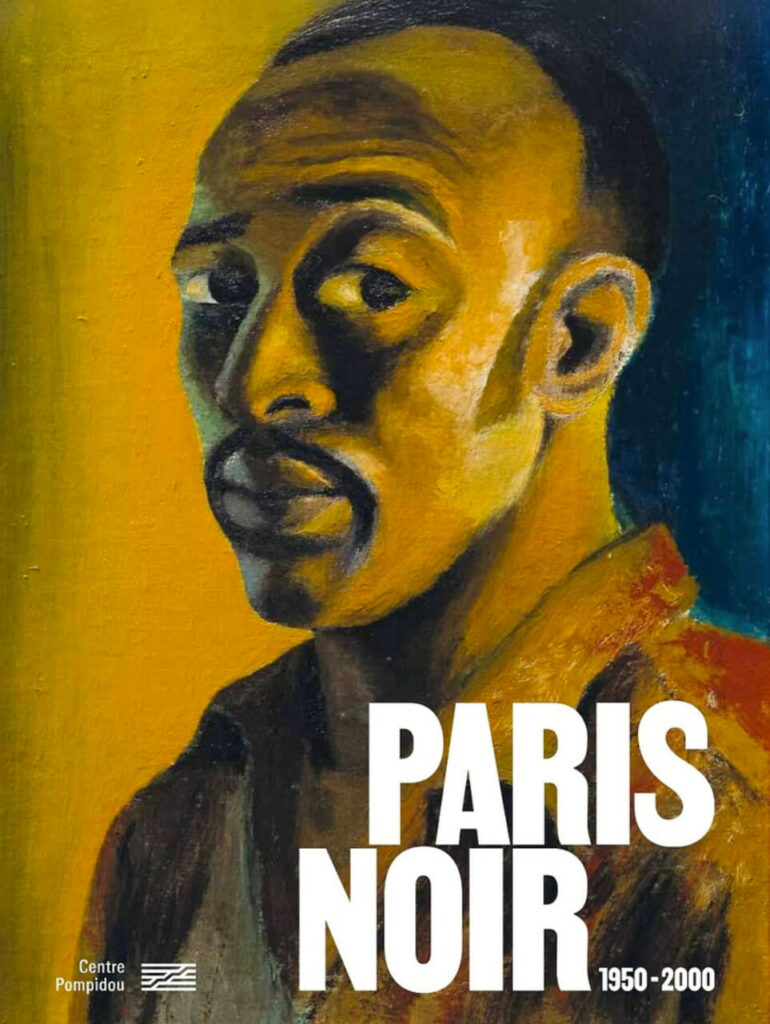

Au Centre Pompidou, l’exposition « Paris noir » vient panser notre histoire.

Les oeuvres de cent cinquante artistes africains, afro-américains et caribéens, pour la plupart méconnus, sont réunies dans le musée parisien. Une reconnaissance tardive.

Extrait d’un article du 18 mars 2025, publié en français dans Le Monde

L’ouverture du Centre Pompidou fut marquée par trois expositions : « Paris-New York », en 1977, « Paris-Berlin », en 1978, « Paris-Moscou », en 1979. Leurs buts étaient clairs : écrire l’histoire de l’art du XXe siècle dans une perspective mondiale et rattraper le retard pris par le Musée national d’art moderne en matière d’histoire des avant-gardes. D’autres auraient pu suivre, sur le même principe, toujours sur l’idée des circulations et des conversations. Ce ne fut pas le cas. En 1981, ce fut « Paris- Paris », qui se concentrait, comme le titre l’indique, sur la scène française. Mais « Paris-Dakar » ou « Paris-Lagos », il ne semble pas qu’on y ait pensé à l’époque.

Aujourd’hui, près d’un demi-siècle plus tard, vient « Paris noir », dont le titre fait délibérément écho à ce trio initial, ce que ne manque pas de rappeler l’équipe de commissaires, dirigée par Alicia Knock.

« Paris noir » veut, à son tour, écrire l’histoire, de façon aussi claire que possible et en s’e!orçant d’atteindre une exhaustivité d’autant plus désirable qu’il s’agit de rendre justice à des artistes pour la plupart méconnus. Avec près de quatre cents oeuvres et documents, répartis par sections thématiques, plus que selon la chronologie, elle couvre la seconde moitié du XXe siècle avec, pour sous-titre explicatif « Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 ».

Il s’agit donc, une fois encore, de combler une lacune, comme si le musée parisien avait pour destin d’être toujours en retard sur son temps. Cela fait en e!et bien longtemps que, dans les universités en France et ailleurs, dans des institutions muséales françaises et dans bien d’autres aux Etats-Unis et en Europe, ces sujets sont étudiés. Il était plus que temps qu’ils le soient à Pompidou et, symboliquement, il est cependant malheureux que ce soit comme un remords in extremis, à quelques mois d’une fermeture qui s’annonce longue.

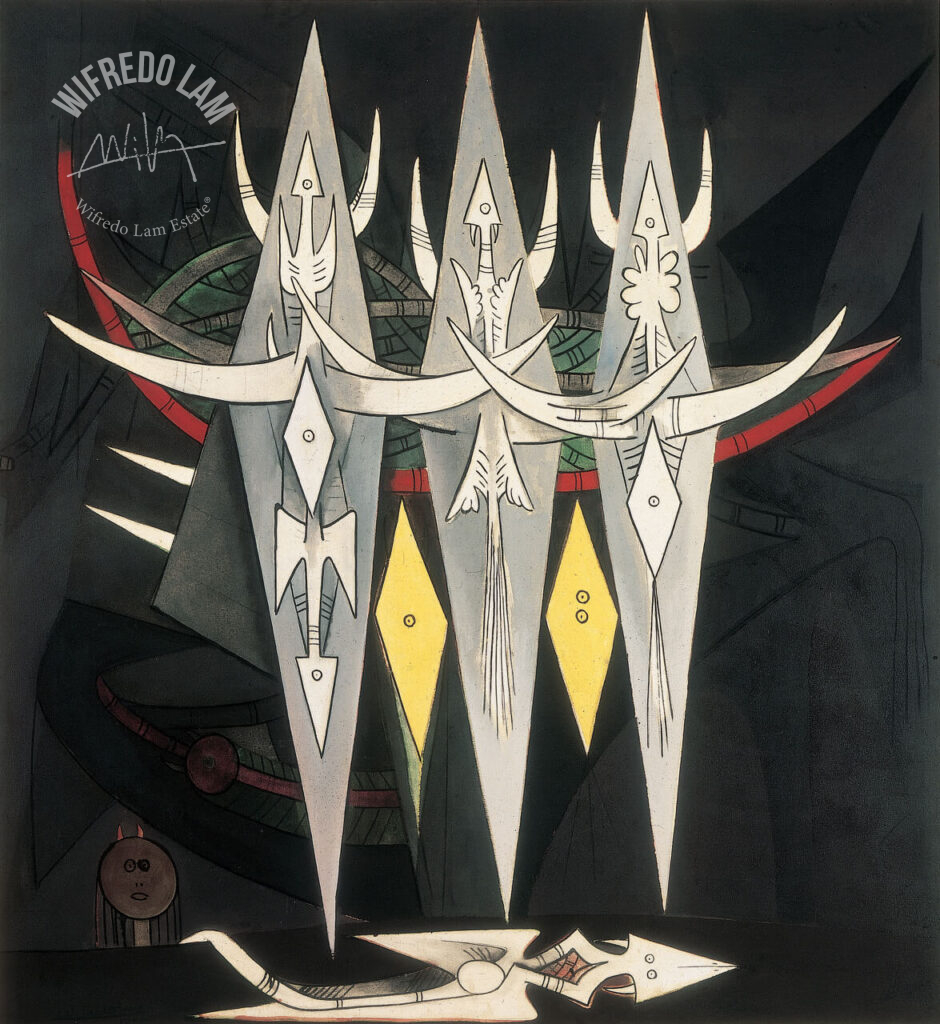

Collection Musée national d’Art moderne

Centre Georges Pompidou, Paris

Un processus unique

L’exercice est di »cile. Il suppose de présenter des dizaines d’oeuvres qui ne se comprennent pleinement que par rapport à des contextes historiques, géographiques, politiques et économiques. Ils sont mentionnés par des apports documentaires, mais ceux-ci ne peuvent procéder que par allusions et il en est de même des données biographiques. Le mieux serait donc de visiter l’exposition deux fois.

La première, pour être surpris par l’apparition d’artistes considérables qui, de toute évidence, n’ont pas été traités comme ils auraient dû l’être jusqu’à une date récente – reconnaissance à titre posthume pour trop d’entre eux. La seconde, pour entrer dans le détail des situations, des trajectoires et des réceptions critiques – quand elles eurent lieu. Ces données ne sont évidemment pas les mêmes selon que l’artiste est né, a vécu ou vit aujourd’hui en Afrique, en Europe, aux Caraïbes ou aux Amériques, aux Etats-Unis principalement.

On va revenir sur ces deux manières de visiter. Mais, avant tout, il faut rappeler ce qui est commun à toutes celles et à tous ceux ici réunis. A partir du XVIIe siècle, les populations africaines ont subi un processus unique dans l’histoire de l’humanité. Des millions d’êtres humains ont été capturés et déplacés de force vers d’autres parties du monde, séparés de leurs régions natales par l’océan Atlantique.

[…]