La vie de Wifredo Lam

Son art a apporté une contribution majeure au vaste projet de décolonisation de la culture, un engagement qu’il a exprimé en affirmant :

« Mon art est un acte de décolonisation. »

1902 – 1923

Cuba – Métissage complexe et éveil à l’art

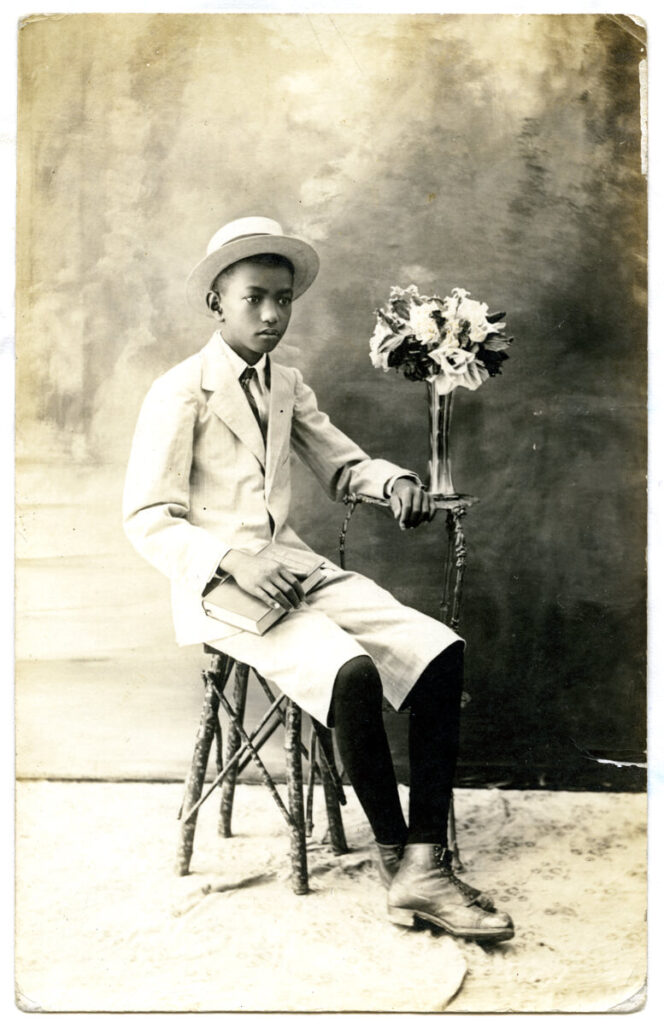

L’enfance à Sagua la Grande (1902-1916)

Situation familiale (1902)

Wifredo Lam est né le 8 décembre 1902 à Sagua la Grande – un centre sucrier sur la côte nord de Cuba – l’année de la proclamation de la république, après plus de trois siècles de domination espagnole. Le benjamin d’une famille de huit enfants est alors baptisé Wilfredo (1) Oscar de la Concepción Lam y Castilla. Sa mère, Ana Serafina Castilla, née en 1862 à Sancti Spiritus, est une mulâtresse descendant de Noirs déportés du Congo et d’Espagnols. Son père, Enrique Lam-Yam, est un Chinois originaire de Canton. Né dans les années 1820, il aurait quitté la Chine pour travailler en Californie puis en Amérique centrale avant d’atteindre Cuba entre 1872 et 1880. À moins qu’il n’ait quitté la Chine avec son frère Ciu, en 1860, après la révolte de Taï-ping, pour s’installer à Cuba. Dans la modeste bourgade de Sagua, il tient une boutique (menuiserie). C’est un homme lettré qui maîtrise plusieurs dialectes chinois et la calligraphie. Il se fait, à l’occasion, écrivain public pour ses compatriotes.

Nature flamboyante peuplée d’esprits (1903-1908)

L’enfant grandit dans une famille modeste, respectueuse de l’indépendance et de la liberté, à une époque qui n’est guère favorable aux Noirs et aux mulâtres. Il évolue au milieu d’un « océan de canne à sucre », de champs fertiles à perte de vue, bordés de grands palmiers royaux. L’île est couverte d’espèces végétales parmi les plus riches du monde. « Lorsque j’étais tout petit, j’étais entouré de ma petite jungle », dira-t-il, une nature luxuriante et colorée qui attire son regard. Bien qu’inscrit à l’école publique du quartier de Cocosolo, il est surtout élevé à la croisée des civilisations : la religion catholique de l’île à laquelle appartient sa mère ; le culte des ancêtres pratiqué par son père sous forme d’offrandes ; et les traditions africaines, liées à la magie noire. Car sa marraine, Antonica Wilson, une prêtresse très renommée de la santería, va lui exposer les rudiments du culte et de son symbolisme. Elle raconte des histoires marquantes : la santería, en effet, possède un corpus mythique très riche mettant en scène des divinités anthropomorphes (orishas).

Si son père – un homme sage et très secret qui a soutenu le parti réformateur de Sun Yat-Sen, leader de la démocratie –, raconte parfois des épisodes dramatiques de l’Asie, prenant place dans de grandioses paysages sibériens, mongols ou tartares, ce sont les récits de sa mère qui l’ont davantage marqué. Et en particulier l’histoire de son ancêtre José Castilla, un métis converti et affranchi, qui eut la main tranché pour s’être vengé d’un Espagnol malhonnête. D’où son surnom de « Mano Cortada » (Main coupée). L’enfant dit avoir très tôt hérité de la révolte de ce fugitif qui fera de lui un contestataire. De son côté, Antonica Wilson souhaiterait voir son filleul prendre sa succession et devenir babalao, mot yoruba qui signifie « père du secret » (devin, interprète des oracles et des signes). Or celui-ci refuse de franchir l’étape de l’initiation. Elle le met toutefois sous la protection des dieux et le consacre à Chango, maître du tonnerre, et à Yemaya, déesse de la mer.

Dessinateur en herbe (1909-1914)

C’est vers l’âge de sept ans que naît sa vocation d’artiste. Pourtant, l’environnement culturel n’est guère développé à Sagua : il peut voir les médiocres tableaux religieux ornant l’église ; le théâtre chinois traditionnel et le nouvel an où l’emmène son père, que les idéogrammes que calligraphie son père ou encore les avatars de la sculpture africaine qui emplissent la maison de sa marraine. Ces objets cérémoniels, longtemps interdits par le système esclavagiste. Ce sont donc différents mondes imagés qu’il découvre en même temps. Il se passionne pour le dessin (paysages et portraits). Il s’intéresse très tôt aux livres d’art qui reproduisent en noir et blanc les œuvres de Vinci, Velázquez, Goya mais aussi Gauguin ou Delacroix. C’est l’Europe qui s’ouvre à lui. Il se promet de voir un jour les originaux au Louvre ou au Prado.

La Havane 1916 – 1923

Arrivée dans la ville lumière (1916)

Wifredo est envoyé à La Havane en 1916. Il découvre une ville immense et toujours en ébullition, une cité baignée d’une lumière qui lui est propre, dense et légère à la fois. On souhaite que le jeune homme fasse son droit, alors qu’il se destine déjà à l’art. Il visite le musée des Beaux-Arts, créé en 1913, découvre ses artistes espagnols et hispano-cubains – quelque peu « provinciaux » –, ses objets d’art grec, égyptien et romain. Il parcourt le jardin botanique, fondé juste cent ans plus tôt, pour dessiner la flore tropicale. Fasciné par la luxuriance de ses feuilles et des ses fruits, par les couleurs vives de ses fleurs. Il parcourt aussi les librairies à la recherche des dernières nouveautés.

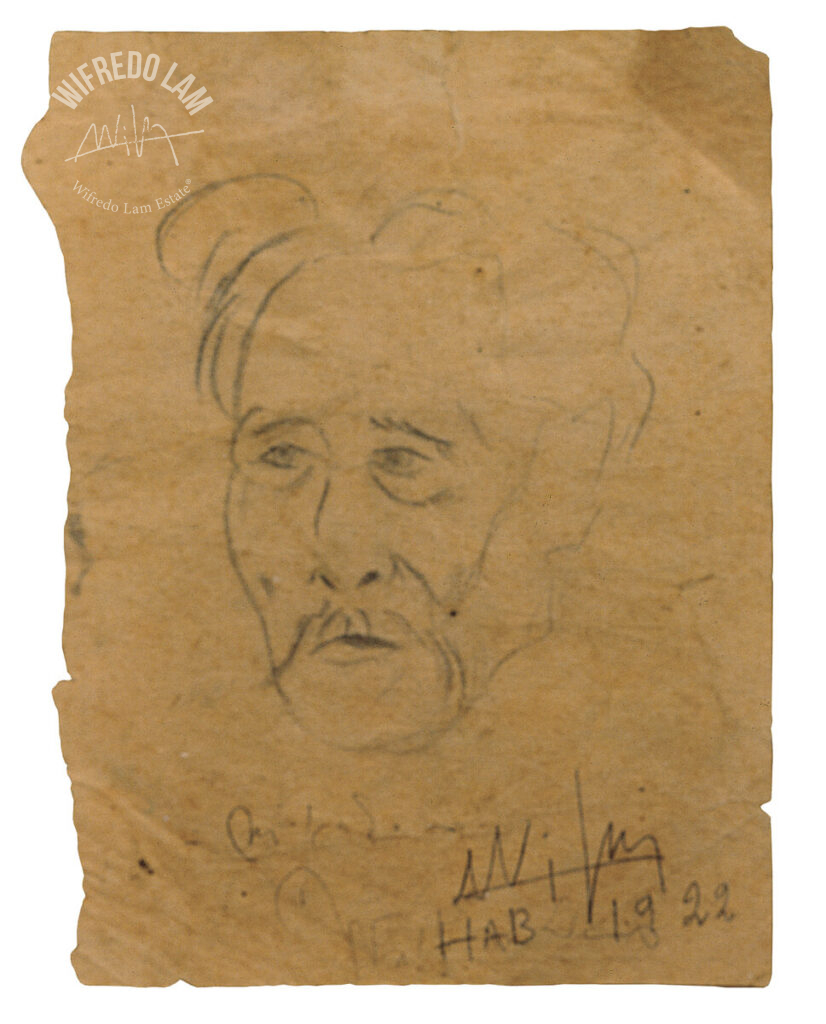

Apprentissage académique (1918 – 1920)

Il entre à l’Escuela Profesional de Pintura y Escultura de San Alejandro en 1918. Il envisage d’abord une formation de sculpteur, mais trouve le travail de la pierre physiquement difficile. Il devient alors l’élève des professeurs de peinture Leopoldo Romañach et Armando G. Menocal. Malgré des exercices parfois rebutants, préférant les natures mortes aux copies des moules, il poursuit ses études avec assiduité pour maîtriser l’art du portrait. « Il y avait dans ce que je faisais, jeune, un côté Chardin. Pour autant que je m’en souvienne, les tableaux que je tentais de faire n’étaient jamais brutaux. Vous voyez : ils n’étaient jamais « espagnols » (noir, vert, violet…) mais raffinés au contraire (dans la mesure du possible). Il y a, en moi, une hérédité chinoise et une hérédité cubaine. Tout cela a beaucoup joué. J’oublie un autre fait : l’influence française, subie très jeune. Bref ! il y a eu tôt, pour moi, en moi, l’apparition d’une nervosité d’écriture (qui m’est restée) et qui est à l’opposé de la brutalité « espagnole ». »

Premières reconnaissances (1920 – 1923)

En juin 1920, Wifredo devient membre de l’Association des peintres et des sculpteurs de La Havane. Trois ans plus tard, Lam expose ses premières toiles au Salon des Beaux-Arts de La Havane. Il est ensuite invité à présenter ses œuvres à Sagua la Grande. Deux manifestations qui lui valent un certain succès puisque le Conseil municipal de sa ville natale lui propose une bourse afin de poursuivre son apprentissage en Europe et que le directeur du Museo Nacional de La Habana, Antonio Rodríguez Morey, lui remet une lettre de recommandation qui lui permettra d’entrer dans la haute société de Madrid.

Anne Egger

(1) Il a perdu son « l » suite à une erreur administrative qui a été faite au milieu des années 1920 et le peintre qui a bien pris l’affaire a commencé à signer ses œuvres de ce nouveau prénom.

1923 – 1938

Espagne - Les années espagnoles

Découverte de l’Ancien Monde et apprentissage auprès des maîtres (1923-1935)

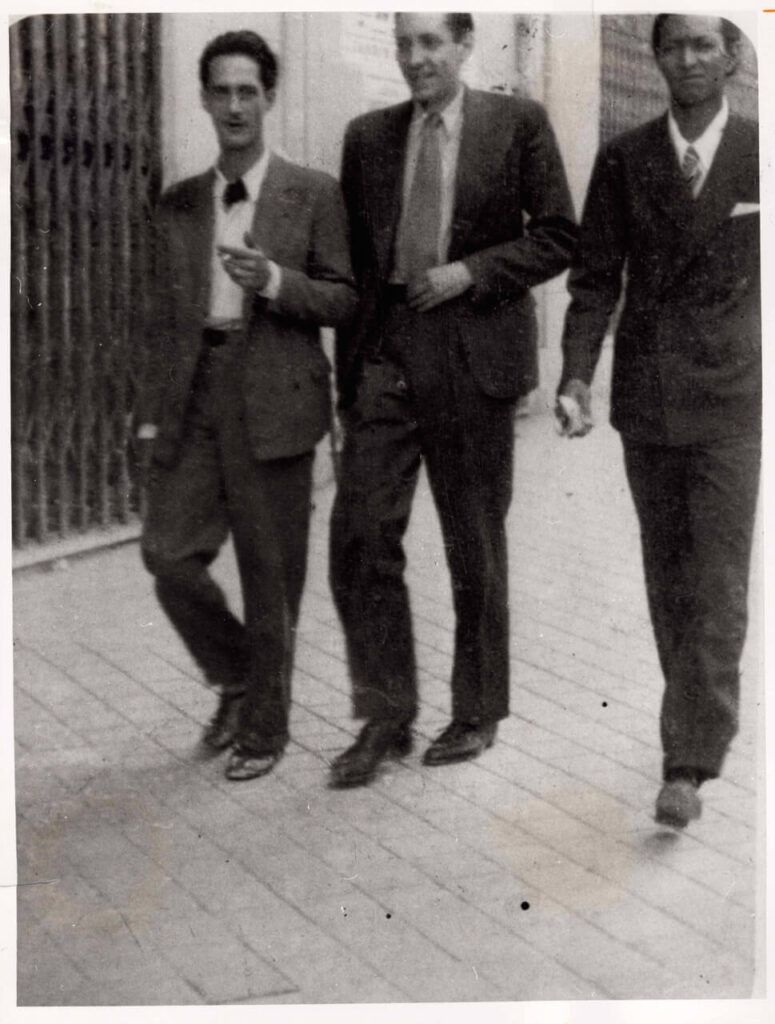

Wifredo arrive en Espagne fin 1923, à peine vingt ans après que le pays a perdu Cuba, sa dernière colonie. Il gagne Madrid où il fait la connaissance de Fernando Rodríguez Muñoz. Cet étudiant en médecine très cultivé et un peu bohème lui présente des amis amateurs de peinture, Baldomero et Faustino Cordón qui se destine à la biologie. Un premier groupe d’amis. Wifredo se présente auprès de Fernando Álvarez de Sotomayor, directeur du Prado, avec sa lettre de recommandation. Ce dernier, portraitiste officiel de noble lignée et professeur, l’invite à rejoindre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando où il enseigne. Pourtant, le climat artistique de Madrid, dominé par l’académisme, surprend le jeune homme venu pour découvrir la modernité. Aussi se tourne-t-il vers les grands maîtres du Prado : les portraits maniéristes du Greco ou de Velázquez, les scènes mythologiques de Poussin, les « horreurs de la guerre » de Goya – « visions de crimes comme spectacles d’injustice de délinquance militaire », dira-t-il –, la critique des injustices de Brueghel dans Le Triomphe de la Mort, les créatures hybrides du Jardin des délices par Bosch, les oeuvres gravées de Dürer, témoin de l’angoisse de son époque et de ses superstitions. Il se sent proche de ces artistes révoltés qui peignent des discours contre la tyrannie. Il les copie et envoie ses toiles à Sagua pour justifier sa bourse. Il fut aussi très ému au Musée archéologique, par la découverte de l’art préhistorique. Chaque jour, en sortant de San Fernando, il se rend passage de l’Alhambra pour suivre une formation ouverte à toutes les tendances, l’Escuela Libre de Paijase fondée par Julio Moisés, avec l’aide de peintres anticonformistes (Benjamín Palencia, Francisco Bores, José Moreno Villa, Salvador Dalí).

Quand il perd sa bourse, avec l’avènement à Cuba du général Machado, Wifredo connaît de grandes difficultés financières. Il offre ses services de portraitiste, assez classique, dans les sphères aristocratiques que lui ouvre Sotomayor. Pendant l’été 1925, il est invité dans la famille de son ami Muñoz à Cuenca. En parcourant cette petite ville médiévale perchée sur un éperon, au sud-est de Madrid, il est touché par l’aridité des paysages et la pauvreté des paysans, aussi déshérités que dans son île, qui lui inspirent plusieurs toiles. Il reste plusieurs mois à Cuenca avec un ami portraitiste catalan, Jaume Serra Aleu. Ils s’installent dans un petit local du centre-ville et se mêlent aux artistes et intellectuels locaux (Compans, Marco Pérez, Fausta Culebras, Zomeno, Eduardo de la Rica, Vázquez Díaz, Serra Abreu, Rusinol…) qui se réunissent à l’Hôtel Iberia ou à la librairie Escobar. C’est une première expérience de vie en communauté qui séduit le jeune Cubain. À leur contact, de nouvelles influences se font jour, les symbolistes catalans (Herman Anglada Camarasa – un des interprètes majeurs du néo-régionalisme andalou – et Néstor), puis l’art de Cézanne.

De retour à Madrid, il découvre l’existence de l’École de Vallecas qui veut revaloriser le paysage espagnol. Ses fondateurs, Benjamín Palencia et Alberto Sánchez sont rejoints par Canaja et Maruja Mallo et soutenus par Manuel Ángel Ortiz et Guillermo de la Serna. Pendant l’été 1927 passé dans la région de Cuenca, Lam peint de nombreux paysages et des maisons dans cette veine. Peu de temps après, il entend les avant-gardes madrilènes parler ouvertement du surréalisme – un mouvement créé à Paris quatre ans plus tôt. Le peintre Benjamín Palencia, qui revient de Paris où il a rencontré Picasso, Braque et Matisse, est le premier à exposer des toiles d’inspiration surréaliste. D’autres peintres sont rapidement tentés par cette voie : José de Togores ou José Moreno Villa. Toujours curieux des dernières nouveautés, Lam s’essaie à l’automatisme graphique. C’est aussi à cette époque que, pour la première fois, lors d’une exposition au musée archéologique de Madrid, il découvre des masques et des sculptures de Guinée et du Congo. Au Jardin botanique de Madrid a lieu, en 1929, une grande exposition de peintres espagnols résidant à Paris : les sculpteurs Apeles Fenosa et Pablo Gargallo, les peintres Juan Gris, Manuel Ángel Ortiz, Pablo Picasso et Pedro Pruna. Le Cubain est particulièrement frappé par l’énergie qui se dégage des œuvres de Picasso. C’est, selon lui, une révélation à la fois picturale et politique. Dorénavant, Lam souhaite faire une peinture qui soit aussi « une proposition générale démocratique […] pour tous les hommes ». Une déclaration qui a sans doute à voir avec les nouvelles alarmantes venant de Cuba – la situation sociale explosive, la dictature de Machado – qui inquiètent le peintre. Dès cette époque, s’éveille la conscience politique du jeune homme aux côtés de ses amis Muñoz et Cordón qui l’initient au marxisme. De même, il fréquente les jeunes peintres latino-américains adhérents à la Fédération universitaire hispano-américaine qui se réunissent tous les dimanches. Wifredo et Eva Piriz – rencontrée deux ans plus tôt – se marient.

Crise économique, politique et familiale (1930 – 1933)

La crise économique touche l’Espagne de plein fouet, affectant sérieusement la situation financière du peintre. Malgré un grand dénuement, le couple accueille avec joie la naissance d’un fils, baptisé Wilfredo Víctor. Dans cette nouvelle vie de famille, le peintre s’épanouit tout en restant ouvert au monde de l’art. Le Salon d’Automne présente des œuvres symbolistes et surréalistes d’Ángeles Santos qui peuvent l’avoir inspiré. Mais ce bonheur sera de courte durée. Eva et l’enfant succombent à la tuberculose en 1931. Cette double perte plonge Wifredo dans le désespoir. Lam parle de « dégoût », de « révolte », de « laisser-aller ». S’il envisage un séjour à Cuba pour retrouver sa famille, ce n’est guère le moment de s’y rendre : la politique répressive de Machado règne sur l’île tandis que l’Espagne est en marche vers la république après le renversement de la monarchie. Seul le soutien constant de ses amis Faustino Cordón et d’Anselmo Carretero, ingénieur de formation, lui permet de tenir. Ils lui confient des commandes de portraits pour qu’il ait au moins de quoi manger. Au lieu d’œuvrer pour lui-même, il lit beaucoup. En particulier des ouvrages historiques ou ethnographiques concernant l’Afrique et l’esclavage. Pendant l’été 1931, il se rend avec Anselmo Carretero à Léon, région montagneuse au nord-ouest de l’Espagne. Il fréquente un petit groupe d’artistes locaux auprès de qui il reprend pied. Ses grandes découvertes d’alors : le cubisme latent de Cézanne, le primitivisme exotique de Gauguin, la nature impressionniste de Franz Marc.

À Madrid, Lam et Faustino Cordón fréquentent le café de la Gran Vía où se retrouvent toutes sortes d’intellectuels favorables à la république mais inquiets par la montée de l’opposition conservatrice, comme par la montée du fascisme en Europe : Juli Ramis (peintre avec qui il partagera un atelier), les écrivains Azorin (José Martínez Ruiz) et Ramón del Valle-Inclán, les poètes Federico García Lorca et Jorge Guillén, le peintre cubain Mario Carreño, le journaliste et poète guatémaltèque, Miguel Ángel Asturias, passionné par les traditions précolombiennes. Ces rencontres fructueuses raniment l’enthousiasme de Wifredo. Malgré les lettres reçues de Cuba. Nouvelles corroborées par les récents exilés cubains qui témoignent du regain de violence du gouvernement Machado (assassinats, tortures, prisons, bagnes) et qui organisent des réseaux de résistance et des campagnes de presse contre le dictateur. Le peintre est de plus en plus concerné par les affaires du monde qui semble basculer à partir de 1933. Des événements qui obligent à s’informer, se positionner et à agir : Hitler nommé chancelier du Reich met en place les premières lois antisémites ; à Cuba, la révolte du peuple renverse Machado et contraint le « Mussolini tropical » à fuir aux Bahamas mais le coup d’état militaire de Batista rétablit la dictature un mois plus tard ; en Espagne, les élections remettent la droite au pouvoir pour trois ans, une droite qui se radicalise.

Lam s’engage résolument à gauche, politiquement attaché au marxisme mais sans aucun dogmatisme. Il participe à la première exposition d’art révolutionnaire – et antifasciste – à l’Athénée. Il entre en contact avec différents groupements qui combattent les dictatures impérialistes : l’Asociacion general de los estudiantes latinoamericanos (AGELA), l’Organización anti-fascista, la Federation universitaria española ou le Comité de los Jóvenes Revolucionares Cubanos dont fait partie son compatriote en exil, le peintre autodidacte Carlos Enríquez Gómez, dont il vient de faire la connaissance. De même qu’il rencontre Alejo Carpentier, musicologue et écrivain – ayant fait paraître la même année Ecue-Yamba-O, un des premiers romans afro-cubains –, qui vit à Paris depuis cinq ans. Au musée du Prado, Wifredo fait la connaissance de Balbina Barrera, une femme qui, en amateur, copie les grands maîtres et dont il sera très proche les années suivantes.

Inspiration en crise 1934 – 1935

Pour Wifredo commence une période de doute qui l’empêche de peindre. Une crise existentielle et artistique. Du moins lit-il beaucoup : la littérature classique espagnole, la poésie contemporaine, dont une anthologie de la poésie ibérique préfacée par Lorca qui tente d’expliquer le secret du langage de Góngora ; mais aussi le poète perse Omar Khayyâm, ou le britannique pré-romantique William Blake. Il dévore aussi bien Thomas Mann que les romans russes du XVIIIe siècle pour finir par Nicolas Gogol. Il lit différents ouvrages sur le matérialisme historique, tout en explorant les écrits révolutionnaires des théoriciens russes et allemands, que lui conseillent Fernando Muñoz et Faustino Cordón. De plus, il étudie des livres d’art évoquant Van Gogh, Gauguin, Cézanne, les expressionnistes allemands, Franz Mark, ou encore Matisse.

Dans sa modeste chambre madrilène, Lam se débat avec ses doutes. Pendant an, il y peindra la vue de sa fenêtre tout en tentant différentes expériences chromatiques. Principalement influencées par Matisse. Il passe l’été 1935 à Malaga, petite station balnéaire andalouse – et ville natale de Picasso – avec Balbina et ses six enfants. Le Museo de Bellas Artes de la ville, fondé en 1923, présente des collections gothique, renaissance et baroque, des œuvres de Ribera et de Pedro Mena. Avant de rentrer, il fait un petit détour par Grenade pour visiter l’Alhambra. Sans doute invité par Lorca. À Madrid, il retrouve ses amis et découvre le premier numéro de la revue Caballo verde para la poesía fondée par Pablo Neruda et Manuel Altolaguirre.

Combat pour la liberté (1936 – 1938)

Alors que Lam et ses amis fêtent, en février 1936, la victoire du Frente popular et sa vague de réformes sociales, l’inspiration du peintre poursuit sa crise. Mais la peinture devient pour lui secondaire quand advient le soulèvement militaire antirépublicain du 18 juillet. C’est le début de la guerre civile. En trois jours, un tiers du pays est conquis par les partisans de Franco, mais Madrid et Barcelone résistent. Tandis qu’il apprend l’assassinat de Lorca à Grenade ou la révocation de Neruda, d’autres arrivent pour soutenir les républicains, comme Carl Einstein qui rejoint la colonne Durutti, ou Pablo de La Torriente Brau, le correspondant de guerre cubain qui va trouver la mort en décembre. Lam et ses amis s’engagent dans la lutte. À l’instar de Mario Carreño, il réalise des affiches à la gloire des républicains commandées par le ministère de la propagande. Puis, il participe à la défense de la ville assiégée à partir de novembre. Mais il faut avant tout fabriquer des munitions. Son ami chimiste Faustino Cordón l’engage dans une usine d’armement et lui confie un poste où le peintre assemble des bombes anti-chars.

Après six mois de travail intensif, Lam est intoxiqué par les produits qu’il a manipulés. En mars 1937, il doit être envoyé en convalescence au sanatorium de Caldes de Montbui, au nord de Barcelone. Sur le chemin de la Catalogne, il fait une étape à Valence où il rencontre Pérez Rubio et Joseph Renan. Ce dernier, directeur des Beaux-Arts, lui commande un tableau sur la guerre afin de l’envoyer au pavillon espagnol de l’Exposition internationale de Paris. Une commande qu’il réalisera trop tard pour être exposée : La Guerra civil. Il passe par Barcelone en mai au moment où les anarchistes du POUM sont sacrifiés par les représentants du PC.

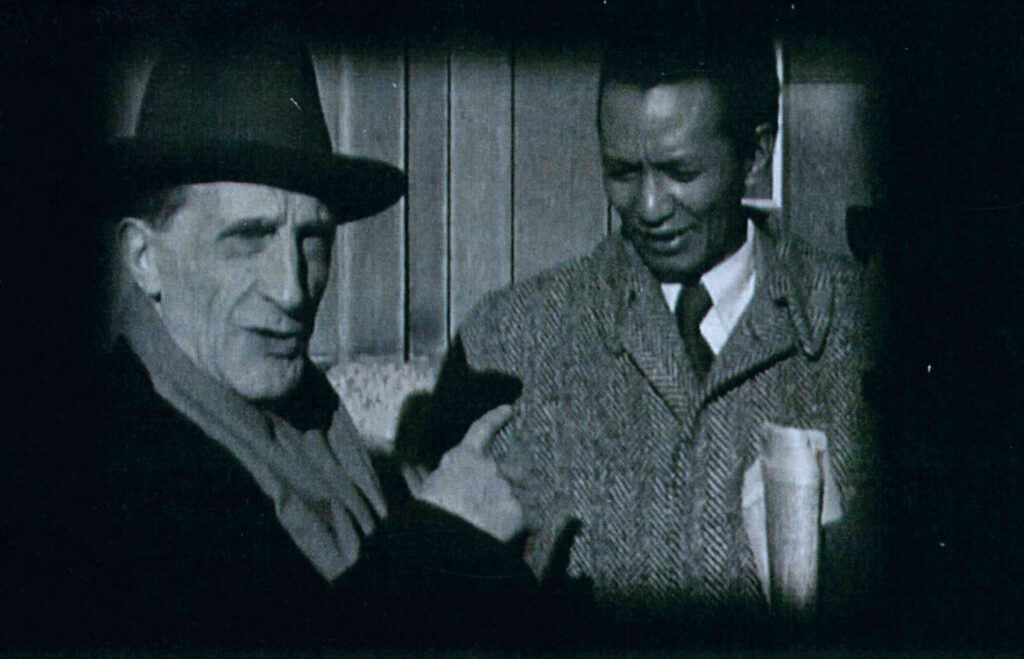

La liberté de peindre (1938)

Installé à Caldes, il est contraint à un mois de repos obligatoire. Sa seule distraction est la lecture (Vie de Léonard de Vinci par Freud ; Rembrandt par E. Ludwig ; des études sur Matisse ou Picasso ; Othello par Shakespeare ; des ouvrages de Bakounine sur le matérialisme historique…) Wifredo rencontre le sculpteur Manuel Martínez Hugué, dit Manolo, qui lui raconte ses souvenirs avec Picasso fréquenté depuis 1904 ou ses voyages avec Braque et Maurice Raynal en Normandie. Manolo était aussi l’un des découvreurs de l’art nègre et l’un des premiers collectionneurs. Le sculpteur peut lui parler pendant des heures de la statuaire africaine, de la simplification des formes, du rythme tendu vers l’essentiel, de l’expression de l’essence, de l’irrationnel… D’étranges discussions qui semblent triompher des totalitarismes. C’est Manolo qui l’incite à gagner Paris pour rencontrer Picasso.

À partir de septembre 1937, il s’installe à Barcelone où il se familiarise avec la vie artistique bien plus riche que dans la capitale. Il rejoint la section de peinture et de sculpture de l’Ateneo socialista, où il a accès à la bibliothèque, à la cafétéria et aux modèles vivants pour peindre des nus. Il est introduit par Manolo auprès du peintre Jaume Mercadé et du photographe Fritz Falkner, ses nouveaux amis. C’est là que Wifredo se remet à la tâche et qu’il rompt définitivement avec l’académisme. « La révolution a changé mon écriture et ma manière de peindre », avouera-t-il. Ainsi encouragé, il peint à nouveau frénétiquement. « Je crois que j’ai fait à Barcelone quelque deux ou trois cents tableaux que je n’ai pas revus car, en partant, je les ai donnés à un ami qui est mort », dira-t-il. Au début de l’année 1938, Wifredo rencontre Helena Holzer, une jeune Allemande, docteur en chimie et directrice, depuis quatre ans, du laboratoire de tuberculose à l’hôpital de Santa-Colomba. Elle lui est présentée par Fritz Falkner dans un café de la place Lesseps. Au lendemain de la grande offensive de Franco du 15 avril, qui marque déjà le triomphe du fascisme et du catholicisme, Lam décide de quitter l’Espagne…

Anne Egger

1938 – 1941

France, le temps des rencontres capitales

Découverte de la liberté plastique à Paris (1938-1940)

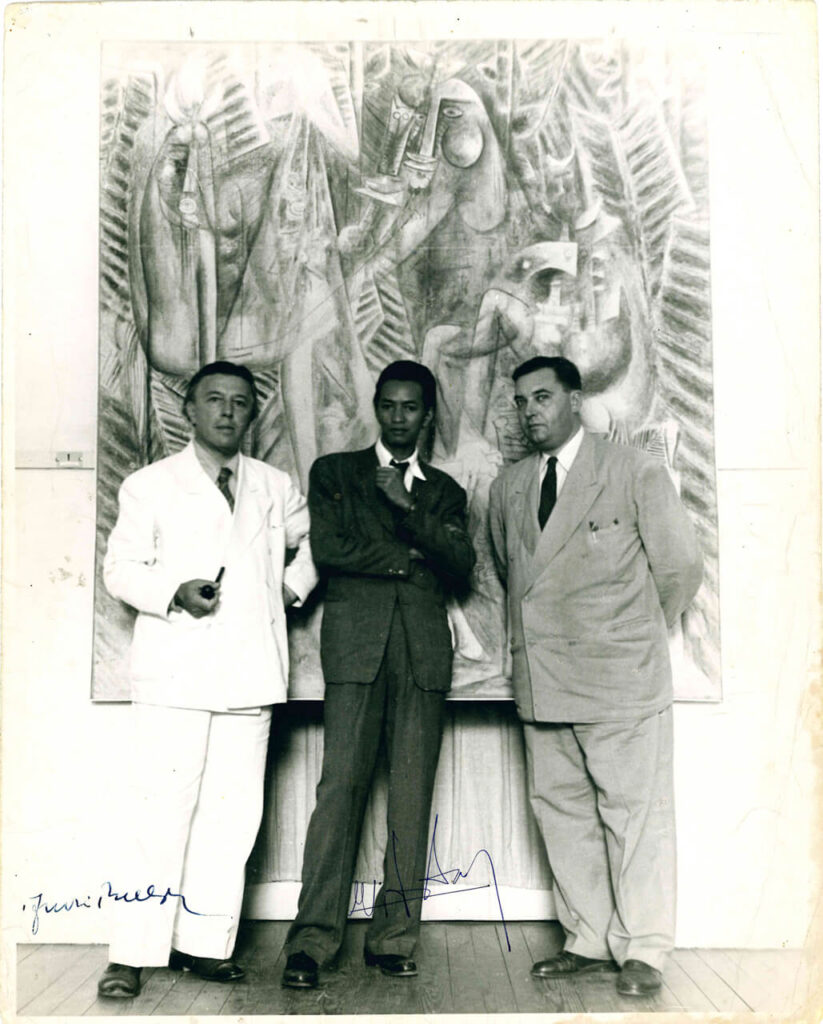

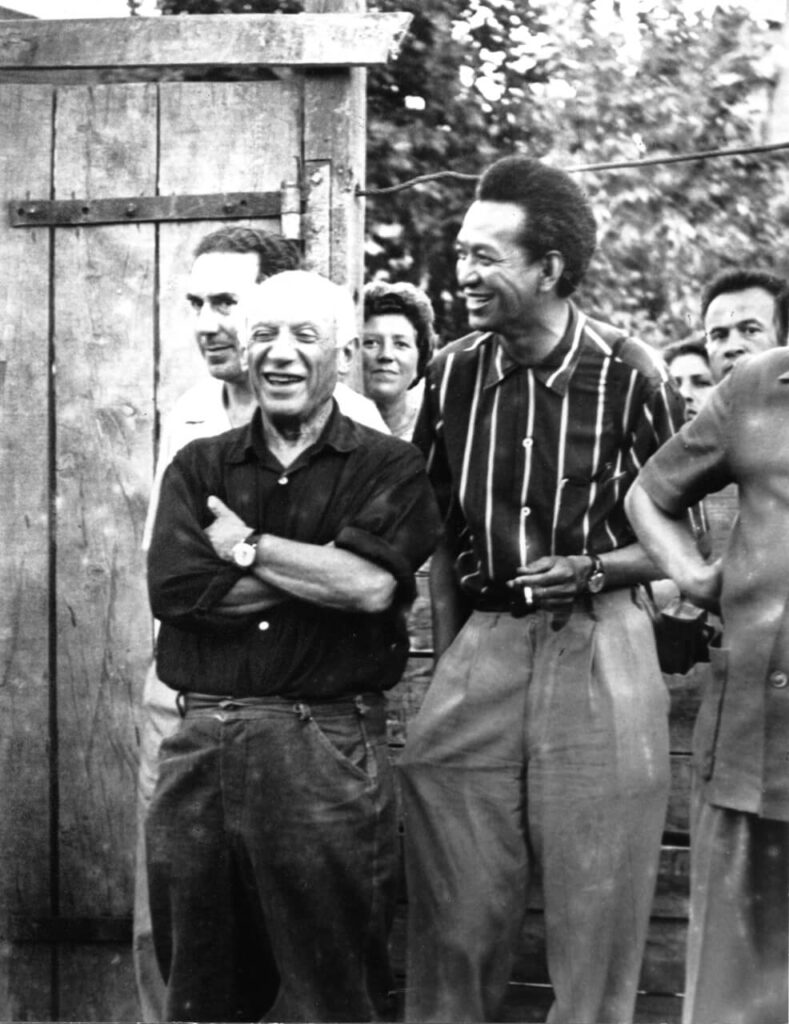

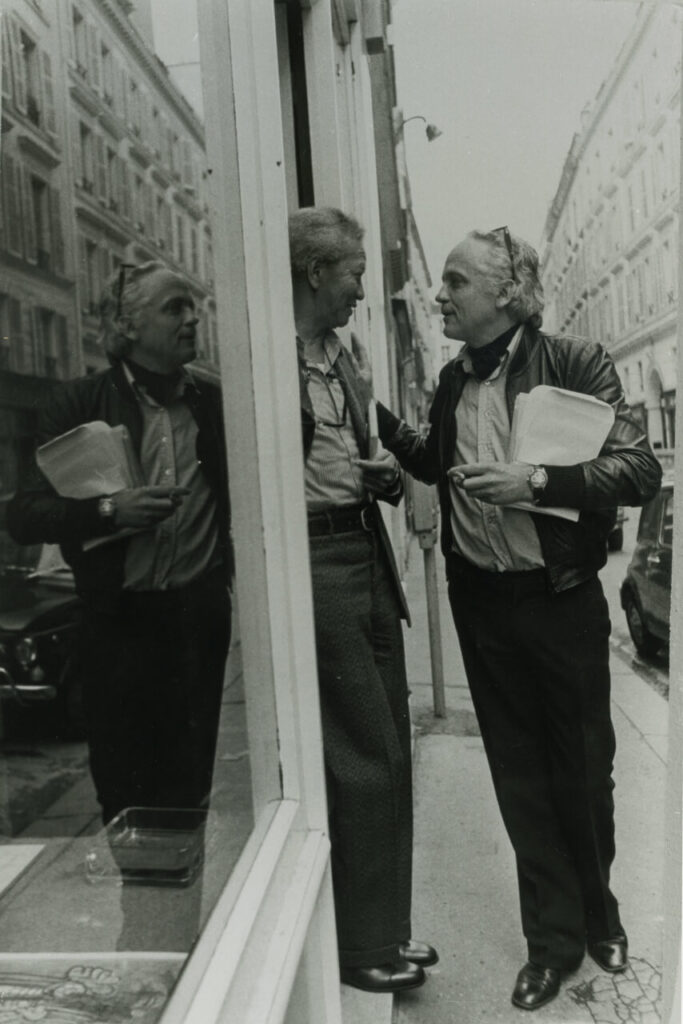

Lam débarque à la gare d’Orsay, s’installe dans une mansarde de l’Hôtel de Suède, quai Saint-Michel, non loin de la Préfecture de police où il sera souvent convoqué en tant qu’étranger. Il se promène dans Paris, retrouve ses amis Mario Carreño, Alejo Carpentier et Pablo Neruda qui, avec César Vallero, avait fondé le « Groupe hispano-américain d’aide à l’Espagne ». Il visite le Louvre, où se déroule alors une exposition de peinture anglaise avec des toiles de Reynolds, puis la Galerie des Beaux-arts qui présente des impressionnistes : Renoir, Cézanne, Van Gogh… Avant de se rendre à l’atelier de Picasso, rue des Grands-Augustins, avec la lettre de Manolo. Lam, à la fois impressionné et fasciné, est reçu à bras ouverts car le « coup de foudre » est d’emblée réciproque. Entre les deux hommes qui ont emprunté des chemins inverses mais convergents, combattant tous deux pour la liberté et la création, naît une amitié sans faille. « Ma rencontre avec Picasso et avec Paris produisit sur moi l’effet d’un détonateur… », dira Lam, Picasso qui incarne l’audace sera pour Lam un « incitateur à la liberté ».

La collection africaine qui orne l’atelier de Picasso le subjugue : en particulier un masque-heaume baoulé (Côte d’Ivoire), une tête ronde avec des cornes d’antilope et une gueule de crocodile. Ce qui l’attire vers Picasso et sa peinture c’est la « présence de l’art et de l’esprit africain » qu’il y découvre. Art nègre doté d’un pouvoir, d’une énergie ; indépendance à l’égard du réel ; mais aussi fascination pour les figures archétypales des civilisations antiques. Devant les interrogations du Cubain, Picasso s’adresse à Michel Leiris, un jeune poète devenu ethnologue – ancien surréaliste, ami du peintre André Masson et du très sulfureux Georges Bataille, beau-frère du marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler – devenu ethnologue, pour lui demander d’enseigner l’« art nègre » au Cubain. Un premier jalon vers le retour aux sources. Lam et Picasso vont dîner avec Leiris et Dora Maar. Ils se voient presque quotidiennement jusqu’au départ de Picasso pour le Midi. Le « cousin » cubain est présenté à Henri Matisse, Fernand Léger, Georges Braque, Nusch et Paul Éluard, Tristan Tzara oauu critique d’art catalan Sebastià Gasch.

Michel Leiris est alors chargé du département d’Afrique noire au musée de l’Homme. Cet homme d’une immense culture l’invite dans les nouvelles salles du musée et ses réserves où s’opère la magie des « arts sauvages » : statues africaines, masques océaniens, totems australiens, etc. C’est aussi un art libéré de la dictature intellectuelle de la bourgeoisie. Il peut lui présenter des chercheurs, tels Georges-Henri Rivière, également féru de musique et pianiste de jazz, ou Léon Gontran Damas – un des pères de la négritude avec Césaire et Senghor – qui revient d’une mission en Guyane. Leiris le dirige vers les galeries spécialisées ; les grandes expositions ; les collections de Pierre Loeb ou de Charles Ratton. Pendant l’été, Leiris lui présente André Masson, qui vient de passer quelques années en Espagne, Joan Miró, et d’autres artistes du mouvement surréaliste comme Oscar Domínguez ou Victor Brauner. Au lieu de se laisser abattre par les nouvelles de Cuba ou l’état d’avant-guerre sensible après les accords de Munich, Lam travaille comme un forcené. « Je peignais sans relâche et sans oser montrer mes tableaux, si bien que ma petite chambre d’hôtel était remplie et que je ne pouvais ainsi dire plus bouger et encore moins y peindre », dit-il. À l’automne, il est présenté à André Breton et Jacqueline Lamba, à leur retour du Mexique. Nul doute que la visite de l’atelier rue Fontaine ait été magique. Wifredo est séduit par le surréalisme comme accès à l’inconscient à travers le langage automatique. « Le surréalisme permet de se délivrer des aliénations culturelles », dit-il, « de se trouver soi-même ».

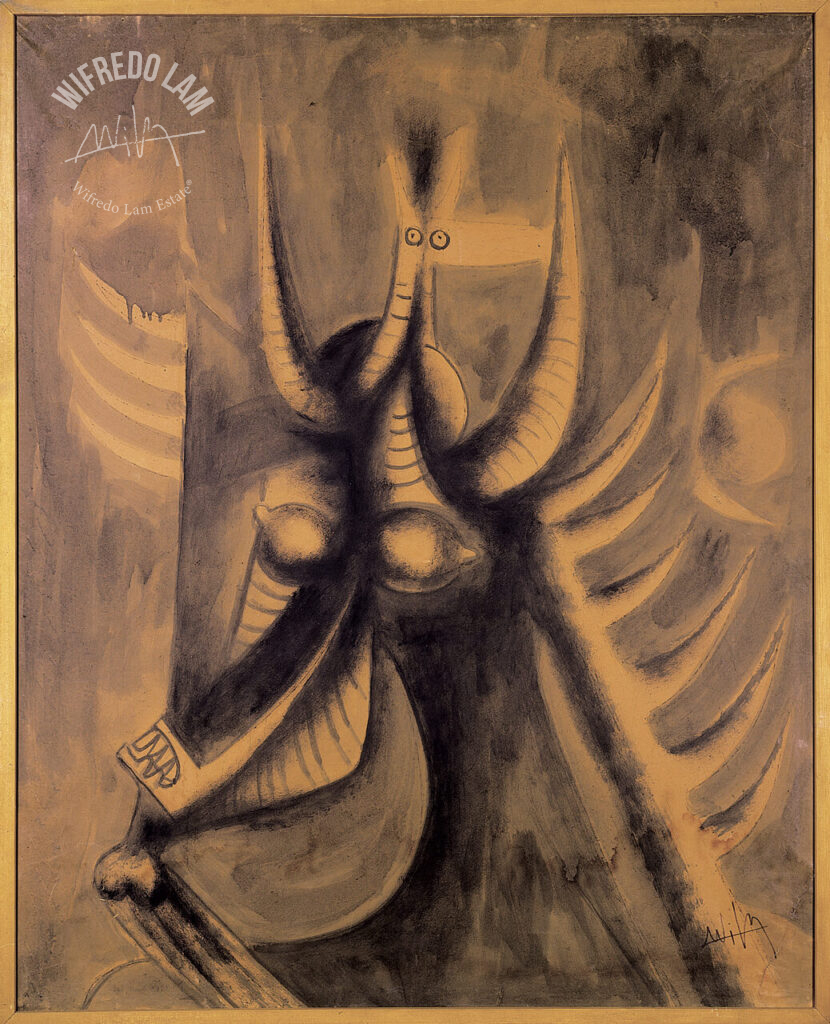

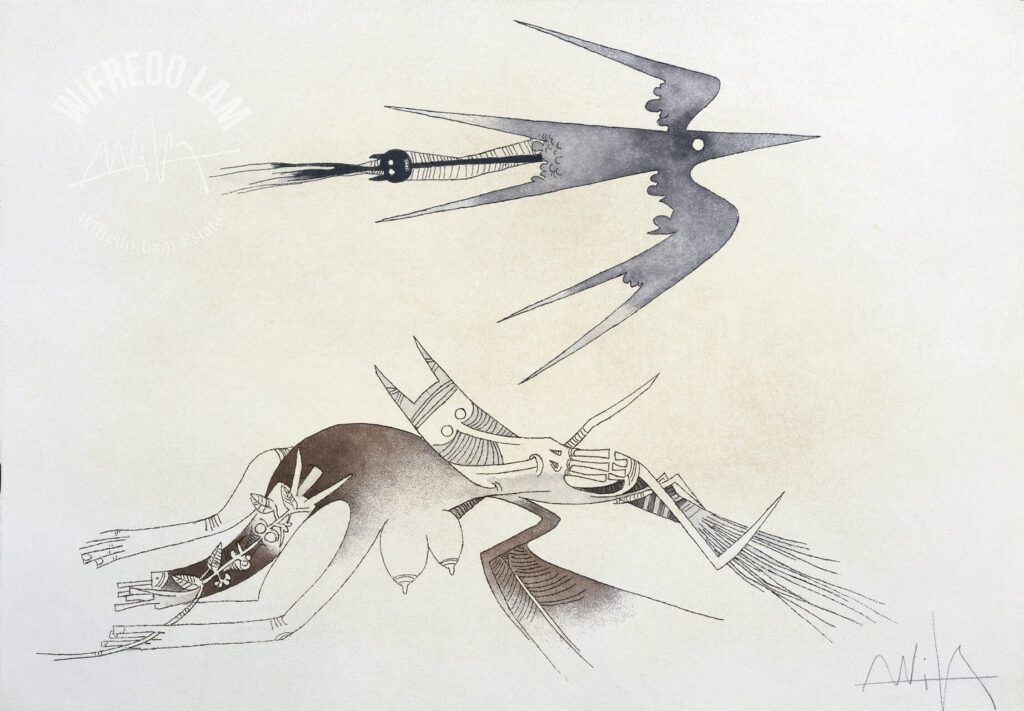

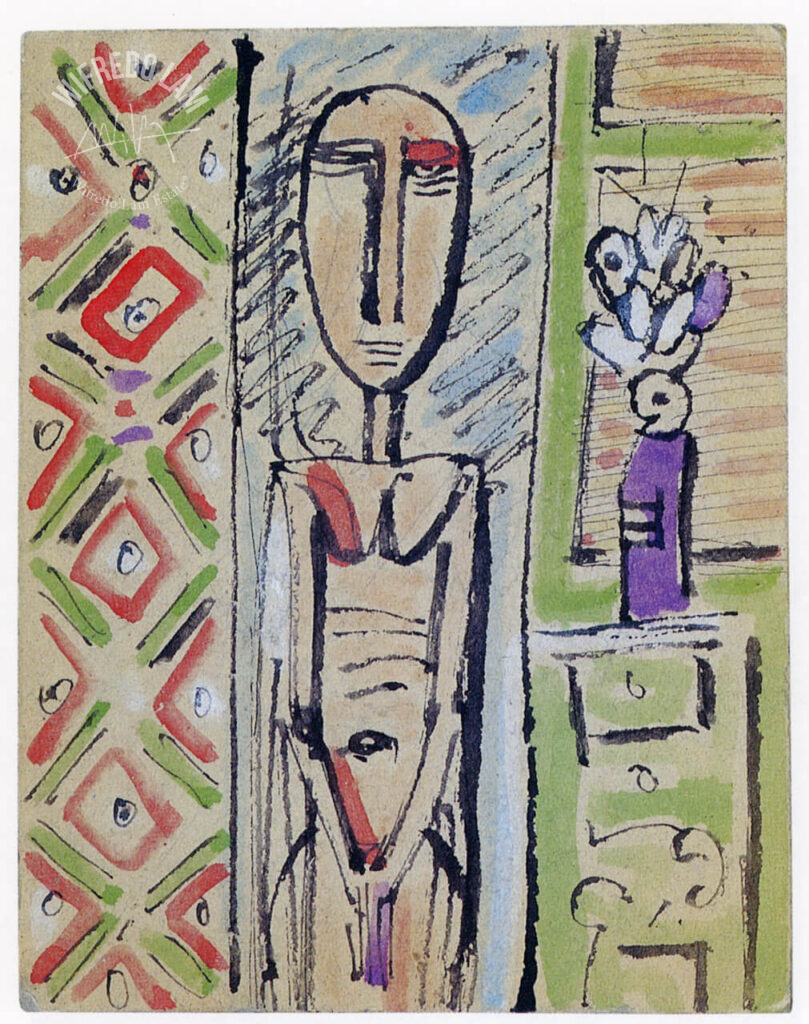

La porte du surréalisme lui est ouverte : il croise au café Benjamin Péret qui a combattu en Espagne dans les rangs du POUM, et sa compagne Remedios Varo, Yves Tanguy, Hans Bellmer qui a fui l’Allemagne nazie, Roberto Matta, Wolfgang Paalen et Esteban Francès, Kurt Seligmann… qui se réunissent à l’exposition Mexique organisée par Breton chez Charles Ratton avec des objets précolombiens. Lam est accueilli par des hommes qui ont toujours combattu le racisme, toute forme de discrimination, et les abus des systèmes coloniaux… Un milieu qui a déjà pris conscience d’une identité opprimée et un appel à la lutte. Lam trouve des frères, tous impliqués dans une résistance internationale à toute forme de fascisme. Son œuvre se « personnalise » pendant l’époque parisienne : il peint des figures frontales et hiératiques, dépouillées et monumentales ; des maternités (tragiques) représentant des figures totémiques. Cette simplification formelle, commencée plus tôt en Espagne, possède certes des affinités avec l’œuvre de Picasso. « Nos interprétations plastiques se rejoignent », explique Wifredo qui parle alors de « saturation d’esprit »… Il se libère. Des masques surgissent dans ses toiles. La peinture s’avère un moyen d’expression qui lui permet de raconter son état d’âme, la douleur de la perte dans ses personnages isolés, schématiques, muets, décharnés, austères, souffrants… Le Cubain est un athée fasciné par l’art magique ou la magie animiste.

Il apprend la chute de Barcelone, le 26 janvier 1939, sonnant le glas de la République. Parmi les 500 000 réfugiés en France, il retrouve par hasard Helena Holzer qui a gagné Paris. Breton l’introduit auprès du très érudit Pierre Mabille – à la fois chirurgien et ethnologue. Lors d’une rencontre aux Deux-Magots, Mabille est frappé par la réserve du Cubain, qui dissimule une profonde culture philosophique et artistique. Il trouve ses dessins élégants et d’une « liberté confondante ». À l’instar de Christian Zervos, éditeur des Cahiers d’art, et du galeriste Pierre Loeb dont il se rapproche alors, Ce dernier signe derechef un contrat avec Lam et décide de l’exposer. Ce nouvel environnement fraternel stimule le peintre qui hésitera longtemps à montrer ses toiles à Picasso. « Je n’oublierai jamais ce moment. Je le garde gravé dans mon cœur et dans mon esprit et me le remémore sans cesse, comme les grands tableaux et les livre qui m’ont fait l’homme que je suis. » Picasso « manifesta son approbation en posant sa main et son bras restés libres sur mon épaule. Je l’entendis dire alors : – Je ne me suis jamais trompé sur toi. Tu es un peintre ». Picasso lui trouve un atelier dans le XVe arrondissement, rue Armand-Moisant, près de Montparnasse. Il y travaille beaucoup avec une plus grande spontanéité. Et y reçoit beaucoup de monde : Carl Einstein, Pierre Loeb, Picasso, Dora Maar, Jacqueline Lamba et André Breton. L’exposition à la Galerie Pierre, a lieu en juin-juillet 1939. C’est une révélation dans les milieux parisiens.

Exode et travaux collectifs (1940 – 1941)

Lam continue à peintre jusqu’à l’offensive éclair des Allemands en mai 1940. Helena, de nationalité germanique, est arrêtée par les Français et envoyée au camp de Gurs (Pyrénées). Quand les armées ennemies se dirigent vers la capitale début juin, Wifredo, pourtant déchiré à l’idée de partir, suit les Parisiens dans l’exode et se dirige à pied vers Bordeaux. L’Armistice, signée le 22 juin par Pétain, l’incite à gagner Marseille où se sont réfugiés des centaines d’intellectuels hostiles au nazisme désirant quitter le territoire et beaucoup d’amis surréalistes. Helena le rejoindra une fois libérée. Ces différentes personnalités sont aidées par l’Emergency Rescue Commitee dirigé par Varian Fry et Daniel Benedite, qui versent à Lam une petite aide financière.

Si Lam est inquiet par la situation générale, anxieux de devoir pointer tous les matins à la Préfecture, l’époque n’en est pas moins stimulante. « J’ai eu des contacts très profonds avec les surréalistes pendant l’occupation » qui formaient une « très grande famille, avec Breton et Benjamin Péret, Victor Brauner et Domínguez qui était espagnol et qui était un grand ami… », Max Ernst, Hérold, Mabille… « J’étais impressionné par le côté poétique… un grand combat pour la création… nous avons travaillé en groupe presque une année. C’était l’époque des cadavres exquis et de beaucoup d’inventions ». Les amis se retrouvent à la villa Air-Bel ou au café Brûleur de loups sur le Vieux Port. Ils créent collectivement pour tromper l’attente et l’angoisse : dessins, collages, cadavres exquis, écriture automatique, jeux de la vérité, nouveau Jeu de Marseille… Ils discutent et partagent leurs lectures.

Pendant l’hiver 1940-1941, Lam et Breton apprennent à s’estimer. Le poète a le don de reconnaître une œuvre en marche et pressent chez Lam le potentiel d’un monde visionnaire. Quand il lui demande d’illustrer son poème Fata Morgana, empli de souvenirs mexicains, Lam s’exécute et réalise des centaines de dessins au crayon et à la plume qui annoncent toutes les particularités de son art à venir. En mars, six de ses dessins accompagnent l’impression de cinq exemplaires (éditions du Sagittaire), mais le livre ne reçoit pas son visa de censure. Il est interdit parce que Breton est suspecté d’anarchisme, son ouvrage est traité de « négation de l’esprit de révolution nationale » et son illustrateur incarne à la fois l’art dégénéré et l’impureté raciale… Mais le départ est imminent. Ils organisent une dernière exposition-vente de leurs tableaux dans le jardin de la villa Air-Bel. Peggy Guggenheim lui achète deux gouaches. Lam va quitter l’Europe avec quelques billets, mais la caution à la fois de Picasso et de Breton. Bel encouragement pour supporter l’exil.La « nef des fous » en vogue vers les Caraïbes (1941)

Le 25 mars 1941, le petit vapeur Capitaine Paul-Lemerle, appareille en direction de l’ouest. À son bord, Wifredo et Helena, André Breton, Jacqueline Lamba et leur fille Aube, Victor Serge, un ancien compagnon de Lénine, et sa famille, Anna Seghers et 350 autres intellectuels menacés par le régime de Vichy ou la police allemande. Un « départ de forçats », traités de « racaille » par les « gardes mobiles, casqués et mitraillette au poing qui encadrait le quai », épisode décrit dans Tristes Tropiques par un de leur compagnon, Claude Lévi-Strauss.

Escale poétique à la Martinique

Marseille, premier rang de gauche à droite: J. Hérold, H. Lam, W. Lam, A. Gómez. Deuxième rang : Pino, H. Gómez, l’amie de Pino, J. Breton, A. Breton. Troisième rang : O. Domínguez et son amie.

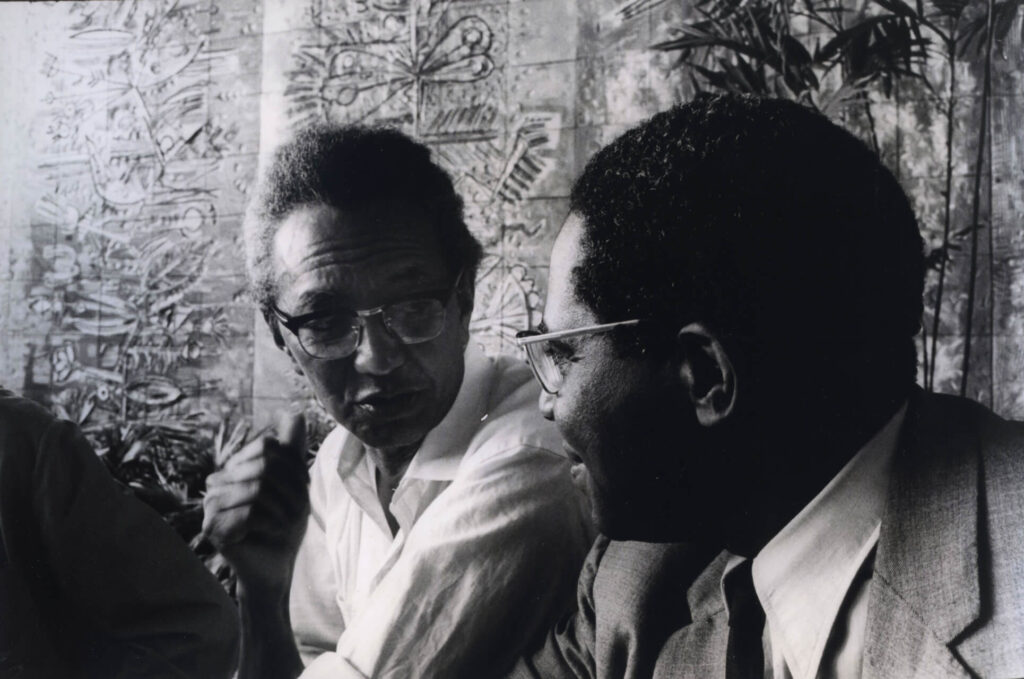

L’accueil à la Martinique le 24 avril est glacial. Ces « fuyards », aux yeux des autorités de Vichy, sont directement internés au camp du Lazaret pendant plus d’un mois. En fait, tous les étrangers et les Français soupçonnés d’opinions gauchistes. Jacqueline, André et Aube Breton en sortent pour habiter Fort-de-France, où s’installent bientôt André Masson et sa famille arrivés par le bateau suivant. Lam et Helena peuvent parfois les rejoindre pendant la journée. Breton a découvert la revue Tropiques puis ses fondateurs Suzanne et Aimé Césaire, René Ménil… C’est une rencontre marquante pour tous les protagonistes. Breton et Lam prennent le jeune poète martiniquais pour le messager des temps nouveaux ; Césaire et Lam se rejoignent pour dire que Breton leur a « apporté la hardiesse », les aidant à prendre des options franches, leur faisant gagner du temps. Le surréalisme leur a permis d’inventer des formes d’expression et de représentation profondément ancrées dans leur patrimoine : une démarche, travaillée par la culture populaire antillaise et l’animisme hérité d’Afrique. Une technique occidentale pour devenir africain. Pour Lam, ces rencontres marquent la fin des hésitations. Césaire organise des excursions dans l’île. Lam est fasciné par la végétation débordante de vie. « C’était sa première rencontre vraie avec la nature tropicale », dira Césaire. Il est fasciné par la « beauté sauvage de l’île, ses montagnes plantureuses riches d’une végétation variée, touffue, débordante de vie, de sève, qui gonfle chaque plante, arbres fantastiques, enchevêtrés, emmêlés », écrira Loeb. Là, « il s’est révélé à lui-même. Le regard tropical a remplacé le regard espagnol. Il a vu ce paysage. Ça a été un choc profond. Sa peinture a changé. » Si Lam découvre l’imaginaire exalté de Césaire, en retour Césaire dira que « Lam est un poète » et que c’est « un homme des Antilles » sur le point de replonger dans son identité afro-cubaine. Césaire le surnommera « le grand artiste de la peinture néo-africaine ». Suzanne et Aimé organisent une lecture qui marque également profondément le peintre cubain… Le Cahier d’un retour au pays natal, que Césaire a composé en 1938, est un chant qui manifeste la dignité du Nègre, affirme son être et son génie propre, unissant « le cri le plus nu, le plus droit parmi les entrailles de l’homme, la misère de l’homme noir en plein centre de la magnificence florale ». Lam se retrouve dans ce combat contre l’injustice et le despotisme colonial entamé par Césaire, Senghor et Damas… Lam se découvre une fratrie. La revue Tropiques salue également « le passage de Wifredo Lam, l’étonnant peintre nègre cubain chez qui on retrouve en même temps que le meilleur enseignement de Picasso, les traditions asiatiques et africaines curieusement et généralement mêlées » (n°2, juillet 1941).

Escale à Saint-Domingue

Le 16 mai 1941, les exilés reprennent la mer. Le cargo Presidente Trujillo les mène en Guadeloupe où vit Mabille depuis un an mais qui, persécuté par le pouvoir de Vichy, est sur le point de s’installer en Haïti. Le voyage se poursuit vers Saint Thomas et Saint-Domingue, lieu d’escale pour obtenir des visas. Lam y retrouve Eugenio Granell en exil, qui interviewe ces hôtes de marque – Breton, Victor Serge et Mabille – pour le journal La Nacíon. Lors de réunions quotidiennes, d’autres se joignent à eux : le peintre espagnol d’art abstrait José Gausach, le portraitiste autrichien George Hausdorf, le sculpteur Manolo Pascual qui enseignent à l’Académie nationale des Beaux-Arts fondée en 1939, ou quelques artistes dominicains comme Yoryi Morel (maître du folklore local), Jaime Colson (qui a connu Braque et Picasso à Paris), Darío Suro (élève de Diego Rivera). Avant que tout le monde ne se sépare : les Breton et les Masson peuvent continuer leur route jusqu’à New York, mais Lam et Serge, qui n’obtiennent pas de laissez-passer pour le Mexique se résignent à gagner Cuba. Après cinq mois de voyage, après dix-sept ans d’absence, Wifredo accoste son île natale en août.

Anne Egger

1941 – 1945

Cuba : exil forcé au pays natal

Retour à la nature flamboyante (1941 – 1943)

À son arrivée, Wifredo retrouve les siens. Ses sœurs : Eloísa, Teresa, Augustina et sa mère, Serafina, heureuse de retrouver ce fils prodigue. Malgré ces émouvantes retrouvailles, Wifredo se sent déraciné. Il ne reconnaît guère son pays. La Havane, lui semble bien singulière « avec son Capitole blanc, sceau de l’Amérique, ses banques, ses palais, ses luxueux magasins européens ». La ville est florissante mais aussi vénale. Il trouve le climat culturel et artistique déplorable, dominé par l’art académique ou folklorique. Il retrouve un passé qu’il croyait oublié, arrive à reconstituer un noyau amical fluctuant composé de camarades d’antan, d’amis de passage, de nouveaux compagnons. Arrivés d’Europe avant lui, Carlos Enríquez, Mario Carreño, maintenant enseignant à San Alejandro, Nicolás Guillén, Manuel Altolaguirre, Alejo Carpentier qu’il va fréquenter régulièrement ; en route pour le Mexique, Remedios Varo et Benjamin Péret font escale à l’automne. Wifredo reste en contacts épistolaires avec tous les autres. Comme promis, Breton a défendu la peinture de Lam auprès du galeriste new-yorkais Pierre Matisse qui le prend sous contrat et propose de l’exposer l’année suivante. Se remettre au travail s’impose à lui, mais comment ? « C’était avec une très grande tristesse que je me rappelais l’Europe alors envahie par l’armée nazie… Pour moi, voir l’Europe avait été tout. Quand je suis retourné à Cuba, j’étais étonné de revoir la nature, les traditions des Noirs, la transculturation entre la religion africaine et la religion catholique. Alors j’ai commencé à fabriquer des tableaux dans la direction africaine… » (2)

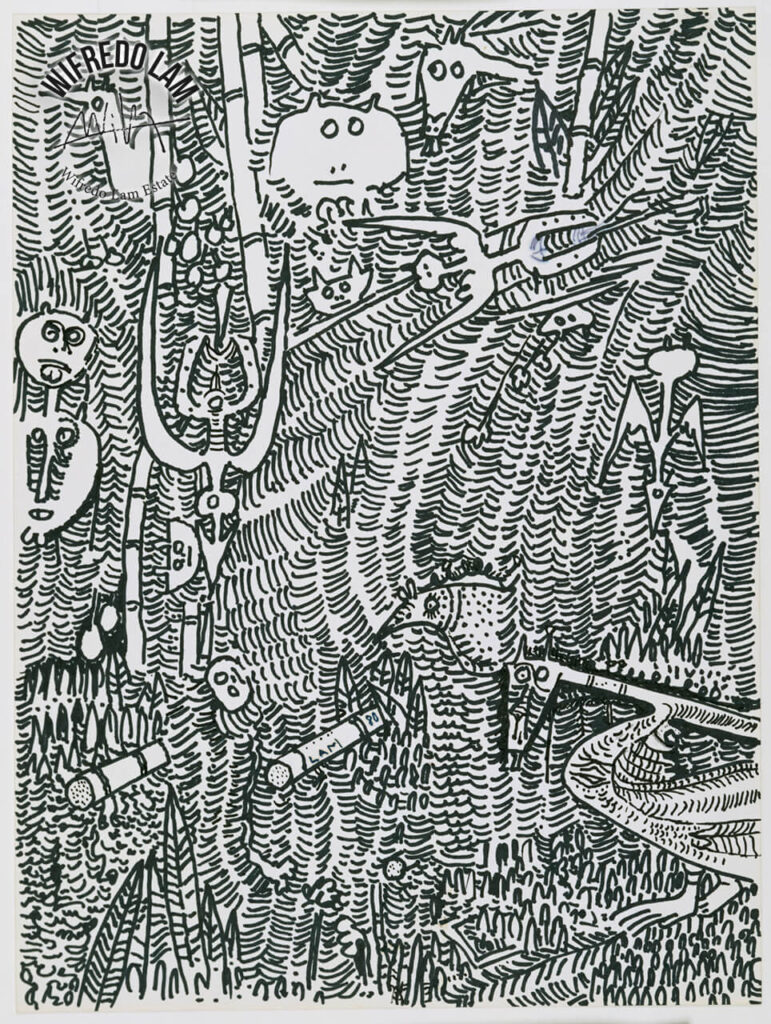

Il reprend d’abord contact avec la nature – les allées de flamboyants et les champs de canne –, puis avec ses compatriotes. Le tourisme frivole de La Havane contraste avec la misère des Noirs dans les campagnes. La discrimination lui semble avoir augmentée partout – sous le régime Batista – « ce que je voyais à mon retour ressemblait à l’enfer ». « Tout le drame colonial de ma jeunesse revivait en moi ». Lam se réfugie dans la peinture non pas pour fuir, mais pour dénoncer et contester. En combattant isolé, il va peindre le drame de son pays, la cause et l’esprit des Noirs, l’aspiration à la liberté. Et, pour se démarquer du folklore ou des courants picturaux préconisés par les partis politiques, il va inventer son propre langage. Sur la toile jaillissent des figures sur-réelles, fantomatiques, spectrales, vengeresses, dénonciatrices, quasi hallucinantes, évoluant dans un délire végétal où faune et flore s’entremêlent. Des visions qui mettent à jour ce qui a été asservi, enseveli au plus profond. Des images qu’il souhaite « capables de troubler les rêves des exploiteurs ». Car, selon lui, un vrai tableau fait « travailler l’imagination ». Ainsi, grâce à lui, l’Afrique refait-elle son entrée dans les Caraïbes. En février 1942, Wifredo et Helena emménagent dans une vaste maison entourée d’un grand jardin luxuriant. Un espace qui lui permet de peindre avec ferveur et de préparer l’exposition de New York. Pierre Loeb et sa famille, également réfugiés dans l’île jusqu’à fin de la guerre, sont heureux de le retrouver. En découvrant ses derniers tableaux, Loeb voir cet exil forcé d’un bon œil. « C’était sa chance, il reprend contact avec les tropiques, les aspire, les pénètre. Il fait un avec elles. »

Santería et orishas (1942 – 1943)

C’est aussi un retour aux croyances de son enfance. On lui présente Lydia Cabrera, une anthropologue spécialiste de la culture afro-cubaine, qui parcourt l’île pour compiler et sauver de l’oubli les légendes et les chansons des anciens Noirs. Wifredo et Helena, Alejo et Lilian Carpentier deviennent ses intimes. Ainsi renoue-t-il avec les mythes et les rituels de sa marraine Antonica Wilson. Sa sœur Eloísa, très au fait des cultes de la santería, permet au groupe d’assister à des initiations au son des tambours et à des danses cérémonielles. Alors que le public se désintéresse de la culture noire ou la considère avec dédain, Cabrera, Carpentier et Guillén sont convaincus que la religion déportée des dieux d’Afrique est une des composantes formatrices de l’identité culturelle cubaine et à l’origine du « réalisme magique » – un concept créé vers 1940 par Carpentier – qui définit la spécificité du monde hispano-américain, et plonge ses racines dans les éléments primitifs, folkloriques, mythiques (le merveilleux qui imprègne la culture populaire) et dans les surréalismes . Lam, sensible au merveilleux, parce qu’il entretient une relation intime avec l’inconscient, renoue avec la pratique des devins et des magiciens. Et ses figures s’inspirent en partie des orishas (divinités de la nature issues de la religion yoruba).

En même temps qu’il revisite le passé, Lam s’intéresse à toutes les nouveautés. Il fréquente l’écrivain et poète cubain Virgilio Pinera, directeur de la revue Poeta en 1942, le poète cubain José Lezama Lima, fondateur de la revue Nadie Parecía en 1941 et bientôt de la revue Orígenes (1944-1954) avec José Rodríguez Feo. Ainsi que leurs amis, José Luis Gómez Wangüermet, Jorge Manach, Gastón Baquero, José Hernández Meneses, Roberto Juan Diago Querol, Manuel Moreno Fraginals. Il fait la connaissance de Pierre Matisse, venu lui-même chercher les toiles de l’exposition, et fréquente les artistes étrangers en exil, tel Robert Altmann.

À la fin de l’année, après de multiples tentatives à la gouache ou à la tempera, il se met à composer La Jungle, son plus grand tableau jamais peint jusque-là.

La Jungle scandaleuse (1943 – 1945)

La Jungle achevée séduit ses amis. Pierre Mabille, de passage dans l’île, compare l’importance de cette œuvre à la découverte de la perspective par Paolo Uccello. C’est un tableau « où la vie explose partout, libre, dangereuse, prête à tous les mélanges, à toutes les transmutations, à toutes les possessions ». Personne ne se trompe sur le tournant décisif qu’a pris l’œuvre du peintre : « rêve d’Eden », selon Breton ; « délire végétal » selon Leiris ; « irréalisme révolutionnaire », selon Fernando Ortiz ; « poème barbare, monumental, superbe », écrira Max-Pol Fouchet. C’est un tableau qui décrit « la convulsion de l’homme et de la terre ». Plus simplement, son tableau entre en résonance avec la poésie de Césaire qui lui demande de traduire son Cahier d’un retour au pays natal. Cependant, Lam préfère confier ce travail à Lydia Cabrera. Retorno al país natal, avec une préface de Benjamin Péret et trois dessins de Lam, paraît à La Havane en 1943.

Heureux de retrouver Mabille, en transit entre Haïti, où le médecin, féru de toutes les civilisations, avait donné des cours d’anthropologie physique et de biotypologie, et le Yucatán, où l’envoie en mission l’institut d’ethnologie. C’est l’occasion pour Lam de s’initier aux ouvrages hermétiques que le Français a tenté de rapprocher des rites vaudous (Paracelse, Martínez de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin). Mabille et Loeb, tous deux férus d’ésotérisme, l’incitent également à se pencher sur les liens entre la religion et le spiritisme dans la santería, disciplines en relation avec l’inconscient, mais encore à confronter les philosophies occidentales et orientales, les civilisations primitives et la mémoire ancestrale. En retour, Wifredo accompagne Mabille et Loeb à des danses cérémonielles de la santería ou à des cérémonies abakuás, confrérie du XIXe siècle fondée par des Africains du Nigeria, au cours desquelles ils tentent de cerner le langage mystérieux des tam-tams, guidés dans ce domaine par Carpentier qui écrit un ouvrage sur les instruments de musique, et Cabrera, qui enregistre également les chants d’esclaves africains. De là viennent les symboles ñañigos que Lam intègre à sa peinture.

Inspiré et bien entouré, Wifredo travaille avec acharnement. Si La Jungle, exposée en 1944 à New York, fait scandale, il peint dorénavant dans une liberté absolue. Lorsque la situation politique semble s’assouplir après l’élection à la présidence de Ramón Grau San Martin, Lam redouble d’activité. Il épouse Helena Holzer, participe à la fondation du comité des Artistas Plásticos de Ayuda al Pueblo Español avec les peintres Ramos Blanco, Carlos Enríquez et René Portocarrero. Il s’implique également dans le domaine musical au point de devenir vice-président de l’Orchestre de chambre (orchestre Philharmonique) de La Havane, qui accueille le chef d’orchestre Erich Kleiber et qui recevra bientôt le compositeur Igor Stravinsky. Tandis qu’à l’Orchestre symphonique se donne le géant russe du violon, Jascha Heifetz, dont il fait la connaissance.

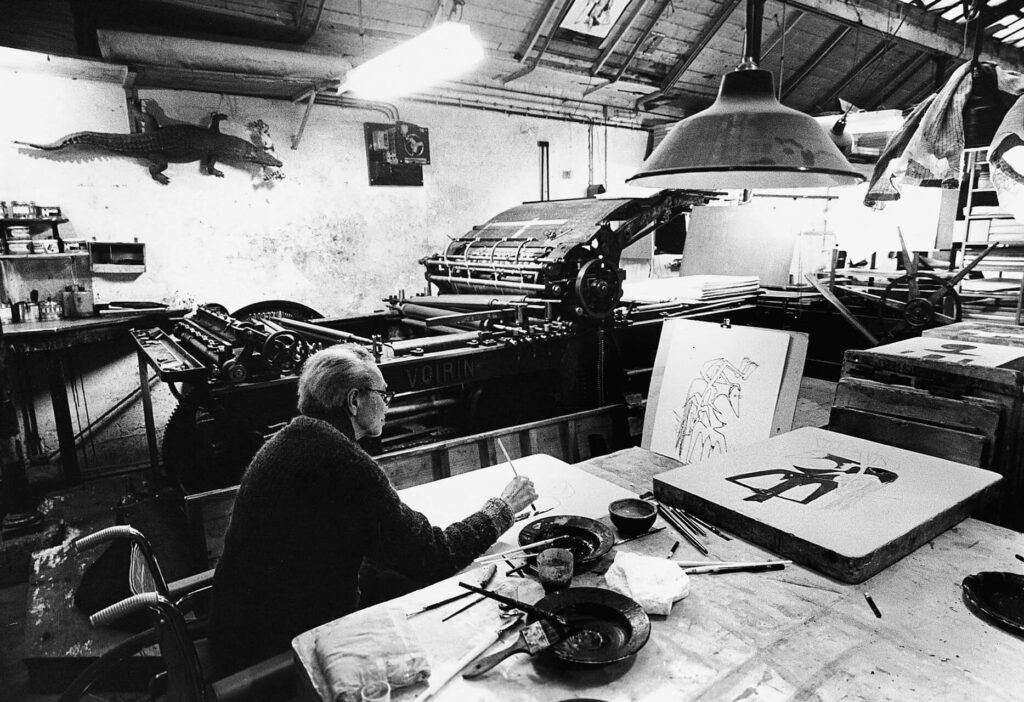

Alors que La Jungle est achetée en 1945 par le MoMA de New York et accrochée aux côtés d’une toile non moins prestigieuse, Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, Sagua la Grande nomme Wifredo citoyen « citoyen d’honneur de la ville ». Il se déplace pour l’occasion afin de faire découvrir les lieux à Helena. Son activité picturale s’enrichit de nouvelles expériences : lithographies ; illustrations du livre de Loeb, Voyages à travers la peinture, ou des poèmes d’Yvan Goll, un poète en exil qui a séjourné chez Guillén avant de gagner New York et d’y retrouver Breton ; les couvertures des revues Orígenes et View (n°2) – un numéro spécial est consacré à la « Tropical Americana » et présenté par Paul Bowles, qui a rencontré Lam à Cuba. En mai, Pierre Loeb déclare dans Tropiques, au sujet de son ami : « Lam sait dessiner et peindre, il a tout lu, il connaît à fond la musique, il est frère des poètes modernes les plus sensibles ; […] il a en lui la magie que l’on désire, recherche, implore. »

Anne Egger

(2) Il faut rappeler que, pendant des siècles, l’art africain était interdit de reproduction ou de représentation dans les Antilles esclavagistes : comme il était interdit de tisser, forger ou sculpter. Les esclaves, exilés sans objets, avaient juste le droit de chanter, danser, raconter poème et contes…

Voyages et rencontres

Séjour en Haïti (1945-1946)

Retrouvailles avec Breton

En 1945, Wifredo et Helena sont invités à Haïti par Pierre Mabille, alors nommé attaché culturel de la France libre. Ils sont conviés à l’inauguration de l’Institut français d’Haïti, conçu en 1941 par Jean Price-Mars et par l’ethnologue Jacques Roumain, pour promouvoir la diversité culturelle… Mabille a constitué une bibliothèque où sont consultables les livres d’Éluard, Desnos, Aragon, Vercors, Gorki, Neruda, Maiakowski, Lénine, Prévert, Picasso, Métraux, Césaire… Wifredo et Helena arrivent fin octobre avec de quoi préparer une exposition. Ils sont vite rejoints par André Breton venu pour une tournée de conférences, accompagné de sa nouvelle épouse, Elisa Claro. Après les cérémonies du 7 décembre, nombre d’artistes et d’écrivains haïtiens organisent des réunions tous les vendredis au café du Savoy durant toute la durée de leur séjour. En janvier 1946 débute, à Port-au-Prince, l’exposition des œuvres de Lam, au Centre d’art, ouvert deux ans plus tôt, par l’Américain Dewitt Peters. Le catalogue est préfacé par Breton avec « La nuit en Haïti ». L’exposition est un triomphe. Magloire Saint-Aude et Hector Hyppolite sont séduits. Cet événement permet surtout l’essor des artistes populaires et des naïfs qui seront, dès lors, régulièrement accueillis au Centre.

Vaudou et révolution

Au cours de son séjour, Lam se rend compte à quel point Cuba et Haïti doivent mener un même combat. Depuis 1945, l’espoir que la chute du fascisme peut conduire à la chute des dictatures et des régimes autoritaires du continent américain est une pensée récurrente. Mais c’est à Haïti qu’il voit une insurrection en direct. Le climat de révolte, latent sous le régime dictatorial d’Élie Lescot, à la solde des USA depuis 1941, va tout à coup enflammer Port-au-Prince en janvier. Après la publication du discours de Breton qui s’oppose ouvertement « à toutes les formes d’impérialisme et de brigandage blanc », la revue est confisquée par les autorités. Les leaders sont arrêtés et pourchassés. Toute la jeunesse se mobilise autour de Gérard Bloncourt, René Depestre, Jacques Stephen Alexis, et manifeste. L’armée intervient, renversant le gouvernement de Lescot, mais exilant les étudiants révolutionnaires. S’ensuivra une campagne de diffamation contre Breton, déclaré persona non grata, et surtout contre Mabille, traité d’espion à la solde de Cuba et du Mexique. En attendant, Lam, Breton et Mabille assistent à huit cérémonies vaudou – un culte pourtant interdit par décret depuis 1935 – mais aussi à un bembé (festivité de la religion des loas – avec tam-tams, chants, danses en l’honneur de Yemaya). Le peintre est fasciné. Il trouve les possessions « sauvages » et « prodigieuses », bien plus impressionnantes qu’à Cuba. Alors même que Breton se montre beaucoup plus réservé à leur sujet. Ils sont de retour à Cuba début avril pour assister à l’inauguration de sa première exposition personnelle, au Lyceum de La Havane, où Mabille prononce une conférence. Malgré cette reconnaissance, Lam se montre impatient de gagner l’Europe enfin libérée. Il passera seulement deux mois à La Havane. Loin de son atelier, il peint peu cette année-là.

Cuba – New York (1946 – 1951)

Découverte de New York et séjour parisien décevant (1946)

Fin juin 1946, Wifredo fait escale à New York. La plus grande ville qu’il n’ait jamais vue, baignée d’une lumière cristalline, immatérielle, mais très picturale. Annoncé par Breton, il est accueilli par Marcel Duchamp et Jeanne Raynal qui lui présentent Nicolas Calas, Roberto Matta, Isamu Noguchi, Arshile Gorky, Robert Motherwell, Sonia Sekula, David Hare, Gerome Kamrowski, Frederick Kiesler… Un premier contact sous le signe des rencontres et de l’amitié. Il fait la connaissance du compositeur John Cage, un expérimentateur dans le domaine de la musique contemporaine. Il embarque le 9 juillet pour l’Europe et atteint Paris après 6 ans d’absence. L’euphorie sera de courte durée. Il est surpris par l’ambiance : d’un côté, un monde pictural dominé par le diktat du « réalisme socialiste » ; de l’autre, l’éreintement du surréalisme, considéré comme un « idéalisme contre-révolutionnaire ». S’il revoit avec plaisir Picasso ou Breton, ceux-ci ne font pas partie du même bord. Picasso a rejoint les rangs du PCF en 1944, tandis que la voix de Breton est muselée. En juin, il participe à l’exposition de la Galerie Pierre pour venir en aide à Antonin Artaud.

C’est sans doute à cette occasion qu’il rencontre René Char. Le poète est émerveillé par le monde de l’artiste et ému de rencontrer l’homme qu’il trouve raffiné et subtil. Ils partagent des faits d’armes – Lam aux côtés des républicains espagnols, Char dans la résistance française – et un même sentiment : la nécessité de l’action primant sur l’art. Le peintre retrouve avec joie Césaire qui l’invite rue de l’Odéon où se réunissent tous les dimanches Loeb, René Ménil, René Depestre. Il y rencontre Jean Cassou, conservateur en chef du Musée national d’Art moderne. Césaire, le poète est entré en politique, sans renier son inspiration. Wifredo présente Michel Leiris au maire de Fort-de-France et député de la Martinique dans les rangs du PC. Il préfère toutefois échapper au milieu parisien et part séjourner à Cannes, avant de se rendre en Allemagne et en Italie pour voir par lui-même ce qu’est devenue l’Europe, des deux côtés du « front ».

À son retour, Asger Jorn se trouve à Paris avec un projet de revue d’art international qu’il présente à Picasso, puis à Pierre Loeb. Enfin à Breton, de retour des États-Unis. Mais celui-ci se montre réticent devant un projet de fusion du surréalisme et de l’art abstrait – comme Jorn l’entend, spontané et coloré – au sein d’un nouveau mouvement danois. Mais Breton le présente à Lam qui, lui, est séduit par cet homme engagé qui se battra toute sa vie pour une liberté totale de l’art. Jorn dira avoir été profondément marqué par les tableaux du Cubain, avec qui il partagera aussi un goût profond pour la musique. Lam préfère regagner Cuba et se remettre au travail. Dans ses bagages, des sculptures africaines – kota, dan, baoulé, bambera, dogon – et une hache de pierre océanienne.

Rayonnement depuis Cuba (1947 – 1948)

Dès qu’il se remet au travail, dans son atelier, Lam peint la série des Canaïma. Ce nom évoque la région sud-est du Venezuela que s’apprête à parcourir Carpentier pour le journal El Nacional – mais c’est avant tout le titre d’un roman du vénézuélien Rómulo Gallegos. L’auteur, qui l’écrit lors de son exil en Espagne (1935), met en scène la jungle de son pays, la forêt d’arbres à caoutchouc, tout en exaltant la chose aborigène. Gallegos sera élu président du Venezuela l’année suivante, mais bien vite déchu par la junte en raison de ses idées progressistes. Pour les Amérindiens, Canaïma est un dieu frénétique, principe et cause de tout mal, qui peut hanter la savane. Le style de Lam se fait plus incisif. Il évolue vers l’ésotérisme en même temps que l’art africain ou océanien tient une plus grande place dans son œuvre. Pendant qu’Helena fait une escapade seule à New York, l’été 1947, et rencontre ses nouveaux amis, Lam poursuit son travail à Cuba. Il doit participer à une exposition de l’autre côté de l’océan. Les surréalistes organisent la première grande exposition parisienne depuis 1938. Celle-ci est conçue comme un parcours initiatique. Lam envoie une lithographie pour le catalogue et, pour le labyrinthe, un autel dédié à la « Chevelure de Falmer », une relique tirée des Chants de Maldoror (Lautréamont). De même prépare-t-il un accrochage personnel chez Pierre Matisse à New York. De loin encore, il soutient la mobilisation d’autres amis. À Paris, Césaire et Leiris font partie du comité de patronage de la nouvelle revue Présence africaine, fondée par Alioune Diop. Il s’agit de promouvoir l’Afrique ou plutôt les Afriques noire, antillaise, francophone, de faire revivre une culture longtemps contrainte au silence. Signe, pour Lam, que le monde postcolonial est en marche vers les indépendances. Après un hiver cubain, Wifredo passe l’été 1948 à New York, où Helena trouve du travail et décide de s’installer définitivement. Ils séjournent chez Jeanne Raynal et Erwin Nuringer. Peut-être s’intéresse-t-il à la renaissance d’Edgar Varèse, un ami de Duchamp, mais aussi de Picasso, qui donne alors des conférences sur la musique du xxe siècle. Wifredo et Noguchi rendent visite à Arshile Gorky la veille de son suicide (21 juillet). Nouvelle étape chez Tanguy qui reçoit le peintre architecte Naum Gabo, Frederick Kiesler, l’artiste Maria Martins qui leur a été présentée par Breton et Duchamp. C’est l’œuvre de Lam – exposée à la galerie Pierre Matisse –, qui incitera Pollock à étudier l’art des indiens.

De retour à Cuba, en novembre, Lam participe activement avec d’autres artistes à la création de l’Agrupacion de Pintores y Escultores Cubanos (APEC). Partout où il travaille, Lam essaie de créer des communautés d’artistes. Ces rencontres américaines stimulent le peintre. De même que les nouvelles en provenance d’Europe qui le tiennent informé des événements artistiques. Il apprend d’Asger Jorn la création de CoBrA. Un groupement d’artistes nordiques qui prônent la liberté et la spontanéité, l’internationalisme et la pluridisciplinarité. C’est également un art engagé qui se veut social mais qui dissocie l’engagement politique des recherches artistiques… ce qui convient bien à Lam, toujours engagé, mais sans jamais s’affilier à un parti, car il n’accepte aucun interdit, quel qu’il soit. Il participe à titre individuel aux activités CoBrA. Sa production n’est pas aussi abondante en 1949 que les années précédentes, mais elle reste imprégnée de la culture orale afro-cubaine. Il s’entretient avec Fernando Ortíz qui prépare la toute première monographie illustrée du peintre Wifredo Lam, y su obra vista a través de significados críticos. Un important texte de Pierre Mabille sur la genèse de son œuvre paraît dans Magazine of Art. Si la situation politique locale n’évolue guère, le peintre est probablement attentif à la proclamation, le 1er octobre de la République populaire de Chine, après deux ans de guerre civile.

Céramique et séparation (1950)

Séparés géographiquement depuis deux ans, Lam et Helena sont sur le point de divorcer. À Cuba, l’année 1950 est productive et Wifredo s’essaie même à la céramique, au studio de Santiago de Las Vegas, avec Mariano Rodríguez, Amelia Peláez, René Portocarrero. Après la parution de la monographie d’Ortiz, le gouvernement cubain décide d’accorder au peintre une bourse pour aller étudier le développement de l’art moderne aux États-Unis, en France et en Italie. De quoi lui promettre quelques séjours à l’étranger. Depuis la fin de la guerre, il ne tient plus en place. Pour lui, les voyages sont des parcours exploratoires à la fois culturels et amicaux. En attendant, il est tenu informé des dernières publications de ses amis. Lam est marqué par le Discours sur le colonialisme de Césaire et par les « Textes antillais » de Leiris.

Anne Egger

1951 – 1962

Une vie artistique nomade

Partage son temps entre Cuba et Paris (1951-1957)

En février 1951, sont inaugurées à La Havane les peintures murales réalisées par Lam, Amelia Peláez, René Portocarrero, Carlos Enríquez, Jorge Rigol, Carmelo Gonzales Iglesias, Enrique More, pour orner les bureaux d’Esso Standard Oil Compagny (quartier du Velado). C’est l’occasion de rencontrer le journaliste et militant anti-gouvernemental Carlos Franqui. Celui-ci va préfacer le catalogue de son exposition personnelle, qui se déroule peu après à La Havane, à la Galerie Sociedad de Nuestro Tiempo. En avril, Lam reçoit le premier prix du Salon Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Havana pour son tableau Composition. C’est le temps des reconnaissances. Son divorce est prononcé en mai 1951. Après quoi, il s’embarque vers l’Europe pour plusieurs mois. Il confie sa maison à un ami cubain, écrivain d’inspiration surréaliste et réalisateur de cinéma Edmundo Desnoes et à son épouse Maria Rosa. Pendant l’été, pour ses amis surréalistes, Lam réalise le frontispice du numéro spécial de la nouvelle revue L’Âge du Cinéma, fondée par Adonis Kyrou et Robert Benayoun et consacrée au mouvement. Parmi les nouveaux venus, Jean Schuster, Jean-Louis Bédouin, Michel Zimbacca, Nora Mitrani… En Europe, ses tableaux sont associés aux expositions de CoBrA. Il est convié à la 2e grande exposition internationale d’art expérimental qui se déroule au Palais des Beaux-Arts, à Liège. De même que ses dessins illustrent le numéro de la revue CoBrA de septembre.

Dictature et nouvel exil (1952)

De retour à La Havane, Lam s’inquiète de l’évolution politique de l’île, après le coup d’état fomenté par Batista, le 10 mars 1952, qui réinstalle la dictature avec l’appui de l’armée. Cela laisse présager la fin de la Constitution, la proscription des partis politiques, la censure de la presse, la répression des opposants, l’essor de la corruption… Lam préfère quitter la « république bananière » et vivre à Paris où il s’installe fin août et se remet au travail : il prépare une exposition personnelle à Londres, illustre les aphorismes de René Char recueillis dans À la santé du serpent. Il suit de près la fondation de la revue Phases, par l’ancien surréaliste Édouard Jaguer, Anne Ethuin, Jean-Louis Bédouin, autour de Pierre Alechinsky, Corneille, Götz, Max Walter Svanberg. Le dénominateur commun d’artistes si différents est la pratique de l’automatisme. Le Cubain est attiré par ce mouvement « sans manifeste ni théorie figée », ou plus poétiquement par cette « conception moderne de la féerie ». Son mot d’ordre, repris à Breton, serait « toute licence en art » !

En février 1953, Lam est invité à présenter quelques toiles à la galerie À l’étoile scellée, ouverte l’année précédente, et dont la direction artistique a été confiée à André Breton. L’exposition collective, dédiée au surréalisme, rassemble Ernst, Tanguy, Man Ray, Toyen, Paalen et Lam. Après quoi, il rejoint Picasso à Mougins avec lequel il assiste à une tauromachie. De retour à Paris, il participe à certaines réunions des surréalistes au café de la place Blanche. Mais sans adhérer au mouvement. Comme en politique, il reste à jamais indépendant. Par ailleurs, il est présent aux rendez-vous dominicaux organisés à Châtillon par des amis martiniquais de Césaire, le Dr Auguste Thésée et son épouse, Françoise. Après un repas créole, les après-midi sont consacrées à des discussions débridées où Lam peut s’adonner à l’une de ses autres passions, l’économie politique.

Lam illustre différents ouvrages : L’Arbre et l’Arme de Dotremont aux côtés d’Alechinsky, Hérold et du sculpteur américain d’origine japonaise, Shinkichi Tajiri ; Le Rempart des brindilles de René Char. Il réalise la couverture de Carte noire, par François Valorbe, un recueil de poèmes inspirés par les grands musiciens noirs de jazz. Pendant l’été, Lam apprend les dernières nouvelles de Cuba et la réaction armée menée par Fidel Castro contre Batista. Ce qu’on appelle le « Mouvement du 26 juillet » fut un échec. Castro et ses camarades, dont Carlos Franqui, sont condamnés à 15 ans de prison mais purgeront leur peine jusqu’en 1955, avant de partir en exil au Mexique où ils rencontreront Ernesto Che Guevara. En septembre, Lam se rend en Italie pour exposer aux côtés de 12 artistes de l’École de Paris, une manifestation organisée par Christian Zervos. Lam reçoit la médaille d’or du Prix Lissone décerné aux étrangers pour son tableau La Fiancée.

Temps des errances 1954 – 1961

En janvier 1954, à Paris, Wifredo fait la connaissance du jeune écrivain et critique d’art Alain Jouffroy, exclu du mouvement surréaliste quatre ans plus tôt. De même qu’il rencontre, dans l’entourage de Phases, le poète roumain Gherasim Luca installé à Paris depuis 1952 – cet ami de Brauner et d’Hérold est un apatride à la voix profonde qui explore le langage avec inquiétude et exigence ; ainsi que le peintre danois Wilhelm Freddie, également en exil, pour cause d’oeuvres scandaleuses. Lam participe pour la première fois au Xe Salon de Mai, auquel il restera longtemps fidèle. Cette manifestation imaginée en 1943 pour défendre l’art moderne – résister au nazisme et à sa conception de l’art dégénéré –, se déroule régulièrement depuis 1945. Ses fondateurs et organisateurs sont Gaston Diehl, Jacqueline Selz, Yvon Taillandier.

Jorn l’invite officiellement, avec le céramiste Tullio Mazzotti aux Rencontres internationales de sculpture et de céramique qui doivent se dérouler en août 1954 à Albisola (Italie), une petite ville balnéaire de la côte ligure dont le travail de la terre remonte à la Renaissance Ces journées consacrées au travail collectif et à l’expérimentation sont animées par Jorn et Enrico Baj, les créateurs du « Mouvement international pour un Bauhaus imaginaire ». Sont présents Appel, Corneille, Matta, Sergio Dangelo, Édouard Jaguer… Mais Lam arrive en retard, quand tout le monde est déjà reparti. Il est cependant charmé par la région et se promet de revenir. L’infatigable voyageur repart aussitôt vers La Havane pour discuter d’une exposition qui doit avoir lieu à l’Université. Il est présenté aux grands collectionneurs de Chicago, Edwin et Lindy Bergman, qui acquièrent plusieurs de ses toiles.

À Paris, Lam installe son domicile à la Cité universitaire et son atelier, non loin, Villa Alésia. Il reste proche des surréalistes – illustrant le numéro 4 de la revue Médium – et particulièrement de Benjamin Péret qui le décrit comme « le sorcier africain et le shaman asiatique qui, d’aventure, s’unissent en lui pour se prolonger ». Wifredo réalise une série de gravures pour le recueil du poète martiniquais Édouard Glissant La Terre inquiète. En mai 1955, il se rend à Caracas pour l’inauguration de son exposition personnelle. Il est aussi invité à l’Institut franco-vénézuélien, où son directeur Diehl prononce une conférence sur son œuvre, Rimbaud et Lam, de même que Carpentier qui vit là en exil. Il fait la connaissance de l’architecte Carlos Raúl Villanueva qui lui passe commande d’une œuvre murale. De nouveau à Paris, fin juin, Lam rencontre la jeune artiste suédoise, Lou Laurin, à la galerie du Dragon, lors d’une exposition d’artistes latino-américains. En septembre, il se rend en Suède. La Galerie Colibri de Malmö l’invite à participer à l’exposition collective « Imaginisterna » avec des artistes proche de CoBrA. Il prend aussi le temps de visiter le pays et de se rendre à Falun pour retrouver Lou Laurin et faire connaissance de sa famille.

Sans attendre, il repart à Caracas. Sous la direction de son ami Villanueva qui bâtit la Ciudad universitaria, Lam se voit confier la réalisation d’une grande fresque au Jardin botanique. Puis, début 1956, en compagnie de Nicole Raul, il entreprend une expédition dans le Mato Grosso. Le survol en avion du Maroni, l’Orénoque et l’Amazone lui permet de découvrir les grandes forêts vierges. Ils vivent quelques semaines dans un campement de chercheurs d’or et de pierres précieuses. Atteint de la « maladie verte » (sorte de chlorose), il doit rentrer se faire soigner à Cuba. Lam est vite sur pieds pour préparer son exposition à l’université. Avant d’honorer la commande d’une grande mosaïque pour le Centro Médico de Vedado. Il apprend par courrier la rupture de Césaire avec le parti communiste. Dans sa Lettre à Maurice Thorez du 24 octobre, le Martiniquais manifeste sa désapprobation pour le sectarisme du PCF qui répugne « à s’engager dans la voie de la déstalinisation ». Lam, lui-même antidogmatique, approuve la réaction de son ami. Alors qu’il s’apprête à quitter l’île, c’est le retour clandestin de Fidel Castro qui, avec quelques exilés, se réfugie dans les montagnes de la Sierra Maestra pour développer la guérilla. Une exposition personnelle débute au Centro de Bellas Artes de Maracaibo, deuxième grande ville du Venezuela, en février 1957. Puis, c’est l’inauguration du Jardin botanique à Caracas à laquelle se rend Wifredo.

Il est de retour en Europe avant l’été. Il passe les mois d’août et de septembre en Italie avec Lou Laurin. Ils se rendent à Milan pour rencontrer Brauner, Manzoni, Baj, Roberto Crippa, Fontana. Ils séjournent quelques jours à Venise – le hasard les fait rencontrer Elisa Breton et Jean-Jacques Lebel, mais aussi Bona et André de Mandiargues, avec qui le peintre partage l’amour de l’Italie et un intérêt certain pour l’occulte et la magie. Enfin, ils gagnent Albisola pour retrouver Jorn qui s’est rapproché de Guy Debord. C’est la fondation de l’International situationniste. En novembre, Wifredo et Lou s’envolent vers le Mexique. Ils débarquent à Mexico le jour des funérailles du muraliste Diego Rivera. Lam retrouve l’un de ses plus anciens camarades espagnols Anselmo Carretero, mais aussi l’ex-femme de Péret, Remedios Varo, qui lui présente Leonora Carrington et le collectionneur Edward Silence. Ils fréquentent aussi de nombreux réfugiés pro-castristes par l’intermédiaire de son ami Carlos Franqui, emprisonné et torturé sous Batista : le médecin Martha Frayde, le syndicaliste Lázaro Peña, le compagnon de faculté de Castro, Alfredo Guevara. C’est en parcourant le pays que Wifredo apprend le décès de sa sœur Eloísa. Fin février 1958, le couple quitte le Mexique pour Cuba. Wifredo fait découvrir La Havane à sa compagne. Une ville dynamique et festive, bien que corrompue. Mais ils s’inquiètent du climat répressif contre la guérilla castriste. Plusieurs amis du peintre sont même arrêtés. Il retrouve Mandiargues de passage dans l’île et s’entretient avec le poète surréaliste cubain José Álvarez Baragaño qui prépare une monographie sur son œuvre, avant de se décider à quitter Cuba. Avant de partir, Lam brûle quelques grandes toiles qui ne le satisfont pas, puis confie quelques œuvres à sa sœur Augustina. Il est averti de la naissance, à Paris, de Stéphane, le fils qu’il a eu avec Nicole Raul. Le 9 avril, jour de la grève générale, Lam et Lou s’embarquent pour Miami, puis New York où se trouvent déjà quelques camarades, Jesse Fernández, Carlos Rigaudias, Eugenio Granell.

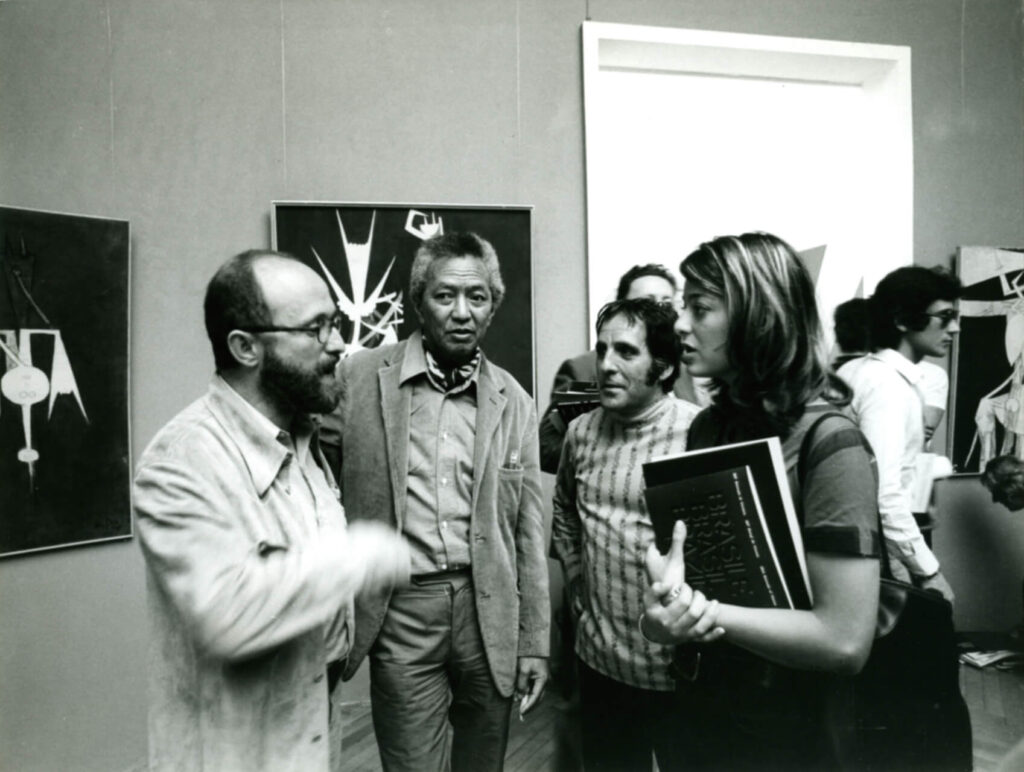

Ils regagnent l’Europe et passent le mois d’août à Albisola chez Crippa, puis chez Jorn. Puis ils se rendent à Rappallo, où Enrico Baj travaille la céramique. Wifredo est enthousiaste de découvrir un milieu libre et amical, favorable à la création et à l’émulation artistique. En octobre, à Chicago, Lam est élu membre de la Graham Foundation for the advanced studies in the Fine Arts. Chicago est alors une ville de collectionneurs : les Neumann ou les Maremonts, pour l’art du xxe siècle, Muriel Newmann pour l’art américain après 1945, les Bergman et les Shapiro pour l’art surréaliste. À peine rentré en Europe, Lam prend connaissance des nouvelles en provenance de Cuba. Les combattants du « Mouvement du 26 juillet » (en souvenir de 1953) ont pris Santa Clara. Ils sont sur le point d’entrer victorieux à Santiago de Cuba et à La Havane. Batista est contraint de fuir. La révolution cubaine tant attendue est en cours. La prise de pouvoir par Fidel Castro – le 8 janvier 1959 – s’accompagne de réformes que Lam et ses compatriotes attendent avec impatience. Toutefois, Lam ne rentre pas vivre à Cuba, comme Alejo Carpentier. À Paris, il fréquente Marcel Zerbib, directeur de la Galerie Diderot et éditeur. La rencontre fortuite, un soir, de Max Ernst et de son épouse, Dorothea Tanning, leur donne l’idée d’illustrer collectivement Paroles peintes – des poèmes d’Alain Bosquet. Se joindront à eux Matta et Hérold. Lam participe à la Documenta II de Kassel. Une manifestation initiée en 1955 par Arnold Bode, un artiste qui fut interdit sous le régime nazi. L’idée était de réconcilier le public allemand avec l’art moderne et de rassembler toutes les forces vives de la création dans un esprit d’ouverture multiculturelle. Elle doit se rassembler tous les cinq ans pendant cent jours. En cette année 1959, plus de 1 800 œuvres de 300 artistes ont été sélectionnées.

Peut-être est-ce Aimé Césaire qui lui présente le poète et critique d’art Hubert Juin – ce dernier avait écrit un livre sur le Martiniquais en 1956 – à moins que ce ne soit René Char. Lam va illustrer l’ouvrage que Juin s’apprête à publier, en 1960, Le Voyage de l’arbre. De même va-t-il réaliser des lithographies que « commentera » à sa façon Alain Jouffroy. Après le Salon de Mai et une exposition à Venise en juin-juillet, Wifredo et Lou passe l’été à Albisola. Puis, ils s’envolent pour les États-Unis. Ils se marient à Manhattan le 21 novembre 1960 avant se séjourner à Chicago, invités par Lindy et Edwin Bergman. Ils fréquentent également d’autres collectionneurs : Jory et Joseph Shapiro, Claire Ziesler, Ruth et Leonard Horwich, de même que le marchand Richard Feigen. Les discussions sur l’art sont probablement passionnantes et celles sur la situation cubaine sans doute délicates en raison des options que va prendre le gouvernement américain : rupture diplomatique, embargo sur les produits cubains… Wifredo, quant à lui, souhaiterait soutenir l’orientation internationaliste et anti-impérialiste prônée par le régime révolutionnaire.

Peinture et vie de famille 1961 – 1962

Après ces longs mois d’absence, Wifredo et Lou sont surpris par le climat qui règne en France, alors engagée dans la guerre d’Algérie. Les étrangers sont mal vus et le Cubain qui supporte mal la discrimination prend la décision de partager son temps entre Zurich et Albisola. Son installation en Suisse s’accompagne d’une nouvelle attention portée à la gravure. Il en réalise pour L’Extrême Occidentale de son ami Gherasim Luca, avec Arp, Brauner, Hérold, Matta, Tanning. Mais aussi pour la galerie Mathieu et L’Œuvre gravée. Lam s’intéresse aux événements cubains : le fiasco du débarquement dans la Baie des Cochons, soutenu par les États-unis ; l’aide de l’Union soviétique. La même année paraît le documentaire de Cris Marker, Cuba si, à l’occasion du premier anniversaire de la révolution cubaine, qui retient l’attention du peintre. De même qu’il est ému par la naissance, à Copenhague le 24 mai, de son fils Eskil. La famille passe l’été à Albisola. Elle loue une maison, tout près de celle de Jorn. Avec son ami, il s’essaye à la céramique.

Anne Egger

1962 – 1977

Paris Albisola

Ancrage et Internationalisation de son art

L’année 1962 est consacrée aux voyages et aux expositions. Lam réalise aussi nombre de gravures : pour la nouvelle édition du Miroir du merveilleux de Mabille, également illustré par Hérold, Matta et Ernst ; pour Images, un portfolio réalisé chez l’imprimeur milanais Giorgio Upiglio ; pour le dernier ouvrage de Carpentier, El Reino de este mundo. Si la fin de la guerre d’Algérie est signée le 18 mars, et son indépendance déclarée en juillet, la famille Lam demeure à Zurich où Lou donne naissance à un second fils, le 6 juin, Timour. Pendant l’été, retour à Albisola que Lam affectionne de plus en plus. Les amis se retrouvent chaque soir dans les restaurants Il Cantinone, Mario ou Montparnasse… Wifredo prospecte les lieux à la recherche d’une maison à vendre. Il en déniche une, dans le quartier Bruciati, qui nécessite quelques travaux pour lui adjoindre un atelier et aménager le jardin en terrasses qu’il va planter d’arbres et de totems. Ce sera sa résidence principale pour les vingt prochaines années. Les enfants et l’accès à la propriété ne l’éloignent pas des affaires du monde : en particulier la crise des missiles à Cuba qui, en octobre, fait un moment trembler le monde. Après tractations, Moscou décide d’arrêter l’opération contre la promesse que les États-Unis n’envahissent pas Cuba. Il est tout aussi concerné par l’emprisonnement à perpétuité de Mandela, le leader de l’ANC (Congrès National Africain). Une condamnation qu’il trouve inique pour avoir prôné la lutte armée contre l’Apartheid en place depuis 1948.

En 1963, Lam reçoit un accueil triomphal à Cuba. Son ami Carlos Franqui, combattant de la guérilla – il a dirigé la radio rebelle et le journal clandestin –, est promu ministre de la Culture. Il invite Lam à la commémoration du 1er mai, place de la Révolution. Après cinq année d’absence, Wifredo est reçu par les siens. Il retrouve ses amis ! Edmundo Desnoes, devenu rédacteur en chef de Revolucíon et du supplément Lunes de Revolucíon, qui va rédiger un essai Lam, azul y negro ; l’architecte Ricardo Porro qui va écrire le texte de l’exposition se déroulant à la Biblioteca Nacíonal José Martí ; Nicolas Guillén, Lilian et Alejo Carpentier, Odilio Urfé, mais aussi Alain Jouffroy de passage dans l’île. Par contre, les œuvres qu’il avait laissées ont été nationalisées et intégrées au Musée des Beaux-Arts. Il apprend également la disparition de sa bibliothèque. Le 1er mai, c’est en héros qu’il est présenté ! Il est promu « peintre national ».

Lam est de retour à Albisola pendant l’été pour assister au festival annuel de céramique. Sont présents Jorn, Fontana, mais aussi les sculpteurs Agenore Fabbri et Aligi Sassu, l’artiste polonaise Maria Papa Rostkowska et son compagnon le critique d’art San Lazzaro, fondateur, à Paris l’année précédente, de la galerie et de la revue XXe Siècle, qui publie une lithographie en couleur de Lam, Affinités ambiguës. Wifredo se lance et créé une mosaïque le long du port – réponse à une commande collective adressée à une trentaine de peintres locaux, le plus souvent italiens. Tandis que ses œuvres gravées sont exposées à la galerie Pescetto qui ouvre ses portes cette année-là. À l’automne, la famille Lam s’installe à Paris, rue de la Convention dans le 15e arrondissement. La scolarisation des enfants a motivé ce choix. Lam fait l’aller-retour une fois par mois entre Albisola et Paris.

En janvier 1964, Lam est à New York pour recevoir le Guggenheim international Award. Les œuvres primées sont intégrées dans une exposition itinérante. Lui est également remis peu après, en Italie, le prix Marzotto. À Paris, Lou et Wifredo fréquentent Joyce et Samir Mansour qui leur font découvrir leur magnifique collection d’art égyptien ; le peintre chilien Enrique Zañartu, plusieurs fois exposé à la galerie du Dragon ; et l’artiste islandais Erro, installé à Paris depuis 1958. Entre le début de la guerre du Vietnam et le prix Nobel de la Paix reçu par Martin Luther King, Wifredo est très ému par la mort de Pierre Loeb début mai. Le premier a l’avoir exposé à Paris vingt-cinq ans plus tôt. Après l’été passé à Albisola en compagnie de Gherasim Luca, Wifredo et Lou retrouvent Zette et Michel Leiris à Venise. Ils assistent à la première représentation de La Tragédie du roi Christophe donnée à la Fenice. Une pièce écrite par Aimé Césaire. Ce dernier s’est inspiré de l’histoire vraie d’Henry Christophe et du combat d’Haïti, la première colonie à gagner son indépendance et à instaurer une république à la fin du XVIIIe siècle. Un sujet marquant en pleine époque de décolonisation. Lam est sensible à ce discours contre les totalitarismes post-révolutionnaires du XXe siècle. Le 18 décembre, Lam participe à une sorte de happening place de la Contrescarpe avec Alechinsky, Matta, Adami, Arroyo, J.-J. Lebel, Rotella, etc. : 13 toiles sont brûlées par un marchand d’art italien, Ivanohe Trivulzio, après avoir été préalablement photo-lithographiées. Un plaidoyer en faveur d’un art abordable par tous.